Un año danzando con Ramiro Guerra

29/4/2020

El 2019 será un año de amarga recordación para los devotos de la danza en Cuba. Dos de las máximas figuras de esa expresión, que representaban dos zonas específicas del desarrollo danzario en la Isla, fallecieron en ese período de tiempo, dejándonos no solo la obvia tristeza de sus pérdidas, sino un reto esclarecido en sus legados, y en la responsabilidad infinita que hemos de asumir para con ellos, no simplemente en recordatorios formales, obituarios o seguimiento monótono de sus aportes. Alicia Alonso y Ramiro Guerra, al desaparecer, entran en una dimensión que los multiplica, pues afortunadamente lo mejor de sus impulsos perdura hoy en las escuelas de ballet y danza moderna que el país puede mostrar con orgullo. Pero no se trata solo de esas garantías. A su manera, cada uno de ellos encarnó un desafío. Ella, acompañada por Alberto y Fernando Alonso, en una trinidad que en su momento de gloria pareció inundarlo todo. Él, primero en solitario y luego con los integrantes de su Conjunto de Danzas, núcleo de lo que hoy es Danza Contemporánea de Cuba, que a sus 60 años de fundado sigue siendo un acto de vitalidad reconocido, al igual que nuestra más relevante compañía de ballet, tanto aquí como en los más exigentes escenarios del mundo.

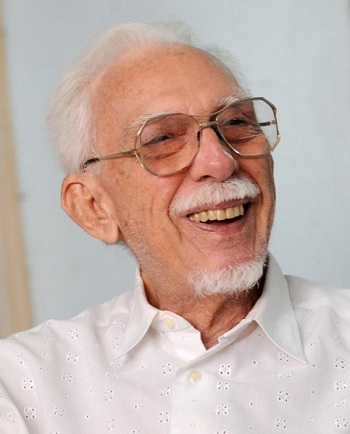

Foto: Tomada de Radio Enciclopedia

Para quienes tratamos a Ramiro, para quienes fueron sus colegas, sus discípulos, la noticia del 1 de mayo de 2019 fue un golpe brutal. Era difícil imaginar al maestro y fundador de la danza moderna en Cuba en tal estado de reposo, y la urna con sus cenizas, ante la cual muchos desfilaron en el lobby de la sala Avellaneda del Teatro Nacional, no nos dejaba otra opción por el momento. Por suerte, su espíritu de guerrero, su fidelidad a su apellido, su desenfado incorregible, su sentido del rigor, su capacidad para mantenerse despierto ante las provocaciones que él mismo devolvía en otras provocaciones de todo tipo, alejaron esa imagen de nuestras mentes. A Ramiro Guerra, pasado un año desde su muerte, hay que pensarlo siempre en movimiento, en términos dinámicos de pensamiento y acción, como quien avanza de manera firme sobre sus hallazgos para discutirlos, negado a convertirse en estatua de sal, en gesto paralizado, porque él sabía, y eso nos enseñó, que en la dialéctica de la danza no puede haber quietud, mucho menos detenimiento en el reto de mover ideas y cuerpos al unísono. Lo que Ramiro nos legó también fue una ética, una voluntad de indagación que no puede pactar con el conformismo. Su presencia como espectador en numerosos estrenos hacía que todo pasara por filtros muy exigentes. Difícil como podía ser, también fue siempre generoso para con el talento. Definirlo es imposible. Olvidarlo, también.

A la vuelta de estos días, cumpliendo con uno de sus mandatos, me detengo mientras reviso los fragmentos dispersos de sus memorias. Libro escrito en diversos momentos, como ráfagas de recuerdos que a veces se empalman y en otras ocasiones se disparan como flechas a destinos que parecen no coincidentes, cuando se publique será de doble utilidad. Porque nos dejará conocer a Ramiro Guerra en sus intimidades y sus batallas privadas, así como en las públicas, siempre defensor de la danza y de sus más sólidos argumentos. Pero también está ahí el hombre que cuando se le negó el ejercicio de la coreografía y la enseñanza, afiló su visión como ensayista, como historiador de este arte al que dio vida y energía hasta el último de sus alientos; y su demanda intelectual que combate, también, la idea del bailarín como un cuerpo incapaz de generar sugerencias, interrogantes y claves de pensamiento. Sus libros, escritos algunos durante ese forzoso retiro, hoy son referencias imprescindibles aquí y en muchos cardinales. Nos recordó que para ser respetados, el respeto debe empezar por nosotros mismos, en la calidad de nuestras propuestas y nuestras entregas. Y que el error, aprovechado sabiamente, será terreno sobre el cual, si se persiste más allá de la vanidad y la autosuficiencia, podrá aportarse algo más certero.

De cierto modo, es triste pensar en este año que ya vamos a vivir sin la compañía de Ramiro Guerra. Lo pensamos en el López Serrano, dueño de la torre con aquella vista espléndida ante el malecón, que podía convertirse en paisaje dantesco durante los ciclones. Lo pensamos en los salones del Teatro Nacional, guerreando para corporizar Improntu galante o El decálogo del apocalipsis, lidiando con tabúes y viejas convenciones. En Alamar, visitando a Arrocha, uno de sus fieles más talentosos y queridos. O negándose a recibir homenajes con olor a despedida, como diría una célebre actriz argentina.

Las últimas imágenes son las de su apartamento en Infanta y Manglar, en el que tanto añoraba su residencia del Vedado. Pero también a eso se sobreponía para estar al tanto de lo más reciente, con preguntas agudas, con ese carácter tan suyo que nos recordaba que todo debe ponerse en discusión. Que todo, para estar vivo, debe estar en movimiento. Como la danza misma. Y desde esa lección mayor, a doce meses de aquella despedida frente al mar, lo saludamos en vida. Es decir, danzando de tantas otras formas.