He asistido a cuatro congresos de la Uneac: 1998, 2008, 2014 y 2019. Cada uno con su singularidad. El primero de los míos fue el último donde estuvo Fidel, y también la única oportunidad de mi vida en que pude verlo a menos de seis pasos. Dialogaba en los pasillos del Palacio de Convenciones, ya de madrugada, con los periodistas; lo hacía con sus gesticulaciones de titán y argumentaciones prolijas, como si se hubiera acabado de levantar del más reparador de los sueños y las infinitas jornadas de debate no hubieran pasado por su espíritu y su oratoria.

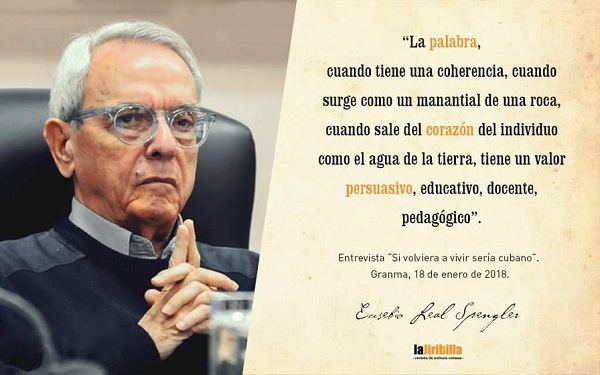

En todos mis congresos, sin embargo, tuve a Eusebio Leal, otro artífice de la oratoria. De otro corte estilístico era su norma retórica, pero no menos desbordada de conceptos y síntesis deslumbrantes. Soy apologético a conciencia, sin prurito, pero pienso que José Martí, Fidel Castro y Eusebio Leal han sido los oradores más convincentes de la historia contemporánea cubana: en el primero, la poesía; en el segundo la fuerza y trascendencia de los argumentos; en el tercero una manera muy propia de hilvanar historia con cotidianeidad para un relato que tiene tanto de épico como de lírico. En los tres, erguida en su dimensión soñada, el alma de la patria como un cuerpo vivo, movilizador, hermoso, promisorio.

Entre las inmensas dotes del historiador habanero estaban: la capacidad de derivar en los temas sin perder el hilo central, que siempre retomaba; también su facilidad para la cita exacta, la elaboración de las frases con la dosis de énfasis y contención que demandaban. Sus discursos traían implícita la música del redoblante y el clarín, del arpa y el violonchelo. Una fiesta de las sutilezas y las certezas cociéndose en un mismo fuego. El acto comunicativo, sin perder la lógica central, desbordaba polisemia. Todo un poeta de la oralidad este hombre, capaz como pocos de prescindir del borrador impreso.

Recuerdo con especial emoción el cónclave de 2008, primero donde no estaría Fidel. En la sesión plenaria con que se inició afloraron reclamos de pequeña estatura intelectual, signados quizás por cosquillas egocéntricas. La ausencia del líder nos hacía naufragar en divagaciones de parca gravitación.

“Eusebio supo enseñarnos a mirar a La Habana sin resentimientos provincianos, porque nos convenció de que en su abrazo simbólico quedaba incluida toda la nación”.

Al final de la jornada Eusebio pidió la palabra y salvó el Congreso con aquel discurso donde nos enseñó que debíamos aprender a andar solos, de la misma manera que los discípulos de Jesús, el Nazareno, se vieron conminados a hacerlo tras la muerte del mesías. Habló de tantas cosas, y con tan vigoroso fervor que de ahí en adelante el congreso fue otro. Misterios de la comunicación: supo insuflarle la energía que requiere la más importante reunión de la intelectualidad cubana. Hasta ese momento electrizante, apenas fuimos sombras sin saber qué rumbo tomar. Siempre lo admiré, pero entonces aprendí definitivamente que de su magia discursiva manaban todo el color y contundencia de la cubanía. Y lo admiré más.

En los congresos siguientes sus intervenciones, siempre brillantes, siguieron desbastando asperezas, pero ya se le veía enfermo, y muchos lo percibimos, con el dolor de saber que cuando no lo tuviéramos nos faltarían, quizás para siempre, el verbo que dibuja, la anécdota que se corporiza, la cita que se sale del papel y alebresta el corazón. En uno de los recesos del evento de 2014 Eduardo Heras León me comentó que el amigo le había dicho algo como “siento la cercanía de la muerte”.

El privilegio de haberle escuchado en esos instantes en que, poseído por una luz que, más que llegarle, fluía con su voz, es algo de lo que estaré agradecido mientras la vida me conceda el don de regocijarme frente a la belleza.

Eusebio supo enseñarnos a mirar a La Habana sin resentimientos provincianos, porque nos convenció de que en su abrazo simbólico quedaba incluida toda la nación. La Habana fue más de todos a medida que él hacía de sus sueños realidades y a cada esquina le asignaba un contenido, un vínculo con la página histórica. Cada rincón recuperado por su poderosa dinámica testimonia sobre la nobleza de un pueblo que traza con la historia su cartografía.

Hoy se nos ha muerto Eusebio Leal. No sé si alguna vez lograremos hilvanar un conjunto de ideas con el peso y la altura que le permitieron a él elaborar y expresar las suyas, siempre en sintonía con nuestras glorias ―las ciertas y las soñadas―. Grande fue su aporte para que nuestros congresos de la Uneac no se conviertan en espacios de trámite de inconformidades, discrepancias y celebraciones, sino en la plataforma idónea para el pronunciamiento catalizador de la cosecha de verdades que necesitamos. Ojalá que cada uno de nosotros aprenda esa lección de fuerza orgánica; ojalá alcancemos a expresarla con la misma pasión con que lo hizo este hombre, común como nosotros, pero tan grande como el alma de un país.

Una Cita final con Eusebio Leal

Ha callado la elocuencia traslúcida detrás de los vitrales polícromos

del caminante soñador, del revolucionario; no sobre el mullido visor

de la silla roída por el tiempo: el de la acera, el variopinto, cuando las

carcomida efigies peligrasen al olvido, al declive por la gruesa mirada

de sólo erguir más que el índice de los párpados; contra esos que suelen

irse tan sólo marcando talones sobre el polvo fútil de los siglos.

Ha callado el armador de palabras como ladrillos de paredes invenales,

el sembrador feraz de la parábola, quien más que semillas esparció

los sueños, quien más que campos prestos, halló dientes en la comisura

del alba, mas, aún con la noche puliendo cuchillos en su espalda, devino

llevando a la derecha el arado, a la izquierda la semilla y, el vértice del

zapato escondiendo la mies, antes mucho que la ávida garganta de las

garzas, viniese para desmembrar las vigilias; se ha ido Eusebio, el leal

centinela paciente, pero al tiempo soberano de pasiones con piernas de

corcel, galopando la ciudad sobre el taconeo suculento del verbo;

apodíctica apofonía de mágicos cirios en los pebeteros, cuales arden

a los ojos imprevistos de los fantasmas, quienes vagan aún en vilo sobre el sahumerio de la antigua ciudad.