Una colega europea se comunicó conmigo y me preguntó si podía atender a una pasante que realizaba una tesis sobre las reparaciones a los descendientes de africanos en el Caribe, a lo que respondí positivamente. La chica en cuestión me envió un cuestionario. Estas son las preguntas y sus respuestas:

¿Qué tan fuertes han sido las peticiones de reparación histórica de Cuba a España? ¿Por qué?

Una persona que viva fuera de Cuba puede pensar que existe algún conflicto histórico entre Cuba y España, pero si se pasa solo unos días en la mayor de las Antillas se dará cuenta de que no existe ninguno. Por supuesto que existió en el siglo XIX y quedó sepultado en el mismo momento en que concluyeron nuestras guerras por la independencia. Es más, me atrevo a asegurar que, en plena guerra, el conflicto de los cubanos con la tiranía colonial española nunca lo fue con el pueblo español. De hecho, varios fueron los españoles que combatieron en las filas del Ejército Libertador cubano y muchos alcanzaron grados de oficial, sobre todo, canarios, gallegos, catalanes… pero en definitiva de toda la península ibérica.

En 1898 cuando se evacuaron las tropas españolas de nuestro archipiélago, civiles españoles de distintos estamentos sociales se quedaron en Cuba y entre 1900 y 1940, la inmigración española a Cuba fue notabilísima; incluso, de muchos que fueron “quintos” o sea, soldados del derrotado ejército de operaciones español en Cuba.

Cuando en 1936 estalló la guerra civil española, más de mil cubanos fueron a defender con las armas la república amenazada. Pablo de la Torriente Brau, comisario político caído en Majadahonda, simboliza aquella heráldica proeza. Nicolás Guillén disfrutó tanto de sus días españoles como Federico García Lorca había disfrutado de sus días cubanos.

“(…) aun en España, más de un siglo después del 98, mantiene vitalidad la expresión popular ‘más se perdió en Cuba’, cuando a alguna pérdida material o espiritual quieren referirse”.

Nuestro Héroe Nacional José Martí era hijo de una enérgica mujer canaria: doña Leonor Pérez Cabrera y de un rudo oficial valenciano: don Mariano Martí Navarro. Nunca tuvo Martí odio hacia la tierra de sus padres. Los hermanos Fidel y Raúl Castro Ruz, también son hijos de un gallego de La Coruña y origen celta: Ángel Castro Árgiz, con la criolla pinareña Lina Ruz. El “caudillo” fascista Francisco Franco nunca rompió relaciones diplomáticas con la Cuba revolucionaria y socialista. Hay que entender que las relaciones culturales y étnicas entre Cuba y España son más fuertes que cualquier coyuntura política o pasado histórico.

Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas, fueron los últimos reductos del imperio colonial español que llegó a extenderse hasta las primeras décadas de la centuria decimonónica desde Oregón hasta la Tierra del Fuego y donde nunca se ponía el sol, porque tenía posesiones en el hemisferio occidental y el extremo oriente. De las cuatro colonias que perdió España frente a Estados Unidos en 1898, la más ligada a su metrópolis era Cuba, no lo era Puerto Rico, ni tampoco la lejana Filipinas ni la despoblada Guam.

Puerto Rico, al día de hoy, si bien mantiene viva la legua materna, la música y la danza criolla, su vínculo con España se aleja en el tiempo por la fuerte influencia estadounidense sobre la isla. En Filipinas ya apenas habla español, el tagalo o filipino, que es su lengua originaria se mantiene viva y eso es loable por su autoctonía, pero el inglés, impuesto por la ocupación estadounidense entre 1899 y 1944 es la segunda lengua que se habla en ese archipiélago asiático. El español ha quedado en los nombres y apellidos heredados del colonialismo español y en definitiva se habla muy poco la lengua de Cervantes.

Cuba es otra cosa, aun en España, más de un siglo después del 98, mantiene vitalidad la expresión popular “más se perdió en Cuba”, cuando a alguna pérdida material o espiritual quieren referirse. Eso valoriza el amor por Cuba que es, en esencia, para el español, como una hija, traviesa e independiente, pero una hija, en definitiva.

“(…) Cuba no puede pensarse como una nación fracturada en una mayoría con minorías étnicas o nacionales. No existe a nivel social, ni histórica ni culturalmente, hispanocubanos, afrocubanos, indocubanos, chinocubanos, etc. La cubanía y la cubanidad, lo cubano, atraviesa a toda la sociedad de la isla”.

Los cubanos no negamos eso, aunque muchos de nosotros increpemos llamar a España de manera absoluta “la madre patria”, como lo hacen los hispanistas con pensamiento colonial, porque no somos hijos exclusivamente de su cultura, somos mestizos. Admitimos que España “es una de nuestras madres patrias”, a las que hay que agregar “las patrias africanas” y la autóctona cultura aruaca originaria del Caribe. Somos hijos de muchas madres patrias, pero nos queda claro que España es una de ellas.

México, Argentina y otros países hispanoamericanos recibieron también inmigrantes españoles en el siglo XX y mantienen estrechas relaciones culturales con el país ibérico pero la relación umbilical entre ellos quedó trunca con el proceso independentista de 1810-30, hace ya doscientos años, muy distinto a lo que la corona de Madrid llamaba “la siempre fiel isla de Cuba” que se mantuvo bajo el estandarte español hasta finales de ese siglo.

En otro orden, Cuba no puede pensarse como una nación fracturada en una mayoría con minorías étnicas o nacionales. No existe a nivel social, ni histórica ni culturalmente, hispanocubanos, afrocubanos, indocubanos, chinocubanos, etc. La cubanía y la cubanidad, lo cubano, atraviesa a toda la sociedad de la isla. El cubano cuando cuenta un chiste dice: “había una vez un cubano, un chino, un español…” no habla de un afrocubano ni de un cubano de otro origen. Cuando caracteriza a sus compatriotas dice: “la verdad que el cubano es…”, el cubano habla del cubano o habla de lo cubano, no hay segmentaciones. Ha quedado demostrado desde la ciencia y la cultura que somos genéticamente mestizos, fenotípicamente diversos y étnicamente un etnos-nación y un solo pueblo.

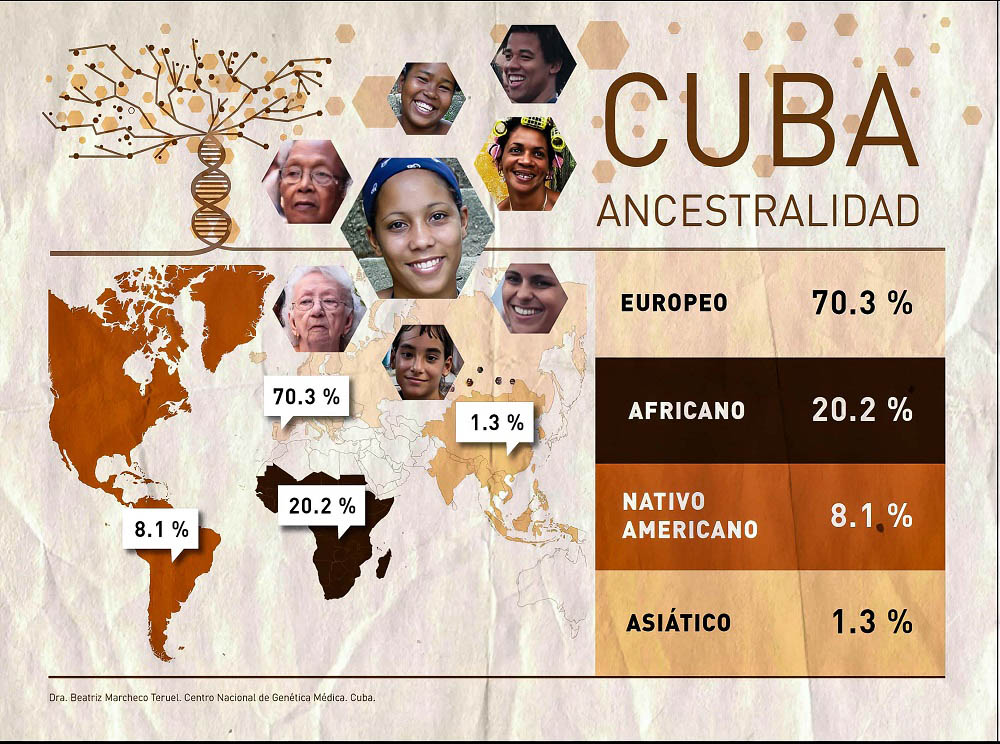

Genéticamente mestizos según el mapa genético para el origen étnico de los cubanos (2015), con una nación donde prácticamente nadie tiene genes ancestrales puros, de un solo origen. La composición genética promedio es de un 70,3 por ciento de genes de origen europeo; 20,2 por ciento de genes de origen africano; 8,1 por ciento de genes de origen amerindio o nativoamericanos y 1,3 por ciento de genes de origen asiático.

Donde las personas de color de piel blanca, como promedio, poseen un 86 por ciento de origen europeo; 6,7 por ciento de origen africano y 7,8 por ciento de genes nativoamericanos. Pero a nivel de individuos, hay personas blancas con más de un 50 por ciento de genes de origen africano.

“Genéticamente mestizos según el mapa genético para el origen étnico de los cubanos (2015), con una nación donde prácticamente nadie tiene genes ancestrales puros, de un solo origen”.

Las personas de color de piel negra, como promedio presentan un 29 por ciento de sus genes de origen europeo, 5,5 por ciento de genes nativoamericanos y 65,5 por ciento de origen africano. Pero resulta relevante que a nivel de individuos hay casos con cerca de 60 por ciento de genes de origen europeo, siendo su piel de color negra.

En personas con color de piel parda o mulata, el promedio de la presencia de genes de origen europeo es de un 64 por ciento y de genes de origen africano un 25,5 por ciento.

Esa realidad genética se presenta en una población cuya pigmentación epidérmica es de un 64,1 por ciento de personas de piel blanca; 26,6 por ciento de personas mulatas y un 9,3 por ciento de personas negras. Con una diversidad territorial heterogénea en 15 provincias y un municipio especial. Tres provincias tienen una población de más de un 80 por ciento de personas de piel blanca (Sancti Spíritus, Villa Clara y Holguín); ocho con una población entre 70 y 79 por ciento de personas de ese color de piel (Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas); tres con una población mayoritariamente mulata o sea, de color de piel parda (Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo) y solamente dos, donde, aunque la mayoría es blanca, es muy poca la diferencia con la población no blanca, hay mayor balance (La Habana y la Isla de la Juventud).

De las tres provincias del sur oriental donde la población mulata es mayoritaria, en dos de ellas, la población no blanca (negros y mulatos) suman las tres cuartas partes de la población (Santiago de Cuba y Guantánamo con el 75 por ciento), pero en Granma, si bien los mulatos son mayoría, los negros son sólo el 3,5 por ciento y es el territorio que menos negros tiene, incluso menos, que las provincias más blancas.

“Para que se tenga una idea de la diversidad epitelial cubana, en este archipiélago de más de once millones de habitantes y dos millones de emigrados, existen 105 tonalidades de piel de las 110 que posee la especie humana y genéticamente se corresponde con 505 tipos de cromosomas de los 510 existentes”.

Para tener otra idea del mestizaje profundo en Cuba hay que estudiar los genes amerindios, que constituyen el 8,1 por ciento de la composición genética nacional; sin embargo, en las cinco provincias orientales alcanzan el 12 por ciento, o sea, por encima de la media nacional: Las Tunas 13,6 por ciento; Holguín 11,8 por ciento; Granma 15,4 por ciento; Santiago de Cuba, 10 por ciento y Guantánamo 9,3 por ciento. ¿Se trata de personas específicamente de piel rojo-cobriza y rasgos amerindios? No, se trata de cubanos de cualquier color de piel.

¿Cómo es posible que Matanzas, la región de mayor población negra y esclavizada en el siglo XIX, donde ese color de piel superaba tres veces a la población blanca, tenga ahora un 75 por ciento de población blanca? Influyó la inmigración en el siglo XX, pero esa no fue significativa, lo determinante fue el proceso de mestizaje-blanqueamiento que allí ocurrió.

Para que se tenga una idea de la diversidad epitelial cubana, en este archipiélago de más de once millones de habitantes y dos millones de emigrados, existen 105 tonalidades de piel de las 110 que posee la especie humana y genéticamente se corresponde con 505 tipos de cromosomas de los 510 existentes. Aunque a nivel social, nos identifiquemos como blancos, mulatos y negros somos, colorialmente, mucho más que eso y por ello, también a nivel social hay muchas denominaciones comunes.

“El mestizaje genético y la diversidad epidérmica de los cubanos, que son sus características biológicas, se complementan con su caracterización étnica o cultural. No hay diversos pueblos cubanos, ni mayoría y minorías étnicas o nacionales, culturalmente, étnicamente, es un etnos-nación y un solo pueblo, con una patria única y un único proyecto de nación”.

Para diferenciar a los negros, se emplean términos como negro prieto (los de piel profundamente oscura), negro colorado (los de color más claro), negros moros (negros de piel con cabellos lacios u ondulados). Los mulatos tienen disímiles gradaciones: jabado, capirro, jabado capirro, jabado ruso, jabado guayabudo, mulato blanconazo, casi blanco, medio mulato, amulatado, mulato trigueño, pardo, mulato moro, mulato oriental, indio, aindiado… También se diferencian a los blancos en ocasiones con términos: blancos lechosos, color cetrino, blanco oriental, color trigueño…

El mestizaje genético y la diversidad epidérmica de los cubanos, que son sus características biológicas, se complementan con su caracterización étnica o cultural. No hay diversos pueblos cubanos, ni mayoría y minorías étnicas o nacionales, culturalmente, étnicamente, es un etnos-nación y un solo pueblo, con una patria única y un único proyecto de nación.

Si ya conocemos en su profundidad a Cuba y sus relaciones históricas con España, me pregunto ¿Qué peticiones de reparación podemos plantearle a España?

Eso no existe. No lo hemos hecho en el orden político ni en ningún otro orden. Sé que la pregunta va encaminada al tema de los daños y perjuicios por la esclavización, pero habría que ampliarla a todos los daños y perjuicios que ocasionó el colonialismo español entre 1510 y 1898 que fueron 388 años, casi cuatro siglos y el análisis sería muy complicado. Este entrevistado no conoce, oficialmente, que la República de Cuba le haya exigido jamás a España ningún tipo de reparación, aunque pudiéramos hacerla y estaríamos justificados por la historia. En ello voy a profundizar a continuación.

Hemos tenido, en mi consideración, tres repúblicas en Cuba. La primera, que llamamos república en armas, se funda el 10 de abril de 1869 y fue proclamada en la asamblea constituyente celebrada en la pequeña ciudad de Guáimaro, que tras tres días de sesiones eligió como el primer presidente de la República de Cuba a Carlos Manuel de Céspedes y Castillo, el Padre de la Patria, quien había iniciado la Revolución con el levantamiento del 10 de octubre de 1868 en su finca La Demajagua.

“La república nació uniendo el objetivo de la independencia al de la abolición de la esclavitud.”.

La república nació uniendo el objetivo de la independencia al de la abolición de la esclavitud. Céspedes dio el ejemplo liberando a sus esclavizados el 10 de octubre, los llamó ciudadanos y les invitó a combatir junto a él contra España. La asamblea de Guáimaro proclamó la abolición radical de la esclavitud después de vencer ese criterio ante la alternativa de la abolición gradual y con la indemnización de los amos; no obstante, aprobó un reglamento de libertos que, de hecho, limitaba las libertades ciudadanas de los esclavizados liberados.

Céspedes, como presidente, aprobó un decreto aboliendo la esclavitud. La realidad era que en las ciudades, pueblos y haciendas que tomó el Ejército Libertador cubano, se liberaron a los esclavizados, pero solo la mitad de la isla estaba en guerra: las regiones central y oriental; el occidente, el de mayor población esclavizada, no pasó del estado de guerra a la guerra.

Destituido Céspedes, le siguió en la presidencia Salvador Cisneros Betancourt y después Tomás Estrada Palma hasta que esa república se interrumpió al finalizar aquella primera contienda llamada a la postre Guerra Grande o de los diez años en 1878, cuando se desintegró la cámara de representantes, que era el máximo órgano de poder del Estado y asumió sus funciones un denominado Comité Revolucionario del Centro que pactó en el sitio conocido por El Zanjón, el 10 de febrero, una tregua con el capitán general español Arsenio Martínez Campos en el que este impuso una paz sin el respeto a la independencia ni a la abolición de la esclavitud.

Se alzó entonces la voz del mayor general Antonio Maceo Grajales para protagonizar la llamada Protesta de Baraguá contra ese pacto, el 15 de marzo, y se restableció la república con una nueva Constitución y Fernando Figueredo como presidente, así como la continuidad de la lucha armada, pero esta no pasó del 16 de abril de 1879, ocasión en que abandonó el campo insurrecto el general Ramón Leocadio Bonachea, último jefe insurrecto en armas, tras protagonizar un día antes, la Protesta del Jarao. Cuatro meses después, el 24 de agosto, se reinició la contienda, llamada en la historia la Guerra Chiquita que culminó en octubre de 1880.

“En tres guerras durante treinta años, con diferencias entre una contienda y otra y entre las distintas regiones dadas sus características poblaciones, el Ejército Libertador cubano o Mambí, había tenido aproximadamente en su composición un 75 por ciento de negros y mulatos, un 20 por ciento de blancos y un cinco por ciento entre indígenas y amarillos asiáticos”.

Para entonces, la esclavitud estaba herida de muerte. El gobierno español tuvo que respetar la libertad de los esclavizados que lucharon en el Ejército Libertador, llamado Ejército Mambí. Se sustituyó la esclavitud histórica por el régimen del patrocinio hasta que en 1886 se abolió definitivamente.

La lucha por la independencia se reiniciaría nuevamente con la Guerra de 1895 el 24 de febrero de ese año. José Martí, delegado del Partido Revolucionario Cubano, fundado por él en 1892 para organizar la contienda fue ascendido a mayor general y aclamado como presidente, pero cayó en Dos Ríos el 19 de mayo. La república en armas, en su segunda etapa, aprobó en septiembre una nueva Constitución en Jimaguayú y eligió presidente a Salvador Cisneros Betancourt y en 1897, la asamblea constituyente en la Yaya eligió para ese cargo a Bartolomé Masó Márquez.

En 1898 se produce la intervención militar de Estados Unidos en la guerra cubana; en septiembre de ese año, en Santa Cruz del Sur, se constituye la Asamblea de Representantes de la Revolución, última fórmula de gobierno de la república en armas y al año siguiente, en plena ocupación militar estadounidense, inaugurada el 1ro. de enero de 1899, en cumplimiento del Tratado de País del 10 de diciembre de 1898 entre España y Estados Unidos. En febrero de 1899 se reúne la asamblea de representantes en Marianao y el Cerro y se autodisuelve, acordando licenciar a los miembros del Ejército Libertador para anular esa fuerza. Desde el 98 se había disuelto el Partido Revolucionario Cubano. Se consumaba así, la muerte de los órganos revolucionarios del pueblo cubano, su partido, su ejército y su gobierno y, por tanto, el fortalecimiento de la ocupación militar estadounidense.

En tres guerras durante treinta años, con diferencias entre una contienda y otra y entre las distintas regiones dadas sus características poblaciones, en general, el Ejército Libertador cubano o Mambí, había tenido aproximadamente en su composición un 75 por ciento de negros y mulatos, un 20 por ciento de blancos y un cinco por ciento entre indígenas y amarillos asiáticos. En cuanto a su oficialidad, el 30 por ciento eran negros y mulatos. Esa diferencia minoritaria de oficiales y mayoría como tropas se debe a que los hacendados que se levantaban en armas y ponían su riqueza en función de la Revolución y los que tuvieran enseñanza superior, automáticamente recibían grados de oficial, y en ambas variables, la mayoría absoluta eran blancos, y solo se igualaban blancos y no blancos en la posibilidad de ascenso en el valor demostrado en el campo de batalla. Aun así, 17 hombres negros y mulatos alcanzaron grados de oficiales superiores, o sea, generales (brigadieres, generales de división y mayores generales) y cargos diversos, incluyendo el de Lugarteniente General que era el segundo jefe del Ejército en el caso de Antonio Maceo.

“En las tres repúblicas cubanas y en las cinco etapas de la tercera, no he conocido ninguna reparación formal de España por daños y perjuicios por haber sostenido la esclavitud del africano y sus descendientes criollos, así como la de asiáticos y amerindios”.

Una segunda república fue fundada el 20 de mayo de 1902, con Tomás Estrada Palma como presidente, totalmente encadenada a los Estados Unidos política y económicamente, con un apéndice constitucional que era una ley aprobada en el congreso estadounidense, la Enmienda Platt, ya con eso no hay mejor explicación. Según el patriota Juan Gualberto Gómez, esa ley “dejaba a Cuba poca o ninguna independencia”, y es por eso que los historiadores han calificado a aquella república como neocolonial, semicolonial, mediatizada, pseudorrepública, protectorado… que tuvo otra pausa con una segunda ocupación militar estadounidense entre septiembre de 1906 —tras el alzamiento del Partido Liberal conocido como la guerrita de agosto— y el 20 de mayo de 1909.

En el décimo aniversario de aquella república, el 20 de mayo de 1912, ocurrió la protesta armada del Partido Independiente de Color, fundado en agosto de 1908, contra la cruel discriminación racial que existía en el país, incluso contra los exoficiales, clases y soldados mambises de piel negra o mulata, siendo masacrados los miembros de ese partido y civiles negros y mulatos que nada tenían que ver con él hasta la cifra de más de tres mil.

“El pueblo cubano es un pueblo de afrodescendientes en su totalidad o al menos, en su mayoritaria generalidad, por su mestizaje genético y cultural donde África está presente, aunque casi dos terceras partes de sus habitantes sean de piel blanca”.

Se produce la Revolución del 30, con una situación revolucionaria iniciada con la huelga de marzo de 1930 y que se extendió con muchos altos y bajos durante la trágica década: huelgas generales, alzamientos armados, manifestaciones callejeras, guerrillas, comandos armados, protestas cívicas y mediación estadounidense. También, el derrocamiento del presidente Gerardo Machado Morales, gobierno revolucionario provisional llamado “de los cien días” con medidas de amplio beneficio popular, derogación de la Enmienda Platt y cruenta represión policial, del ejército y del paramilitarismo.

Una segunda etapa de esa segunda república surge con la Constitución de 1940 que puso término a la Revolución del 30, con un aparente consenso y equilibrio entre todas las fuerzas políticas. La nueva carta magna, entre muchos postulados de beneficio popular, proscribía el latifundio y la discriminación racial, pero los gobiernos entre 1940 y 1959 nada hicieron para cumplir sus enunciados.

Finalmente hay una tercera república, la del poder revolucionario iniciado el 1ro. de enero de 1959, con cinco etapas de desarrollo según mi criterio: 1959-61 hasta la proclamación del carácter socialista el 16 de abril de 1961. Una segunda etapa, bautizada con sangre en Playa Girón, extendida hasta el 3 de octubre de 1965 cuando concluye la construcción del Partido de la Revolución. De entonces a su primer congreso de ese partido, celebrado del 17 al 22 de diciembre de 1976, se inicia la institucionalización socialista.

Una cuarta etapa desde 1976 al cuarto Congreso del Partido Comunista de Cuba en 1991 que interrumpió el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas comenzado en 1986 y dio paso al Período Especial en tiempo de paz. La quinta etapa se extiende desde entonces hasta hoy y abarca procesos como el Período Especial, la Batalla de ideas, la Revolución energética y el ordenamiento con los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución y el Modelo cubano de desarrollo económico y social.

“Una reparación por los daños de la esclavitud no sería a una parte del pueblo sino a todo el pueblo cubano y habría que agregar las reparaciones por el genocidio a nuestros pueblos originarios a los cuales redujeron hasta un 4 por ciento de su población prehispánica en solo 40 años”.

En las tres repúblicas cubanas y en las cinco etapas de la tercera, no he conocido ninguna reparación formal de España por daños y perjuicios por haber sostenido la esclavitud del africano y sus descendientes criollos, así como la de asiáticos y amerindios.

En la Conferencia contra el racismo de Durban 2001 se habló por primera vez de reparaciones a los descendientes de los africanos esclavizados por la trata negrera durante tres siglos. Con ese enfoque han sido varios los estados, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales que comenzaron a plantear, exigir o solicitar a las antiguas potencias coloniales, reparaciones para los pueblos y personas que comenzaron a identificarse como afrodescendientes.

El pueblo cubano es un pueblo de afrodescendientes en su totalidad o al menos, en su mayoritaria generalidad, por su mestizaje genético y cultural donde África está presente, aunque casi dos terceras partes de sus habitantes sean de piel blanca.

Fidel Castro Ruz lo definiera como “un pueblo afrolatinoamericano”, o sea, de tres raíces: la africana, la latina que no sólo es por España sino también por Francia, pues los colonos de ese origen fomentaron su riqueza en varias regiones de la isla y dejaron aquí su cultura, y la americana autóctona; es decir, nuestros pueblos originarios.

Fernando Ortiz Fernández, lo comparó con un “ajiaco”, un platillo aruaco que con la transculturación se convirtió en criollo, pero tanto en su origen como en su devenir se caracteriza por asumir gradualmente multiplicidad de ingredientes y cocinarse a fuego lento dando como resultado un nuevo caldo.

“¿Cuánto puede exigírsele a España por toda esa historia? Sería un dineral inmenso, prácticamente impagable. A su vez, habría que ampliar la reclamación de reparación al Reino Unido y a Francia”.

Una reparación por los daños de la esclavitud no sería a una parte del pueblo sino a todo el pueblo cubano y habría que agregar las reparaciones por el genocidio a nuestros pueblos originarios a los cuales redujeron hasta un 4 por ciento de su población prehispánica en solo 40 años, de 120 mil al inicio de la conquista en 1510 a 5 mil cuando se abolieron las encomiendas y fueron declarados libres en 1553. Ello incluyó la represión a la resistencia armada aborigen. También habría que exigir reparación por daños por la represión a los vegueros habaneros en 1717, 1720 y 1723; por la represión de la Creciente de Valmaseda en 1869, por las tres guerras durante treinta años, desde 1868 al 98 con su estela inmensa de daños materiales, muertos, lesionados e incapacitados; por la Reconcentración de Valeriano Weyler en 1896 que produjo 400 mil damnificados y, entre ellos, unos 200 mil murieron, en una población entonces de 1,2 millones.

A todo eso habría que sumarle los daños por la esclavización de los africanos y sus descendientes criollos, la represión a las sublevaciones de los esclavizados negros del ingenio Quiebra Hacha y de los negros, indígenas y mestizos de las minas del Cobre en el siglo XVIII, a la sublevación independentista y abolicionista del criollo negro libre José Antonio Aponte en 1812 y a la rebelión de la lucumí esclavizada Carlota en 1843; a las víctimas del proceso de la escalera incluyendo al poeta mulato, abolicionista e independentista Gabriel de la Concepción Valdés “Plácido”.

“La verdadera reparación por daños y perjuicios ocasionados por la esclavitud al pueblo cubano, descendiente de aquellos esclavizados y sus bravos cimarrones, es la propia Revolución cubana (…)”.

¿Cuánto puede exigírsele a España por toda esa historia? Sería un dineral inmenso, prácticamente impagable. A su vez, habría que ampliar la reclamación de reparación al Reino Unido y a Francia. El Reino Unido porque fueron los ingleses los promotores de implantar en Cuba, incentivando a los hacendados criollos, la economía de plantación esclavista con monocultivo en la llanura Habana-Matanzas, durante los 11 meses de ocupación militar de la parte occidental de la isla entre el 13 de agosto de 1762 y el 27 de julio de 1763, período en que entraron mucho más esclavizados africanos que todos los que habían llegado desde 1513 en que se conoce el primero. Y los franceses, porque practicaron ese tipo de economía en las montañas orientales de Cuba, en Cienfuegos, en la región central y en la Sierra del Rosario en el occidente, procedentes del Santo Domingo francés (Haití), huyendo de la revolución allí ocurrida y de la Luisiana, vendida por Napoleón a Estados Unidos.

La verdadera reparación por daños y perjuicios ocasionados por la esclavitud al pueblo cubano, descendiente de aquellos esclavizados y sus bravos cimarrones, es la propia Revolución cubana que ha transformado, para bienestar general, el país que existía antes de 1959 y el pueblo que lo habitaba, prácticamente en otro país y en otro pueblo, culto, instruido, saludable y digno.

Si de reparaciones se trata, asumo que la respuesta cubana es la reforma agraria, la reforma urbana, la campaña de alfabetización, las batallas por el sexto y el noveno grados, la reforma educacional, la reforma universitaria, la batalla de ideas y ahora, y desde el 2019, al calor de una nueva constitución, los nuevos programas de gobierno y normas jurídicas; entre ellos, el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial Color Cubano con sus 12 subprogramas.

A España y a la Unión Europea pedir que continúen la colaboración que existe en distintas esferas, sus inversiones de capital en renglones esenciales de nuestra economía y la condena al bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba con efectos extraterritoriales que ahoga a la isla.

En el Caribe las manifestaciones de reparaciones son tan diversas como lo son sus territorios. ¿A qué crees que se debe?

El Caribe es una región compleja tanto en el orden geográfico y climático como político, económico y social. Treinta y dos estados y territorios coloniales o de ultramar de distintas potencias, entre islas y tierras continentales, comparten este mar mediterráneo americano que lo componen el golfo de México, el canal de Yucatán, el estrecho de la Florida, el canal viejo de Bahamas y el mar Caribe o de las Antillas. En este espacio se disputaron sus fronteras coloniales durante varios siglos España, Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda y Dinamarca, y en el siglo XIX se suma Estados Unidos.

El Gran Caribe fue víctima de dos tipos de coloniajes: la colonización latina (hispano-franco-portuguesa) y la colonización anglo-holandesa. Incluyo Portugal porque el Brasil, en su noreste, se aboca hacia el Caribe, no sólo geográficamente sino también culturalmente.

La colonización latina, se basó en el orden religioso, en una evangelización católica tolerante y permisiva que no impidió las expresiones culturales de todo tipo: musicales, danzarias, pictóricas, alimenticias, curativas y religiosas de los pueblos originarios y de los africanos esclavizados; entre tanto, la colonización angloholandesa se basó en una evangelización protestante impositiva, obligatoria e intolerante que criminalizó las prácticas culturales de los colonizados y esclavizados.

Mientras, el poblamiento, mestizaje y el criollaje caracterizó a la colonización latina y, por tanto, a las sociedades que de ella fueron surgiendo, la colonización anglo-holandesa se basó en el puritanismo y la separación de culturas. Ambos países habían realizado sus respectivas revoluciones burguesas (Países bajos en 1540 y las Islas Británicas en 1632) terminando con el absolutismo feudal, estableciendo monarquías constitucionales parlamentarias y desarrollando a plenitud las relaciones capitalistas de producción, con el racionalismo burgués como corriente filosófica.

“Inglaterra inaugura la economía de plantación esclavista monocultivadora, con territorios especializados en determinados cultivos como proveedores de materias primas en función de su desarrollo industrial”.

El contexto de las potencias coloniales latinas fue distinto. España y Portugal muy atrasados en su desarrollo económico, con sociedades feudales que apenas comenzaban a familiarizarse con el capitalismo, mientas que en Francia se desarrollaban a ritmo rápido las relaciones económicas capitalistas en medio de los enfrentamientos entre católicos y protestantes, y dando paso hacia la ilustración en el pensamiento. Sin embargo, un denominador común: el absolutismo monárquico.

De modo que el resultado en el Caribe fue el de una diversidad de sociedades coloniales, con similitudes, pero grandes diferencias.

Inglaterra inaugura la economía de plantación esclavista monocultivadora, con territorios especializados en determinados cultivos como proveedores de materias primas en función de su desarrollo industrial. Este tipo de economía no se basaba en el poblamiento masivo de familias provenientes de la metrópolis sino todo lo contrario, el poblamiento masivo de esclavizados africanos para la explotación intensiva del espacio. Comenzaron por Jamaica, cuando se la arrebataron a España en 1656, que la había colonizado desde 1509, continuaron con Barbados y otras islas de las Antillas Menores en franca disputa con Francia y Holanda, así como en las cuatro colonias del sur de las llamadas trece colonias atlánticas de la América del Norte. Igualmente influyó lo suficiente en los hacendados portugueses del Brasil, los fazendeiros, para que los siguieran en este tipo de explotación en el nordeste y el sur de ese país.

Holanda establece la plantación en sus islas caribeñas y Francia en su parte occidental de Santo Domingo, otras islas antillanas que logra disputarle a las otras potencias y en la Luisiana.

“El archipiélago cubano fue la única colonia española donde se puso en práctica la economía de plantación esclavista cuando los ingleses ocuparon la parte occidental de la isla, decretaron la libertad de comercio e incentivaron al ‘grupo criollo habanero’ de hacendados para explotar al máximo con azúcares y café del llano, a la fértil llanura Habana-Matanzas”.

España estuvo ajena a la economía de plantación, con su política de monopolio comercial por parte de su corona y su flota única en contra del libre comercio que cada vez se imponía más en el mundo a causa del desarrollo del capitalismo.

Debe quedar claro que cuando me refiero a la plantación, hablo de las características mencionadas de explotación del espacio, de la mano de obra y mercado, no de la plantación desde el punto de vista agrícola pues en ese sentido, todo cultivo es plantación y no es el caso. En las colonias hispanoamericanas la esclavitud era patriarcal mezcladas con las mitas y las alcabalas a las comunidades indígenas.

El archipiélago cubano fue la única colonia española donde se puso en práctica la economía de plantación esclavista cuando los ingleses ocuparon la parte occidental de la isla, decretaron la libertad de comercio e incentivaron al “grupo criollo habanero” de hacendados para explotar al máximo con azúcares y café del llano, a la fértil llanura Habana-Matanzas. Este espacio abarca cuatro provincias actuales: Artemisa, La Habana, Mayabeque y Matanzas. De retorno al poder colonial español en 1763, ese mecanismo no pudo romperse, el de la súper explotación esclavista y el del libre comercio de los productos que producía elevados dividendos.

“La Nueva Filipina, después llamada Pinar del Río, en el extremo occidental de la isla, era una región veguera, dedicada al cultivo del tabaco por pequeños propietarios y en ella hubo esclavitud patriarcal y no plantacionista”.

Cuando entre 1791 y 1804 ocurre la revolución en el Santo Domingo francés, un elevado número de hacendados provenientes de esa isla, básicamente criollos (creoles) de origen francés, se establecen en el macizo Moa-Sagua-Baracoa y la Sierra Maestra, en el oriente cubano, con sus inversiones en azúcar y café y fue esa otra gran zona plantacionista. En ese contexto, la venta de la Luisiana por Napoleón a Estados Unidos en 1803 y la invasión de ese país por los aventureros angloamericanos hizo que los creoles francoluisianos junto a los francodominicanos hicieran viaje a Cuba y fundaran la colonia de Fernandina de Jagua, actual Cienfuegos, en la región sur central de la isla, con haciendas igualmente de azúcares y café y colonizaran la Sierra del Rosario, en el macizo Guaniguanico, con cafetales, en Vueltabajo.

Además de esas zonas descritas, la economía de plantación se estableció también en pequeños espacios como el Valle de los Ingenios en Trinidad y en Zulueta, en la región central.

“Hoy tenemos un Caribe diverso en lenguas, culturas y características demográficas”.

La Nueva Filipina, después llamada Pinar del Río, en el extremo occidental de la isla, era una región veguera, dedicada al cultivo del tabaco por pequeños propietarios y en ella hubo esclavitud patriarcal y no plantacionista.

Las regiones de Las Villas, Puerto Príncipe, Las Tunas y Holguín, eran esencialmente ganaderas, con muy pocos ingenios azucareros, y también la esclavitud fue patriarcal, ajena a la economía de plantación.

En las otras Antillas hispanas: Santo Domingo y Puerto Rico, fue esclavitud patriarcal como en el resto de Hispanoamérica.

Hoy tenemos un Caribe diverso en lenguas, culturas y características demográficas.

Demográficamente, los estados y territorios insulares colonizados por Inglaterra están poblados casi de manera absoluta por afrodescendientes negros, personas directamente descendientes de los africanos esclavizados a causa de la economía de plantación esclavista que expliqué. También Haití, por similar causa y por el decreto de “muerte a los blancos” de Jean Jacques Dessallines pues en esa isla sí hubo poblamiento francés.

“La Comunidad del Caribe (Caricom) es muy enfática en la exigencia de reparaciones a las potencias coloniales a causa de los daños y perjuicios de la esclavitud porque, esencialmente, son estados cuya población es resultado de esa economía de plantación esclavista”.

En la Guayana Británica, hoy República Cooperativa de Guyana; la Guayana Holandesa, hoy República de Surinam; en la isla de Trinidad, arrebatada por Inglaterra a España en 1797 y que forma parte de Trinidad-Tobago; en las Antillas Holandesas (Aruba, Curazao, Bonaire, San Eustaquio, Saba y parte de San Martín) y en la Honduras Británica, hoy Belice, además de esclavizados africanos fueron importados hindúes como mano de obra.

Guadalupe y Martinica hoy disfrutan del status de departamentos de ultramar de la República Francesa y, por tanto, no ven a Francia tanto como metrópolis colonial.

La Comunidad del Caribe (Caricom) es muy enfática en la exigencia de reparaciones a las potencias coloniales a causa de los daños y perjuicios de la esclavitud porque, esencialmente, son estados cuya población es resultado de esa economía de plantación esclavista.

México, con extraordinarias culturas originarias prehispánicas que fueron aplastadas por el colonialismo, hoy está exigiendo a España con justeza el perdón por lo que hizo a esas culturas. México es una nación esencialmente mestiza indígena-hispánica, donde, además, viven 65 naciones o etnias indígenas y que ha visibilizado en tiempos recientes su tercera raíz del mestizaje: la africana y se identifican hoy como afromexicanos un grupo de personas que, más que negros, en su pigmentación, son pardos o mulatos. Los afromexicanos, son realmente mestizos, pero se enorgullecen de sus ancestros africanos que antes eran invisibilizados.

“El término ‘reparaciones’ no es de uso en Cuba ni en el plano oficial ni en el cotidiano del ciudadano común, no obstante, se entiende”.

Varios países del Caribe continental han constituido en los últimos años entidades estatales para el tema de la igualdad y la equidad y dentro de estas, las reparaciones, llámense ministerios, institutos, comisiones, observatorios… también lo han hecho otros países latinoamericanos no caribeños.

¿Cuáles han sido los ejemplos más claros de reparación en la isla?

Cuba se adelantó con creces a Durban 2001, pues las reparaciones comenzaron en 1959 con el triunfo de una revolución democrático-popular y humanista que se radicalizó en socialista.

El término “reparaciones” no es de uso en Cuba ni en el plano oficial ni en el cotidiano del ciudadano común, no obstante, se entiende.

Y si de reparaciones se trata, la Revolución cubana apoyó moral y materialmente a los movimientos de liberación de África desde la década de 1960 e intervino con hombres y armas en Argelia, el Congo, Angola, Etiopía… Más de 300 mil cubanos de ambos sexos empuñamos el fusil en tierras africanas y cerca de tres mil entregaron sus vidas allí, mientras centenares de miles de africanos estudiaron o aun lo hacen en carreras universitarias en la mayor de las Antillas.

El enunciado de los 12 subprogramas del Programa nacional contra el racismo y la discriminación racial Color Cubano deja claro sus objetivos:

Subprograma

No. Denominación del programa

1-Preservación de la memoria histórica

2-Trabajo de los organismos formadores en la educación en el valor del antirracismo y el tratamiento a los criterios y conductas racializados en el proceso docente-educativo

3-Trabajo de los medios de comunicación social

4-Publicaciones

5-Trabajo con el Activismo social ciudadano antirracista

6-Investigaciones científicas asociadas a la etnicidad y el color de la piel

7-Abordaje del color de la piel en la política de cuadros (dirigencia política, social, administrativa, empresarial)

8-Abordaje del color de la piel en las políticas y la realidad del empleo

9-Salud, bienestar y calidad de vida

10-Ámbito jurídico

11-Proyección Internacional

12-Hábitat y condiciones de vida

Cada uno, cuenta con objetivos, indicadores y metas medibles y cuenta hasta el presente con logros y una clara perspectiva de avance.

La comisión nacional del programa la preside el propio presidente de la república y su vicepresidenta es una viceprimera ministra. Veinte organismos de la administración central del Estado y 19 organismos de la sociedad civil integran la comisión, la cual cuenta con un Grupo Coordinador Ejecutivo, un Grupo Científico Asesor y un Grupo de Comunicación.

Los 16 territorios (15 provincias y el municipio especial de la Isla de la Juventud) cuentan con sus propias comisiones y sus planes territoriales contra el racismo y la discriminación racial, así como existen comisiones del programa en cada municipio del país.

Háblame de tu manual de etnicidad en educación.

Conceptualización de la etnicidad cubana es como se titula este manual que es un libro por encargo. Fue una idea de los directivos del Ministerio de Educación, los cuales solicitaron al Grupo Coordinador Ejecutivo del Programa Color Cubano un glosario de términos adecuados sobre el tratamiento de la problemática étnica y la llamada racialidad en Cuba que sirviera para la preparación metodológica y de contenidos, de los educadores.

Se completa con un texto de Miguel Barnet y otro de Pedro de la Hoz, a manera de epílogos. El resultado del trabajo del autor dio para algo más que un glosario, al ampliarse los conceptos con valoraciones coherentes y salió más bien un manual que se ha considerado de mucha importancia para los objetivos del subprograma 2, según sus usuarios.

¿Qué personajes afro de Cuba han sido rescatados de la historia olvidada en Cuba?

Este autor entiende que, cuando se dice personajes afro, se refiere a personalidades negras y mulatas y en este sentido le respondo.

En el imaginario histórico-identitario del pueblo cubano hoy se mezclan personalidades de diversos colores de piel y orígenes étnicos. No siempre fue así, ni antes de 1959 ni posterior a esa fecha. Hay personalidades indiscutibles que siempre estuvieron presentes como el caso de Antonio Maceo Grajales ¿quién se atrevía a omitirlo? No era posible y algunos otros tampoco.

Ya vimos la composición por color de la piel y etnicidad del Ejército Libertador Cubano (ELC) o Ejército Mambí, que nunca tuvo tropas divididas. Los jefes blancos, negros o mulatos en los seis cuerpos de ejército que integraban el ejército, mandaban divisiones, brigadas, regimientos, escuadrones y partida con una composición diversa y variada de tonalidades epidérmicas.

Sin embargo, traicionando ese principio, el Ejército Permanente formado en el año 1900 durante la primera ocupación militar estadounidense, después llamado Ejército Nacional al restaurarse la república en 1909 y definitivamente Ejército de Cuba (EC) después de la Revolución del 30 y que existió hasta su desintegración en 1959 vencido por el Ejército Rebelde en la guerra de liberación, fue un ejército racista.

“Quintín Bandera, general de división, limpió calles y vendió jabones con sus estrellas de general en La Habana y el presidente Estrada Palma le ofreció un billete de 10.00 pesos y un puesto de cartero cuando Quintín lo fue a ver”.

El mayor general del ELC Alejandro Rodríguez, nombrado alcalde del municipio de La Habana al instaurarse la ocupación estadounidense en 1899, fue designado jefe de ese ejército al constituirse el mismo, a la vez que el general de división del ELC Rafael de Cárdenas Benítez, quien fuera jefe de la 2da división Habana del 5to cuerpo Habana-Matanzas del ELC, fue nombrado jefe de la Policía de La Habana cuando esta se constituyó en 1900, llamada a partir de 1902 Policía Nacional. Ambos cuerpos fueron mercenarios de los ocupantes estadounidenses y racistas. Rodríguez y Benítez, eran generales blancos.

De hecho, aunque la Asamblea de Representantes de la Revolución reunida en el Cerro en 1899, antes de acordar el licenciamiento del ELC reconoció los últimos grados militares de cada de uno de sus miembros, para el nuevo ejército no fueron llamados los oficiales negros y mulatos. Quintín Bandera, general de división, limpió calles y vendió jabones con sus estrellas de general en La Habana y el presidente Estrada Palma le ofreció un billete de 10.00 pesos y un puesto de cartero cuando Quintín lo fue a ver. A la postre fue asesinado el 23 de agosto de 1906 cuando se alzó en armas en Arroyo Arenas, en la llamada Guerrita de agosto, provocada por el Partido Liberal en oposición a la reelección de Estrada Palma.

“(…) el legado histórico fue más fuerte que el pensamiento y la acción racista. El mismo ejército reconoció con sus nombres en regimientos y cuarteles a patriotas negros y mulatos de las luchas independentistas”.

El asesinato de Quintín no fue casual, lo cumplió el capitán Delgado, de la Guardia Rural —principal cuerpo del ejército— un oficial blanco que había sido subordinado de Quintín en la Guerra de 1895 y fue cumpliendo órdenes directas del presidente Estrada Palma y el jefe del ejército Alejandro Rodríguez. Para colmo se trató de impedir su sepultura por sus familiares, intentando enterrarlo en una fosa común. Ese ejército fue el represor del Partido Independiente de Color y población civil negra y mulata en 1912.

Cuando se formó la policía, se prohibió su integración por los mambises negros, sin embargo, había voluntarios, guerrilleros y contraguerrilleros, que habían estado al servicio del ejército español, formando parte de ese cuerpo. Los negros y mulatos se fueron integrando a la policía con el decursar de los años, pero este autor no conoce ningún negro que haya sido ascendido a general en el Ejército de Cuba o la Policía Nacional hasta la disolución de ambas fuerzas en enero de 1959.

Sin embargo, el legado histórico fue más fuerte que el pensamiento y la acción racista. El mismo ejército reconoció con sus nombres en regimientos y cuarteles a patriotas negros y mulatos de las luchas independentistas.

El regimiento No. 1 de la provincia de Oriente, se nombró Maceo y su sede, Cuartel Moncada, antiguo cuartel Reina Mercedes en Santiago de Cuba. Era el reconocimiento a dos mayores generales del ELC, el mulato Antonio Maceo y el negro Guillermón Moncada.

El regimiento No. 4 de la provincia de Matanzas se nombró inicialmente Flor Crombet y después, Plácido, ambos, reconocidos patriotas mulatos.

Los ayuntamientos municipales nombraron calles con nombres de muchos patriotas negros y mulatos en la república, Santiago de Cuba es un ejemplo de ello: Crombet, Cebreco y otras, y en todas las municipales, de Cuba, además de las antiguas calles reales renombradas Martí, hubo calles principales llamadas Maceo.

El municipio de Guanabacoa llamó Quintín Bandera a la importante calle San Antonio y el de La Habana, en 1935, por iniciativa del historiador Emilio Roig de Leuchsenring, llamó Aponte a la calle Someruelos, que recordaba al capitán general Salvador Muro y Salazar marqués de Someruelos quien dio la orden del ahorcamiento y decapitación de José Antonio Aponte y exposición de su cabeza en su casa de vivienda. En general, no pocos patriotas negros y mulatos fueron reconocidos por los ayuntamientos con nombramientos de calles y avenidas. También fueron usuales los bustos de Maceo en muchas localidades de Cuba, y en algunas, de otros patriotas de piel negra o mulata.

No obstante, no se les resaltó a muchos en los programas y libros de textos escolares y a otros se le condenó al olvido totalmente.

“Roig de Leuchsenring fue el único que reconoció en la segunda república la participación y sacrificio de cinco jóvenes negros de la sociedad secreta Abakuá, el 27 de noviembre de 1871, en el intento de rescatar a los ocho estudiantes de Medicina inocentes”.

Aponte, quien fuera reconocido por el apóstol José Martí, se le llamó en la segunda república en los textos escolares “cabecilla de una revuelta de esclavos” y no el líder de la primera conspiración y sublevación de carácter nacional por la independencia y la abolición de la esclavitud. Un refrán popular refería desde la colonia “más malo que Aponte” cuando se le calificaba a alguna persona de tener una conducta antisocial.

Aponte, después de Roig de Leuchsenring, no fue nunca reivindicado hasta después del triunfo de la Revolución por el historiador José Luciano Franco y, aun así, no se recordó con actos conmemorativos de relieve hasta su 170 aniversario en 1982 y el aniversario 180 en 1992 y no fue incluido su movimiento en los programas de la enseñanza de la Historia de Cuba hasta el 2010, ya en los años cercanos a su bicentenario en 2012.

Fue igualmente Roig de Leuchsenring el único que reconoció en la segunda república la participación y sacrificio de cinco jóvenes negros de la sociedad secreta Abakuá, el 27 de noviembre de 1871, en el intento de rescatar a los ocho estudiantes de Medicina inocentes, condenados por un tribunal español por una causa nunca demostrada. Después del triunfo de la Revolución, el comandante Che Guevara hizo referencia al hecho en un discurso y aun hasta después de los años 2000 no se les reconoció como se debía. En 2006 se señalizó el lugar de su muerte por tarjas hechas por la propia sociedad Abakuá; el hecho fue más tarde reflejado en la película Inocencia sobre los acontecimientos de 1871 y sólo en los años más recientes se menciona en los discursos de los líderes estudiantiles cuando conmemoran la efeméride.

“No todos los generales, coroneles y jefes y oficiales de otras graduaciones, negros y mulatos, del ELC del siglo XIX han sido suficientemente reconocidos, tampoco lo han sido mujeres negras y mulatas destacadas a lo largo de la historia”.

El virtuoso violinista Claudio José Domingo Brindis de Salas, conocido en el siglo XIX como “el Paganini negro”, condecorado en Alemania y Argentina, donde muere, y homenajeado en varios países no ha sido los suficientemente recordado en la historia del arte cubano; tampoco lo ha sido lo suficiente el poeta esclavo José Francisco Manzano.

No todos los generales, coroneles y jefes y oficiales de otras graduaciones, negros y mulatos, del ELC del siglo XIX han sido suficientemente reconocidos, tampoco lo han sido mujeres negras y mulatas destacadas a lo largo de la historia.

Del siglo XX son muy reconocidos líderes históricos obreros y sindicales negros como Lázaro Peña González, Jesús Menéndez Larrondo y Aracelio Iglesias Rodríguez, pero hay muchos más, un tanto olvidados. Se reconoce como patriota insigne del sector obrero de la construcción a Armando Mestre Martínez, albañil negro que fue asaltante del cuartel Moncada en 1953 y expedicionario del yate Granma en 1956 junto a Fidel Castro y a Juan Almeida Bosque, comandante jefe del Tercer Frente Oriental Mario Muñoz en la Guerra de liberación como uno de los principales jefes en esa contienda y de los líderes indiscutibles después del triunfo ocupando importantes responsabilidades.

Pero hay otros comandantes negros que, habiendo recibido ese grado en la guerra o en la década de 1960, debieran reconocerse más, así como jefes y generales negros de las misiones internacionalistas en el continente africano que jugaron papeles esenciales. El subprograma 1 del Programa Nacional Color Cubano ha propiciado la realización de esculturas, nombramiento de calles y plazas, actos conmemorativos y otras acciones con muchas personalidades olvidadas, pero aún es insuficiente, aunque al calor de este programa, se reconoció definitivamente a Mariana Grajales Cuello como Madre de la Patria.

En la construcción simbólica de la Patria cubana al día de hoy, resultado de los análisis y debates y podríamos decir, en términos internacionales, de las reparaciones, se reconocen, como primer héroe y mártir al cacique indígena Hatuey, como primer jefe de una guerra irregular de guerrillas a otro cacique indígena: Guamá. Como precursor de las guerras independentistas y abolicionistas al criollo negro José Antonio Aponte Ulabarra. Como primer poeta nacional, antes de fraguar la nacionalidad cubana al criollo blanco José María Heredia y como poeta nacional definitivo al mulato Nicolás Guillén. Como Padre de la Patria al criollo blanco Carlos Manuel de Céspedes y Castillo. Como Madre de la Patria a la mujer mulata Mariana Grajales Cuello.

“En la construcción simbólica de la Patria cubana al día de hoy (…), se reconocen, como primer héroe y mártir al cacique indígena Hatuey, y como primer jefe de una guerra irregular de guerrillas a otro cacique indígena: Guamá”.

Como Héroe Nacional y apóstol de la independencia, al descendiente directo de españoles José Martí Pérez, y como especie de un segundo Héroe Nacional al mayor general mulato Antonio Maceo Grajales. Como Capitán de la clase obrera cubana, al líder torcedor tabacalero, negro, Lázaro Peña González, fundador de la Confederación de Trabajadores de Cuba. Como Bárbaro del ritmo al cantante, músico, compositor y arreglista negro Benny Moré. Como los tres músicos insignes que llevaron la percusión y el ritmo africanos a la partitura de la llamada música sinfónica, clásica o de conciertos a Ernesto Lecuona, hombre blanco de origen canario, Alejandro García Caturla, hombre blanco casado en matrimonio con una mujer negra e hijos mulatos y Amadeo Roldán, músico mulato.

Como “los cuatro grandes músicos de la villa de Guanabacoa” al ya mencionado Lecuona, a la mulata y criollísima Rita Montaner, al cantante negro Ignacio Villa Bola de nieve y al compositor blanco Juan Arrondo. Como baile nacional al danzón surgido de la autoría en 1879 del mulato matancero Miguel Faílde y como género musical tradicional el son, de origen montuno o serrano. Son patrimonios de la cultura cubana ellos, pero también el bolero, el punto cubano y la rumba, todos géneros cubanos, criollos y mestizos, pero con la rica melodía hispana, en el bolero, el marcado origen canario del punto cubano y la esencia originaria africana de la rumba.

En el enfoque de género femenino, además de las nombradas, el simbolismo se construye desde las caciquezas amerindias Anacaona y Casiguaya y en el siglo XIX la rebelde negra lucumí Carlota, la imprescindible poeta Gertrudis Gómez de Avellaneda y la exigente Ana Betancourt, dos mujeres blancas estas últimas, y la mulata María Cabrales. Entre tantas y así, se construye un simbolismo patriótico y cultural único y no segmentado. Cuba defiende una cultura y no minorías étnicas, una sola patria con un pueblo genéticamente mestizo, fenotípicamente diverso y étnicamente un etnos-nación y un solo pueblo.