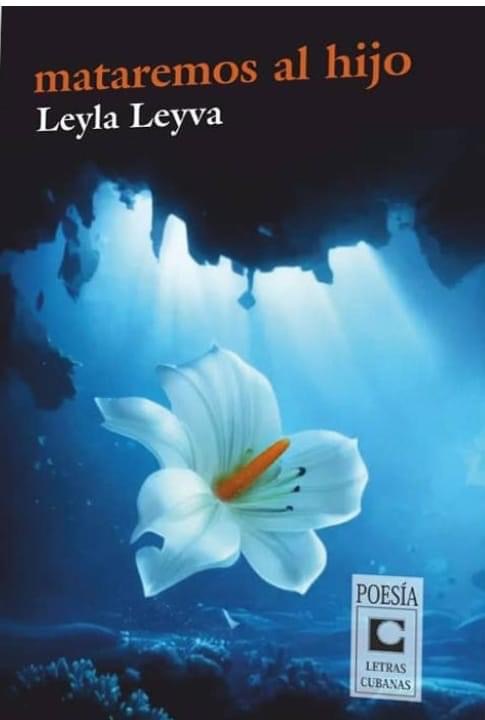

Hay libros que transfiguran la experiencia de vida, es decir, libros que, como advierte Ricoeur, su proceso de configuración, de composición, no se consuma en el texto sino en el lector. Diría exactamente que su sentido último “brota en la intersección del mundo del texto con el mundo del lector”[1]. Es el caso del libro mataremos al hijo [2], obra reciente de la escritora cienfueguera Leyla Leyva, de cuya interpretación se extraen tres tipos de relaciones primarias: la relación con el mundo, con sus semejantes y consigo misma.

Y es que en el vivir, no hay posibilidad de distanciarse o descontaminarse del acto y sus capas narrativas. Otorguemos dos capas, la visible, la que como lectores efectivamente podemos ver y nos es concedida; y otra capa encriptada, no dicha, a la que llegaremos con gestos nuestros y con la única herramienta que subsiste: la vida y su experiencia. De tal suerte una podría detectar en mataremos al hijo un anglicismo para describir su estado de/ en tensión; este sería: likewise. Lo igual, lo parecido, va murmurando que la muerte, la pérdida, el dolor, el tiempo que pasa, no solo son conocidos, sino que son en este mundo destinos habituales; el espacio donde la carne es trémula.

“(…) el lector se interna en la noche de este libro, que como el ritmo circadiano, tiene también su proceso, sus ciclos físicos y mentales”.

Si bien el título anuncia una acción de cruel apariencia, la poeta y quien encuentra asidero en sus páginas, sabe que matar, nunca es, ni en el peor de los casos, matar. Es, eventualmente, una metáfora que restaura la idea e inconformidad de la creación y ese lado adverso de la existencia, que revierte en crisis o malestar del pensamiento y consiguientemente, del lenguaje. La autora nos presenta una acción colectiva, o sea, nuestras acciones, lo que recordamos de ellas o lo que pretendamos hacer de ellas, nunca podrán actualizarse sin ingresar en “el otro”. La idea del otro es concomitante con la idea de sí misma y viceversa. Es así que el lector se interna en la noche de este libro, que como el ritmo circadiano, tiene también su proceso, sus ciclos físicos y mentales.

En esos espacios de oscilación que son para del durmiente y el que sueña, la autora se interna “bajo el árbol guardián/en medio del calor/de la noche”[3] a sedimentar e interpretar lo que ha sido su vida. El relato da orden a la experiencia. Al contar, narrar, lustrar los anaqueles de la memoria, la identidad queda apercibida: la poeta se ha “pasado una vida adelgazando/hasta quedar resuelta/en un depósito de paz/fals”[4]. Sinceridad que nos deja rendidos.

Asistimos, pues, a un viaje fragmentado en las secciones “noche uno”, “noche dos” y “el horno”, en el que la noche es el lugar donde las verdades se fijan: la noche de los temores, los insomnios, los gatos que maúllan, los perros que ladran… Convengamos que algo se interna en el filo de la noche y es nuestro gemido más íntimo, señales que apenas podremos susurrar, sin sobresaltos o alaridos. El pensamiento y el hacer poético de Leyla Leyva son de una incalculable lucidez. En este sentido, la autora sabe que incluso en el sitio más agónico, incluso en las peores ruinas de nuestra existencia, hay que asumir el desastre con la misma virtud de un guerrero antiguo. Ella lo dice: “tengo mucha tolerancia a los desastres/ (…) después de daños sucesivos me rehago”.[5]

De esta forma, aun en lo más íntimo, lo más ajeno, hallamos fulgores semejantes. El horno (anticipado en el Exergo, en unos versos de la poeta canadiense Anne Carson), es el dolor, el mismo que, acaso cuece, moldea, quema, abras(z)a y trasforma toda la viv(d)encia.

David Le Breton, en una anécdota narrada en su libro Antropología del dolor[6], cuenta cómo a una parturienta de una tribu originaria de Benin, cuya idea del parto natural era con dolor, la epidural le había restado significación a la experiencia; la anestesia la había privado de esa “referenciaesencial” que, según él, asociaba al nacimiento con el dolor y restablecía por tanto una continuidad en su historia colectiva. Hay algo en mataremos al hijo que, como en el cuento de Le Breton, no puede sustraerse de la maternidad. La experiencia del dolor está incorporada desde que el parto llega a término para la madre y también para el que nace; traer al mundo es algo que desgarra y es a su vez una experiencia violenta, fracciona la historia en dos, el cuerpo en dos: el “yo” y “el otro” que siempre dependerá de mí o presidirá, si tiene angustias, mis angustias: “hijo que va a llorar que siempre va a llorar/madre que mientras dure hará lo mismo”[7].

“(…) para la autora, el único camino para salir del dolor, es atravesarlo”.

En cualquier caso, pareciera que el dolor va íntimamente ligado a la experiencia vital y no hay modo de vedarlo, sino integrarlo, hacerlo un gran maestro en tanto nos pone cara a cara con nosotros mismos y con nuestros límites. mataremos al hijo es también en la medida justa, una forma de homologarlo, validar aquello de que no hay tragedias sin golpe de suerte, ni mal sin bien, como tampoco hay bien sin mal. No obstante, Leyla Leyva nos lo presenta sin paroxismo. Lo mismo que un monje budista, para la autora, el único camino para salir del dolor, es atravesarlo. Hay unos versos que cierran esta hipótesis —una de las más agudas del cuaderno— en el poema “la caminata”:

(…)

también yo

he reiniciado el curso de aquello

que apagué mil veces

y he hecho lo necesario

y luego lo posible

y luego

me ha sobrevenido

muy tibio

ese imposible

sin que lo deseara con el alma

o abriera la boca

para hacer las cosas fáciles

o cambiara ni un gramo

el curso del dolor.[8]

Sacando lascas a todo “lo que hay”, el libro ahonda en tantas cosas: en el país; en la extensa geografía del “sí mismo”; en cada poema hay un cuerpo que se atestigua; una mujer que se atestigua en los duros finales y en los comienzos. Hay otro cuerpo que en un error fractal, un hijo, una hija (fe de erratas), pero la autora en todo caso en “cómo crepita la piel que arde” de lo que habla, es de la inmensa posibilidad que tienen el cuerpo y la mente de replegarse como un mar sin orillas.

“mataremos al hijo (…) viene a resolver (…) parte de esas preocupaciones e inquietudes filosóficas de la identidad y sus vínculos inherentes”.

Una interesante referencia a Judith Butler, filósofa neomaterialista y posestructuralista norteamericana que centra su debate en la relación mantenida con nosotros mismos, infiere esa performatividad del cuerpo (del género), de la que hablaba. Hay en este poema también un reclamo punzante: “olvido aparto despejo hago espacio pataleo/nunca voy a dejar de patalear/los hijos patalean a imagen de sus madres”[9], lo que traduce que una se materna a sí misma y a los otros de la forma que aprendió. O que, en lo profundo, en lo más hondo de cualquier camino milenario, y de cualquier desavenencia/ cansancio/ encono/ enojo/ agravio, la sangre siempre pesa más que el agua.

mataremos al hijo es un libro hermoso; un oscuro auto examen que viene a resolver para el lector parte de esas preocupaciones e inquietudes filosóficas de la identidad y sus vínculos inherentes: hay que dejarse arrastrar (cual río insondable), y volver y, de ser necesario, “repetir el viaje”[10]por los grandes absurdos del destino.

Notas:

[1] Ricoeur, P (2009). Educación y política: de la historia personal a la comunión de libertades. Prometeo

libros., p, 48.

[2] Leyva. L (2023). mataremos al hijo. Editorial Letras Cubanas.

[3] L. L. Ob. cit., p. 11.

[4] L. L. Ob. cit., p. 15.

[5] L. L. Ob. cit., p. 74.

[6] Le Breton. D. (1999). Antropología del dolor. Editorial Seix Barral., p 211.

[7] L. L. Ob. cit., p. 72.

[8] L. L. Ob. cit., p.p 29-30.

[9] L. L. Ob. cit., p. 74.

[10] L. L. Ob. cit., p. 76.