Rafael de Águila: “Un escritor que no asuma riesgos no es un escritor”

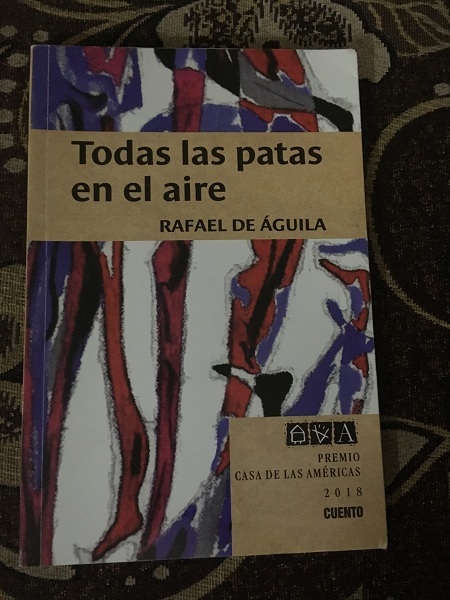

Era niña cuando mi madre llevaba a Rafael de Águila —quien ya había publicado sus dos primeros libros—, mis raros poemas, esos que casi todo niño escribe. Él los leía, elogiaba, enmendaba, sin dejar de escribir una nota para dialogar con la niña que entonces era. Han pasado algunos años y ya no los escribo, pero aquellos, los poemas un día leídos por él, me llevaron a graduarme de Literatura. Transcurridos también todos esos años, él ha coleccionado los premios literarios más importantes del país. Ha pasado el tiempo, y si bien hoy soy su muy acuciosa lectora, he de confesar que también soy su amiga y hasta atrevida correctora. Por eso, entrevistarlo a él, a Rafael de Águila, hacerlo después de intentar decodificar cada uno de sus libros, inventariar sus obsesiones y desbrozar sus temas, se me antoja regresar a aquellos días cuando, todavía muy lejos de los reconocimientos que hoy le han llegado, acaba de recibir el Premio Anual de la Crítica por su libro: Todas las patas en el aire, Premio Casa de las Américas 2018.

Muchos han sostenido que la creación literaria es un misterio, como lo es quizá la creación en todo el Arte. Los humanos, fisgones como somos, indagamos causas y desentrañamos orígenes. ¿Por qué escribes? O mejor, ¿cuál crees que fue el motor, el empujón iniciático que te llevó a escribir?

No voy a intentar acercarme a tu pregunta desde lo teórico, desde todos los que han intentado desentrañar el enigma. Voy a hacerlo desde lo personal, lo individual, intentando el humano fisgoneo, como bien dices. En los genes, pues ni señal de Literatura. No hay en mi árbol genealógico, hasta donde alcanzo a trepar en sus ramas, escritor alguno. Mi abuela materna intentó la pintura, la escultura, muy naif, sin estudio alguno y, por supuesto, solo para ella y los pocos que la rodeaban. Desde muy niño me apasionó leer, mi padre fue mi seguro y constante proveedor de libros. Falleció a mis 14 años, si a alguien debo agradecer, pues de seguro es a él. Devoré, antes de la adolescencia, casi todo Julio Verne, Emilio Salgari, Edgar Allan Poe, a los 8 o 9 años, después de leer Los náufragos del Liguria, comencé a escribir, en un cuaderno de dura tapa amarilla, Los náufragos del Victoria, recuerdo lo hacía cada tarde al llegar de la escuela. En 7mo grado un muy iracundo profesor hubo de echarme de su clase al descubrirme, despectivo ya entonces con las odiosas Matemáticas, leyendo un ejemplar de Las aventuras de Tom Sawyer. En la adolescencia se multiplicaron lecturas. Llegó la pasión por la historia, la filosofía, el cine, la sicología, las biografías, llegaron amigos con idénticos intereses, amigos que resultan —y han resultado siempre—, muy genésicos. Tendría unos 15 años cuando me descubrí —lo sé hoy— bosquejando el germen de lo que intentaba ser un cuento, suerte de ciencia ficción romántica, se entreveraban lo que Cortázar llama fantaciencia y la fantapasión que sentía hacía una chiquilla, algo cercana filialmente por demás, evento digno del Medioevo incestuoso.

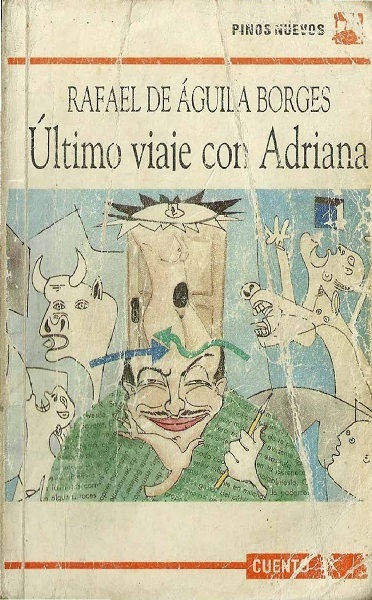

En ese contexto apareció una amiga, lo somos aún hoy, ella solía escribir de manera muy bella, aún lo hace, me animó, ese fue un peldaño indudable. Después, otra muchacha, ya a los 18 años, me llevó por vez primera a un taller literario en Centro Habana. Comencé a escribir poemas. Malos, muy coloquiales. A leer cada vez más narrativa. En la década del 80 del siglo pasado descubrí a Julio Cortázar, a Borges, a Faulkner, a Hemingway, y fue deslumbrante. Corrían los años del muy enfebrecido periodo especial, sería 1991 o 1992, había comenzado a escribir historias cortas y absurdas, muy locas. Un domingo acudieron a mi casa, invitados a almorzar —pescado jurel era el exiguo y apetitoso festín— mis amigos, los geniales poetas Juan Carlos Flores, tristemente fallecido, y Almelio Calderón. Nos sentamos en corro sobre el piso de mi pequeña sala, allí almorzamos, leímos, ellos sus alucinantes creaciones, yo mis pobrecillos poemuchos, en algún momento anuncié que había comenzado a escribir cuentos, ellos me conminaron a leerlos, lo hice, quedamos en silencio, eso hasta que Almelio Calderón, que hoy vive en España, dijera en su clásica y muy escindida dicción: “Raaaafa, looootuuuuuyo, miiii herma, no eeees la poepoepoesía, lo tuuuuuyo es el cueeeennnto”. Los cuentos que leí aquella tarde aparecieron años después en mi primer libro, premio Pinos Nuevos. Creo que esas, en rasgos muy de humano fisgón, desentrañador de causas y desambiguador de génesis, pueden ser lo que llamas, entreverando graciosamente el gracejo cubano y la teorizante metatranca, el “empujón iniciático”.

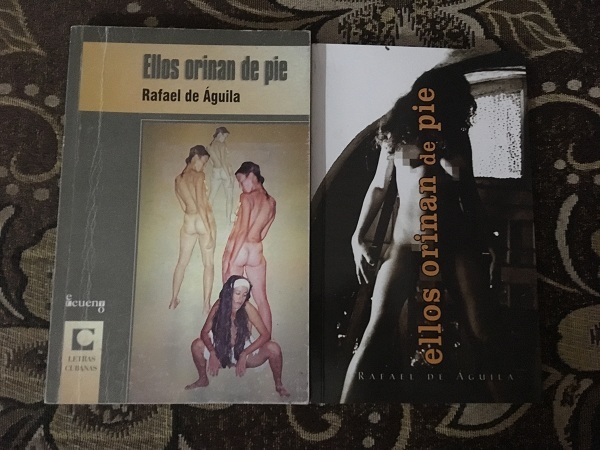

Tu primer libro fue premio Pinos Nuevos de 1997: Último viaje con Adriana. El Rafael de Águila de entonces se afanaba entre el absurdo y el minimalismo. En aquel volumen —muy elogiado—, se codeaban la (re)escritura de la historia, la filosofía, los mitos, la poesía, cierto afán parabolizante, no lejos del pastiche, y no poco de sacadura de lengua. Apenas ocho años después aparece: Ellos orinan de pie, y esas dos vertientes, absurdo y minimalismo, son ciento por ciento abandonadas. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Por qué? ¿Cuáles son las influencias en un libro y en otro?

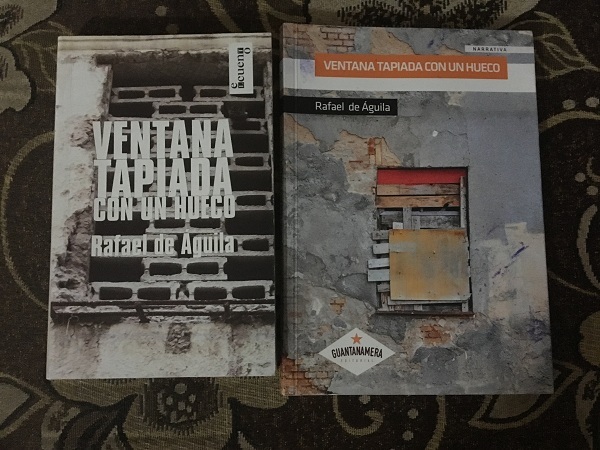

La historia más añeja, entre las que aparecen en ese primer libro, fue escrita en septiembre de 1990. Como, para mi asombro, te has tomado en serio el bucear en mis libros, diré —regalo para ti, por la enjundia de tu buceo— se trata de “Fragmentos del diario de un excavador”. Ese es mi cuento primero. Las influencias en ese libro, las temáticas, llegaban desde Cortázar, Kafka, Borges y Virgilio Piñera. Las estilísticas, creo vaticinar, llegaban, casi todas, desde Hemingway, entreverando al yanqui —cubano sato, como él mismo se calificara— con el cuarteto ya citado. Llegué al absurdo desde esa Trinidad, mas uno diría que, muy especialmente, desde Cortázar y desde mi muy amado Kafka. El estilo tiene causas menos confesables. Pero se trata de ti, y las voy a confesar. Por aquel entonces yo no sabía escribir. Así, con todas las letras. Tenía enormes dudas con respecto a reglas gramaticales, al léxico, a la sintaxis, desconocía las debidas exigencias de la redacción. Era, y soy, absolutamente autodidacta, ni siquiera cursé, como la mayoría, el fastuoso y muy genésico Taller del chino Heras, me sentía desnudo, en puridad muy inseguro. Ante ello eché mano al minimalismo, era una opción, un mecanismo de sana defensa, oraciones cortas, concisas, directas, cero divagaciones, obvié todo gerundio al desconocer cuándo resultaba correcto su empleo —aun hoy, por mera costumbre los eludo—, historias reducidas y oraciones cortas brindaban seguridad, refugio, confianza. Por aquel entonces vivía con una muchacha, brillante, poeta, conocedora estricta de cuanto maderamen exigiera la gramática. Ella fue, he de confesarlo, la correctora de mis primeros cuentos. Mas he ahí que, infortunio mediante, llega el mal espectro del divorcio, y llega precisamente mucho antes de la fecha en que decidiera conformar el libro. Hube de vérmelas con aquella revisión absolutamente solo. Y digámoslo claramente: no era capaz. Quizá incurrí, de manera natural, sensitiva, intuitiva, llena de dudas, sin conocimiento alguno, mutatis mutandis, desde luego, en aquello que se dice incurriera el editor Lish con respecto a los cuentos de Carver, y si bien Lish lo hizo de seguro armado de todo un privilegiado andamiaje, yo, deslastrado de todo, sin arma, andamiaje o privilegios, a solas con mi alma y solo en alma, podé y deseché todo cuanto podía hacerme sentir inseguro, o alcanzara a generarme dudas, que era mucho. Esa es la explicación, ese es el desambiguar, temático y estilístico, de aquel libro. Después trascurren, como bien dices, ocho años, años que dediqué, también he de confesarlo, sencillamente a estudiar, a tener un andamiaje, a lograr las armas para intentar desterrar la inseguridad —en alguna medida aún me acompaña—, me afané con manuales de redacción, narratología, hasta latín, recuerdo un Manual de Redacción de la autoría de Martín Vivaldi —era como un tesoro—, me dispuse a leer a los más grandes, no desde el placer de lo que contaban, sino desde la exigencia de aprehender y aprender cómo lo contaban. Leí también muchísimo, casi todo, de lo que se publicaba entonces en Cuba, tomándole el pulso literario al país narrado, por aquel entonces eran los novísimos, huelga decir que me tracé como plan abandonar el absurdo —algo infructuoso—, aún hoy regreso a esas tierras como regresa el hijo pródigo: este año ha publicado Letras Cubanas la versión cubana de Ventana tapiada con un hueco, antes publicado en España bajo el sello de Guantanamera.

de Ventana tapiada con un hueco.

Cuentos otra vez cortos y absurdos, suerte de regreso a los orígenes, y me esforcé en arrimar la barcaza al realismo, abordar Cuba no desde el absurdo real, sino desde la realidad ficcional, no menos absurda en ocasiones, y así, con lo mínimo imprescindible en el morral, aventurarme en el cuento de largo aliento, no minimalista. Ahí llega Ellos orinan de pie, primer intento, recuerdo haberlo enviado al premio Alejo Carpentier en el 2004, el jurado recomendó publicarlo, publicación que agradeceré siempre a la Editorial Letras Cubanas y al Instituto Cubano del Libro.

Yo diría que aún hay mucho, estilísticamente, de Borges, de Hemingway, de Cortázar, quizá de Faulkner y de Kafka en ese libro. Y aún me sentía entonces, eso es indudable, bastante inseguro.

Todo autor está obsedido —para usar una palabra que te agrada— por fantasmas, temas que lo encierran y lo angustian. Me has dicho que fue el poeta francés René Char quien sostuvo que un autor siempre gira alrededor del mismo pozo. Puede que sean diferentes el balde, la manera de usar el brocal, de lanzar el balde o la manera de extraer el agua. En Último viaje con Adriana asoma el tema bélico, en “Una noche” —pequeña pieza de lujo—; más tarde, en Ellos orinan de pie, son dos las apariciones de ese tema, “Cayo Cangrejo” y “Viento del Sur”; y en el 2010, con Del otro lado, Premio Alejo Carpentier de ese año, llega esa otra pieza de mayor empaque —de la que existe además un teleplay fabuloso que proyectó la televisión cubana— Wagner y los cabrones. ¿Por qué el tema bélico? ¿Por qué esas tramas desaparecen en Todas las patas en el aire?

Pues, exactamente, no lo sé. “Una noche” resulta un cuento en el que se espera la arremetida de un enemigo que nunca arremete. “Cayo Cangrejo” es —espero no romper con ello algún secreto militar—, mi versión literaturizada, puede que hasta lo irreconocible, de un hecho real, que me refiriera un gran amigo que lo vivió. “Viento del Sur” y “Wagner y los cabrones”, recrean la fantasía, sin dudas aterradora, de un ataque a La Habana de nuestros días. Quizá un autor no alcance a discernir cómo, desde qué sitios, guiados por qué huracanados vientos, lleguen los temas, son ellos, los temas, quienes disponen del autor y no el autor quien dispone de los temas. Parece místico, pero no lo es. Así como uno desconoce los vericuetos que le llevan a admirar la belleza de chicas delgadas o esos otros que le hacen rechazar rotundamente el tamal en cazuela, pues así sucede en el caso de los temas. Filias y fobias. Ellas están ahí, uno no alcanza la mayoría de las veces a desambiguar sus causas.

No existen elementos biográficos que a tales tramas me empujen, felicidad o desdicha mediante jamás he estado en combate. Jamás en situaciones donde lo bélico se imponga. Nunca he sido siquiera militar. Salvo mi abuelo paterno, coronel del Ejército Libertador en la Guerra de 1895, no han existido militares en mi familia. Pero todo cubano ha vivido la amenaza de invasiones en las últimas seis décadas. Tenía apenas siete meses de nacido, corría octubre de 1962 y mi padre, movilizado para defender entonces la patria, como la mayoría de los cubanos, solía, los escasos días en los que alcanzaba a dormir en casa, cargarme y besarme la frente, eso a modo de buenas noches, sin saber, me lo refirió después muchas veces, si habría amanecer al siguiente día. Desde adolescente amé los filmes de guerra, la historia de batallas, la biografía de grandes estrategas. Llegué a saber de memoria lo ocurrido en batallas como el Saco de Falaise, posterior al desembarco aliado en junio de 1944 en Normandía, o las acaecidas en el frente ruso, como Kursk, Moscú o Stalingrado. U otras, de la antigüedad, como Zama, Farsalia, Salamina, Accio. Hoy me seducen las mejores series de tema bélico. Las guerras, esos desastrosos eventos en los que ciertos humanos se afanan bestialmente por aniquilar a otros, resultan temas de gran impacto dramático, ético, épico, quizá ello me resulte literaturizable. Confieso no haberme hecho antes tu pregunta. Prometo pensar en ello. En cuanto a lo que ha motivado que tales tramas desaparezcan de mi último libro publicado —desaparición que se extiende al libro inédito recién concluido— reincido en idéntica respuesta: no lo sé. Quizá sea la primera ocasión en la que carezco de respuesta en una entrevista. Y pido disculpas por eso.

En algunas ocasiones te he escuchado explicar esa teoría que, digamos, guía toda tu literatura, es tu brújula, acerca de la prevalencia de lo que llamas el cómo narro frente al qué narro. Pese a ello, sabes que tengo enconadas reservas en cuanto a eso. La mayoría coincide en que la Literatura llega desde ese cincuenta por ciento que conforma el tema, la materia narrada, y ese otro cincuenta por ciento que puede denominarse —a falta de palabra más exacta—, estilo. ¿Cuál crees tú sea la mixtura o proporción exacta?

A la mayoría, como dices, le asiste la razón. Al menos en teoría, estandarizada y convencional. Mas, veamos. Conocemos los temas de las grandes obras literarias, Shakespeare, por ejemplo, tomemos la harto conocida Romeo y Julieta. Dado que dominamos el tema, y se parte del supuesto de que el tema es la Literatura, intentemos reescribir Romeo y Julieta. Intentemos que nuestra versión resulte superior a la escrita por sir William. Imposible, ¿cierto? Es, sin embargo, el mismo tema. Mas no es —para decirlo con esa palabra nada exacta— el mismo estilo, no es la misma fuerza, en la mano, en la mente, la misma sintaxis, no es el mismo maremágnum de palabras, el mismo modus operandi en cuanto a la manera de organizar las palabras, ni siquiera las mismas palabras. Es, pudiéramos decir, el mismo odre, pero muy diferente el vino. O viceversa. Que las viceversas importan. Los cubanos solemos detenernos en las esquinas, grupos de amigos, a hacer cuentos. Algunas son muy buenas historias. Asombrosas. Muy raras. Fantasiosas. Tremebundas. Mas esos cuentos de esquina no se toman por Literatura. La causa está en que la Literatura urge escribirla ¡y urge escribirla bien! No se es un contador de historias, no, se es un escribidor de historias. Si se fuera lo primero muchos contadores de esquina serían premios Nobel. A menudo algún joven que comienza a escribir se acerca y nos dice que ha escrito un cuento, para aseverar que su historia es buena se empeña en descubrirnos la trama. Comúnmente digo: la trama de tu cuento nada me dice, lo importante resulta cómo está escrito tu cuento, y es que aun cuando la trama sea la menos imaginable y la más imaginativa, si la historia está mal escrita… no será literatura. El estilo hace a la Literatura. Ese es un hábito que definitivamente hace al monje. Lo que se sea capaz de forjar con el puñado de letras del reducido alfabeto que empleamos todos hace o no al escritor, hace o no a la Literatura. Esa es la grandeza del escritor: hacer, con esas pocas letras de dominio público, lo que la mayoría de ese público no es capaz de hacer. Algo así dijo Sábato. Y esa es la grandeza de la Literatura. Desde luego, si se exhibe un tema de lujo y se expone con estilo de similar donaire, pues se estará ante una gran obra. Y si ello deviene regularidad, ante un gran escritor. Se tienen autores —y obras— cuya enorme fuerza reside en el qué narro, en la trama, en lo contado, autores que son grandes fabuladores, pongamos por caso a Roberto Bolaño, ahí están 2666 o Los detectives salvajes, una orgía del contar, y autores cuya fuerza reside en el cómo narro, en el estilo, menos en la materia narrada, pongamos por caso a José Lezama Lima, ahí está Paradiso. Julio Cortázar y su nunca fenecida Rayuela. He citado casos extremos, desde luego. Mi amigo Rafael Grillo asomaría la cabeza para gritar: “Lo Cortázar no quita lo Bolaño”. Existen obras cuyos temas, profundamente baladíes, son aupadas a lo más alto por el genio estilístico de sus autores. Ello me ha llevado a sostener que debe privilegiarse el cómo narro. Ahmel Echevarría me ha enviado recientemente un texto de Rodrigo Fresán, una entrevista creo, ahí el argentino sostiene algo similar. El otro extremo resulta aquellas narraciones de estilo soberbio y alud de palabras que nada narran. Y eso, urge decirlo, tampoco es Literatura. Así pues, quizá resulte provechoso respetar ese canon, ese del cincuenta por ciento, y que cada autor, atendiendo a sus humanos derroteros, elija si privilegia el qué, el cómo o el seguro equilibrio de esa dualidad en sus obras.

Una vez te escuché decir que tu amigo, el narrador Ahmel Echevarría a quien acabas de mencionar, refiere que cada nuevo libro llegaba —al decir del mexicano Carlos Fuentes— a partir de un “cambio de piel”. Cada nuevo empeño es una suerte de renovación, de recambio, de nuevos caminos. Es evidente que el Rafael de Último viaje con Adriana no es el que llega ocho años después con Ellos orinan de pie, ni en lo temático ni en lo estilístico. Innegable que, cinco años más tarde, Del otro lado va a ser diferente al anterior, especialmente en lo que al estilo se refiere, eso que llamas el cómo narro. Ocho años más tarde llega Todas las patas en el aire, que, desde mi punto de vista, puede marcar cierta mayoría de edad en ese cómo narro que te exiges. Todo eso pese al remake de ciertas obsesiones, los pozos revisitados de los que hablara René Char. ¿Crees que un autor necesite —imperiosamente— mudar de piel en cada libro? ¿Ser para, de continuo, una vez y otra, dejar de ser y ser otro? ¿No entraña eso un enorme riesgo? ¿Todos los grandes autores no tienen precisamente un estilo que los distingue?

Premio Anual Nacional de la Crítica Literaria. Fondo Editorial Casa de las Américas.

Vivir es un riesgo. Amar es un riesgo. Escribir, sin dudas, tiene sus riesgos. Un buque puede echar el ancla, quedar al pairo y de ello le llegarán ciertos riesgos. O preferirá levar anclas, bogar, y de seguro asumirá otros riesgos. Tal vez el vacío esté exento de riesgo, ahí está la materia oscura, eso que la ciencia todavía no logra definir, para tal vez negarlo. Un autor crece en el tiempo, como lo hace un atleta que supera marcas, un cirujano que cada vez sea mejor en el quirófano, un arquitecto que construya edificios más bellos, o un actor que nos regala mejores actuaciones. Vivir es crecer, ser mejores, renovarse. Alguien me dijo una vez que la palabra “revolución” llegaba desde el latín res novae. Cosa nueva. Pues eso debe ser un autor, una revolución, perpetua —nada en común con la Revolución Permanente de Trotsky—, cada obra una res novae. O debe serlo. Toda actividad humana, incluso la vida misma, exige subir una cuesta, pendiente que involucra dotes, esfuerzo, voluntad, sacrificio, definición de miras, eso para arribar a una meseta, tope que encarna el dominio de las humanas facultades, las individuales, esas de las que cada uno tiene provisión, esas que a un tiempo suponen logros y establecen límites —como dijera el gran José Raúl Capablanca— y todo ello para que más tarde se asuma con la debida entereza el natural declive. En el 2010, con Del otro lado, me hice con las primicias, con el deseo de hallar una personal manera de enfrentar la Literatura. Primicias. Y ni siquiera tengo eso por seguro. Mayoría de edad, dices. En Literatura, me temo, ello no existe. La vida de un autor, hasta su muerte, hasta su última obra, es luchar por alcanzar esa elusiva mayoría de edad. Solo existe el esfuerzo. Continuo.

En Todas las patas en el aire proseguí empeñado en la búsqueda, inalcanzable, de esa quimérica mayoría de edad, la insistencia en hallar mi voz, mi registro —si resulta que alguna voz y algún registro tengo—, otra vuelta de tuerca, ignoro si en el sentido correcto, otro desear ir más profundo, y deseo no asegura de facto logro, deseo, repito, de hallar cierta personal —y ratifico: elusiva— manera de enfrentar la Literatura, cada autor posee o debe poseer una. La verdad resulta que cada autor, y ello deviene casi un dogma, se exige ser mejor en cada nuevo empeño, deja la piel, y hasta los riñones, en función de que ese nuevo libro supere al anterior. Ello no impide exhiba un estilo que lo delate.

Me seduce en tu pregunta esa frase: “ser para, de continuo, una vez y otra, dejar de ser y ser otro”. Tiene aire gatopardiano e, implícita, su negación; aire de mismo río bajo el puente y, latente, lo opuesto. El García Márquez de Ojos de perro azul no es el mismo de Cien años de soledad. El Saramago de Manual de pintura y caligrafía no es el mismo de Ensayo sobre la ceguera. El Joyce de Retrato del artista adolescente no es el Joyce de Ulises. No eres tú, por ejemplo, la misma niña que conocí hace 15 años, esta entrevista lo prueba. Una amiga, escritora que admiro, sostiene que deben evitarse los sitios de confort. La Literatura no es un sitio de confort. Es llaga y no bálsamo. O quizá es esa dualidad: llaga que procura bálsamo. U, otra vez, la viceversa. Los cómodos no escriben. De ahí que no sea yo precisamente un escritor prolífico: soy algo cómodo. Vago. En cada nueva obra debe uno dejar todavía más la piel, hacer más pobre tripa del corazón, ascender o intentar hacerlo, exigirse el cielo y todavía más, y si ello demanda ese cambio de piel que se exige mi amigo Ahmel Echevarría, pues asumamos el riesgo. Un buque que no asume riesgos no es un buque, un escritor que no asuma riesgos no es un escritor.

Entre tus fantasmas, hay cuatro que te presionan y no te dejan: Cuba, el sexo, la mujer y la música. Vayamos al primero. Si bien en 1997, en el libro inicial, es evidente cierto afán deslocalizador y universalizante, afán que pretende huir de todo localismo, es también indudable que Cuba y sus avatares están ahí. En el volumen del 2005 estos asoman en dos piezas: “Lola´s Time”, recreación de uno de los mitos más cubanos, ese asesinato del personaje a las 3:00 p.m., y “El duelo”, que ficcionaliza un episodio enmarcado en nuestras guerras de independencia. En el 2010 Cuba —y su devenir— regresan en un cuento que confiere título al libro: Del otro lado. Todo ello para que en el 2018 asome Todas las patas en el aire, un texto que pretende relatar toda la historia patria. Un libro y otro y Cuba se te agiganta, se te abalanza cada vez más.

Soy, antes de escritor, cubano. Soy cubano, luego existo, pudiera decirse, parafraseando al viejo Descartes. Sobre este suelo nací, sobre esta tierra he vivido —salvo muy breves retazos de tiempo—, su aire he respirado y respiro, sus células llevo dentro. Sus pesares me pesan y sus gritos me hacen gritar. Creo ello puede ser dicho por cada uno de los escritores cubanos. Los respetados fallecidos y los no menos respetados hoy respirantes. Me disculpo, porque es un lugar común, pero existen lugares comunes no desdeñables y este, en grado sumo, lo es. Tienes razón en cuanto dices: Cuba se me agiganta y se me abalanza, y lo hace cada vez más. Rogaría a Dios, si en Él creyera, para que Cuba nunca se me aleje ni se me empequeñezca. Por esta vez, nuevas disculpas mediante, voy a permitir que el cuerpo rotundo de tu pregunta sea mayor que el órgano exiguo de mi respuesta.

La literatura cubana, desde la década de los 90 del siglo XX, está llena de sexo. En alguna entrevista tú mismo lo has dicho. Más allá de esa mística según la cual el cubano es un ser hipersexual, en muchos de esos libros el romance, de una forma u otra, puede llegar a exhibirse con pelos y señales de manera nada simple. En todos tus libros es muy evidente la materia sexuada. En 1997 se tiene un texto absolutamente voyeur: “Mirar a Mónica”. En el 2005 llegan tres historias: “Ellos orinan de pie”, “Yahirí: sus tarifas” y la precursora “Una brizna de tiempo” —a la que volveremos—; eso para que en el premio Alejo Carpentier del 2010 lo sexuado llene casi todo el libro. Una vez leída la última entrega: Todas las patas en el aire, se está ante idéntica y sexuada reincidencia. Sin embargo, se vislumbra un sexo otro, diferente a esos, a esas otras pieles y a esos otros orgasmos presentes en la literatura cubana. Se diría que se trata de un sexo —y me disculpo si ello te parece cursi o peyorativo—, tierno, dulce, menos falovulvar, menos soma y más espíritu, amansado por lo que me arriesgo a llamar —la frase te la escuché hace un tiempo— “el amansamiento del romance”.

La literatura se escribe con la misma sustancia de la que están hechos nuestros sueños. La frase llega desde la paráfrasis de una cita de William Shakespeare, advierto es la segunda ocasión en la que nombro al bardo inglés. Que sea ello homenaje a Harold Bloom, que recién ha fallecido. Parte de esa sustancia conformada por nuestros sueños, la misma que conforma la vida, parte significativa, trascendente, erizante, que imanta y signa y ciñe la vida misma, que deviene uno de sus centros, la constituye el sexo. El deseo. El amor. Ni el deseo es peyorativo ni el amor grandilocuente. Somos seres sexuales. Deseantes. Los cubanos, los kenianos, los australianos, todos. Seres incompletos y parciales que buscan completitud y totalidad en la otredad, en esa cúpula que es la cópula, en esa cópula cúpula que es el beso —alabado en el Zohar como el aliento de Dios—, en el comulgar de bocas, de pieles, de almas, de entrepiernas, de lágrimas, de sentires y saberes diferentes, el sexo, precisamente el sexo, puede que sea quizá la vía más excelsa —y tal vez la más engañosa— para salir de nuestra piel y de nuestra alma, esa necesidad, muy humana, de comulgar con otros. No debes disculparte: soy un romántico. Creo en lo ternural más que en lo vulvar. En el romance. Soy un sentimental que elude la mera pornografía. Evito haceres de cuerpos sin alma. Y ni siquiera resulta que la eluda o los evite, no es el autor quien halla sus temas, son los temas quienes hallan al autor. Cierta vez pregunté, en privado, a mi amigo Emerio Medina, a quien mucho admiro, por qué en sus cuentos no alcanzaba a hallar himeneo alguno. Ojalá quienes se afanen con mis cuentos adviertan lo que ahora tú. Eso de que el sexo en mis libros es un sexo otro. Eso de que asumo el sexo amansado desde el romance, sí, has dicho bien, amansado, se trata de eso, de un amansamiento, un amansamiento que no debilita ni demerita, un amansamiento que energiza, agiganta, fecunda, enfebrece, un romance que deviene bestial, sí, bestial y a un tiempo humano, agresivo y a un tiempo manso —sagrada es la dualidad—, falo y vulva y un lacito rosado —sagrada la trinidad—, un sexo romance agresivamente manso —sagrado ahora el cuarteto—, aun cuando llegue desde una prostituta, aun así, porque el romance bulle en el hecho, no en los practicantes, sexo ternurante y ternurado, que mueve y remueve, que alza y hunde, que salva y pierde, que hace reír y, muy a nuestro pesar, lo sabes, llorar.

Seré directa: ¿Por qué la mujer en tu literatura? ¿La Mujer como Personaje, así, con mayúsculas, Mujer Personaje por excelencia? ¿Y por qué la música como especie de escenografía acústica en muchas de tus historias ―Vivaldi, Mozart, Wagner―, incluso como estructura del libro, como sucede con la forma sonata en Del otro lado?

La mujer es el centro mismo de mis libros, como es el centro mismo de la vida. Existimos por ella y desde ella. Muchas veces el personaje central de mis cuentos, el narrador, es mujer. Y si lo es un hombre, pues la mujer —porque siempre hay una mujer— es lo que en sicología social se denomina la “eminencia gris”. Mis personajes más inteligentes, seductores, enaltecedores, fuertes, valientes, raros y enigmáticos son mujeres. Habías dicho que la literatura y el arte eran un misterio. Mayor misterio es la mujer. Es mi personaje por excelencia, mi personaje fetiche. Ya lo dijo Goethe en Fausto, “lo eterno femenino nos empuja hacia lo alto”. No me atrevo a contradecir al genio alemán, mas… me temo que una mujer puede empujar hacia cualquier sitio. Vaya manera la tuya de preguntar, por racimos, llega el turno a la música. Pues, sencillo: adoro la música. No pocas veces en mis textos el ambiente, eso que rodea físicamente desde la ficcionalidad lo narrado, deviene personaje, cobra vida, observa, está ahí, compartiendo, mirando, sufriendo y hasta entrometiéndose en la historia, para emplear una palabra tuya, es un entorno metiche, de tal suerte sucede, por ejemplo, con el tiempo, la lluvia, el sol, el viento, el polvo, entes inanimados, suerte de naturalezas muertas que en el frame de lo narrado cobran vida y que, presumo, tienen la misión de sostener la narración, dotarla de puntos de apoyo, de arquitrabes, concederle ritmo, coloratura y armonía, para emplear, muy a propósito, denominaciones musicales. Quizá eso alcance a responder tu muy metiche pregunta.

Antes había llamado precursora a esa pieza que aparece y abre Del otro lado: “Una brizna de tiempo”. En ese texto haces uso por vez primera de dos planos narrativos, temporalmente escindidos, dos historias corren paralelas, una al encuentro de la otra, desde el siglo sexto a.n.e. griego hasta la Cuba de nuestros días. Esa estructura, con esos múltiples planos narrativos, la empleaste siete años después en “Viento del Neva”, Premio Julio Cortázar 2017, y en varias de las historias que aparecen en Todas las patas en el aire, concretamente en “Pequeña tierra sin Dios”, “La quinta estación” y “País al mediodía”. En cierta ocasión cierto miembro de un jurado te comentó que así no se escribían cuentos en el siglo XXI. ¿Por qué la multiplicidad de planos narrativos?

Ufff, prosiguen los por qué, jaja. En puridad esta no es una entrevista, es una sucesión de porqués. No tenía yo clara la primera ocasión en la que incurrí en lo que llamas multiplicidad de planos narrativos. Te agradezco. Es muy seductor abordar una historia como se aborda el panorama desde un panóptico. Una mirada total, los 360 grados, todos los seres, los tiempos, los espacios, los sonidos, los pensamientos, los hechos. Tomar lo individual para concebir la sumatoria. Desde el prisma lograrlo todo. Un caleidoscopio. Desde el recodo, el universo. Mirar desde una suerte de Aleph borgeano. Como lo hiciera, por ejemplo, el Faulkner de esa novela genial que es Mientras agonizo. O, salvando las distancias, el John Dickson Carr de Los espejuelos oscuros. Mirarlo todo quizá para no ver nada. Ganar hechos para perderse en esos hechos. Clarificar para embrollarse. La respuesta sencilla y diáfana tal vez sea que esa técnica me sedujo. Y uno debe de estar alerta frente a las seducciones. Resistirse. Toda seducción aceptada quizá no sea más que un sitio de confort. Tales estructuras ya no son empleadas en mi libro inédito. Por otra parte, quizá no deba uno conceder entrevistas a los amigos. Te referí lo que en aquella ocasión me escribiera, chat de Facebook mediante, un jurado. Leí aquello y le agradecí. Era su opinión. Muy respetable, desde luego. Un año después aquellas mismas historias me llevaban a Casa de las Américas. Son humanos los jurados. Unos y otros. Los que gratifican y los que no. Yerran. Tienen filias y fobias. Quizá le asista la razón a quien escribiera aquel juicio en el chat de Facebook y no a quienes hicieron prevalecer mi libro. Nadie lo sabe.

En poco más de un año tienes ya un nuevo libro de cuentos inédito. Con una de esas historias acabas de ganar, por unanimidad, el premio español Tierra de Monegros. ¿Puede esperarse un “cambio de piel” en ese nuevo libro?

Pues, vaya Dios a saber. Solo me he tomado de las tripas, una vez más, —puede que con mayor desenfreno— para intentar hacer corazón. Si lo he logrado, no lo sé. Con respecto a premios… era mi condición no aludieras a ellos, por consiguiente, los ignoraré en mis respuestas. Nunca había logrado un nuevo libro en tan corto tiempo. Creo es un mejor libro. Creo. Pero un autor siempre puede engañarse.

Ahora, aún más directa. Te conozco desde niña, pero me gustaría saber… ¿quién demonios es Rafael de Águila?

Un ser que se empeña mucho más en ser un hombre bueno que un buen escritor. Un escritor cubano, de los tantos. Un hombre que trata de ser buen padre, buen esposo, buen amigo. Trata.

Quizá lo primero lo he logrado. Un tipo al que le hubiera fascinado ser politólogo, Gran Maestro de ajedrez, cosmonauta, explorador de la Antártida, bailarín de ballet, corredor de Fórmula 1 o novio de Marilyn Monroe, y solo es el insuficiente mortal que ha logrado ser. Para ti, te juro, para ti desearía ser, siempre, aquel que 15 años antes garabateaba ciertas notas, las un día escritas a propósito de tus poemas, esos que, orgullosa, me solía traer tu madre.

Gracias. Me has sorprendido: ha sido una muy buena entrevista.

Nota de la entrevistadora

Para responder el cuestionario, Rafael de Águila solo puso una condición: ¿Cuál?, pregunté, vía telefónica. “Que no preguntes sobre los premios”. Hice silencio antes de dejar libre otra pregunta: ¿Por qué? Primero fue una palabrota, muy cubana, no publicable, después la respuesta: “Porque los premios no significan nada”. Cumplí con su condición. Y cumplí… porque esta nota, “en puridad” —como le gusta decir a él— no es ya la entrevista. Es solo el comentario de lo que la antecedió, y hasta ahí no llegaba mi obligación.