Quo vadis: música cubana hoy. Algunos apuntes

El mundo ha cambiado. En menos de treinta años nos hemos enfrentado a por lo menos cinco revoluciones industriales. Tomemos la música como ejemplo para ilustrar estos apuntes. Fijemos el comienzo de estos cambios en el mismo instante en que se decretó la muerte —al menos temporal— del disco de vinilo y su sustitución por el disco compacto (el CD) y como punto de cierre —nuevamente de forma temporal— la entrada de la Inteligencia Artificial (IA) como sucedáneo de la creación musical.

Vivimos en un mundo digital. Somo espiados, amados, aconsejados y dirigidos por un sujeto llamado “algoritmo” que vive en un dulce concubinato con esa señora llamada “metadata” y cuyo árbol genealógico comienza con un sujeto llamado MIDI, que no fue más que un eufemismo para identificar el advenimiento del mundo digital que desde mediados de los años ochenta del pasado siglo se insertó en la vida de los músicos e invadió todos los espacios de la creación.

Ellos han sustituido, según el parecer de muchos, los mitos que durante cerca de cien años definieron la industria de la música. Esa industria que comenzó con el gramófono de Thomas Edison (que no se olvide que fue la caja de música el primer intento de reproducir mecánicamente la música, aunque de forma primitiva) y aquellos primeros discos.

“En menos de treinta años nos hemos enfrentado a por lo menos cinco revoluciones industriales”.

El algoritmo, de alguna manera, ha redefinido la comunicación radial; y lo mismo ha hecho con la televisión pública y la privada. Y qué decir de los periódicos y revistas. Hoy se habla de democracia en la comunicación y esa democratización no es más que una justificación para dar espacio a nuevos dogmas e ideas descabelladas o a que estemos expuestos a una creación musical donde lo mediocre, lo fatuo y aquello que alguna vez fue velado se convierta hoy en norma. Una norma que se aplaude por aquellos que defienden y esgrimen el sacrosanto derecho a “hacer la música de estos tiempos con sus verdades y su lenguaje”; o lo que otros suelen llamar “la música del hombre de hoy”.

Sin embargo; hay otra norma dentro de esa democratización que ha impuesto el algoritmo. Es aquella que pondera un mínimo de sentido común. Solo que son mayoría.

El cambio de paradigma en la industria de la música tuvo sus comienzos una vez que se individualizó su consumo con el surgimiento primero del reproductor de casetes personales, que después fuera sustituido por el reproductor de disco y que este fuera sepultado por el iPad y al que los teléfonos inteligentes (iPhone y familia) dieran la estocada final muy al estilo de un capítulo de Los tres mosqueteros.

Hay mucho más en esta historia. Está el asunto de la grabación y la creación de la música.

El asunto de escribir, de crear música, es bastante complicado. Se necesita dominar ciertas materias fundamentales como son el solfeo y la armonía; aunque eso es solamente una parte importante del arroz con pollo. Hay, esto es importante, que conocer y dominar todas las familias de instrumentos y “sus voces”, su lenguaje que es de por sí bastante particular. Con esos conocimientos llega después el momento de sentir, de escuchar internamente la melodía que se piensa, se sueña o que por obra y gracia de cierta acción divina llega (o baja según la percepción religiosa o filosófica del creador) y que responde al nombre de inspiración.

Entonces llegaba el momento de tomar extensas hojas de papel pautado y comenzar a escribir las notas y a tararearlas y sobre la marcha hacer todas las correcciones hasta que fuera perfecta, al menos en apariencias. Después se convocaba a la orquesta, o el formato pensado, y comenzaban los ensayos; tandas en que se repite una y otra vez cada nota, cada pasaje, cada tema hasta que sonara perfecto y en ese proceso se enriquecía la obra.

Después se entraba al estudio —pensemos en el siglo XX— y todos a una se grababa la obra y por un arte de magia de corta y pega se llegaba al resultado final, que no siempre era perfecto, pero lograba alegrar a casi todos menos a los críticos y diletantes que siempre encontraban un roto o un descocido. Pero sin críticos qué sería de la música y de las artes en general. Incluso, de la misma sociedad.

En caso de que fuera una obra cantada, el intérprete hacía por días reposo de voz para lograr el mejor efecto en la grabación; aún así siempre quedaba cierta imperfección que era signo distintivo del amor puesto en el trabajo. A fin de cuentas, lo perfecto no siempre es compatible con la humano, aunque toda obra humana es perfectible.

Así fue hasta que un día el camarada algoritmo todo lo cambió.

Primero fueron los sintetizadores y aquello de los timbres y la reproducción de instrumentos, que sonaban perfectos, o al menos eso parecía. Entonces se ampliaron las posibilidades, algo válido y necesario. Se abrían nuevos horizontes, la música era más rica y todo indicaba que el límite era el cielo.

Después tocó el turno a los soportes de grabación y a la forma de grabar. Ya no era necesario tener una gran cantidad de músicos en un estudio. Un solo ejecutante de X familia de instrumentos era capaz de hacer el trabajo del resto de los afines. Eso se llama eficiencia.

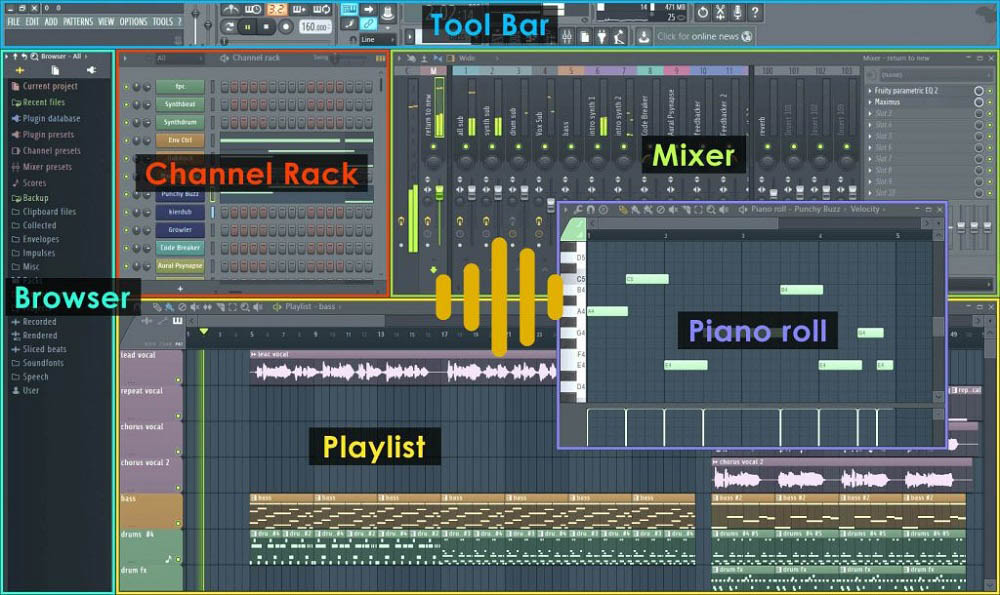

Y con los soportes de grabación llegaron los programas para escribir música y escucharla en tiempo real. Se decretó prácticamente la muerte del papel pautado. Y, aunque no se extinguió, se redujo su rol en este asunto; ya no eran necesarios ni la gran carpeta de partituras ni la figura del copista. Todo se reducía a tener una impresora. Más eficiencia aún, menos costos de producción.

La tecnología fue más allá e inventaron el corrector de voz — auto tune—y los paquetes de software capaces de sustituir a los instrumentistas per se, de corregir las notas mal ejecutadas e incluso de modificar la ejecución. ¡Qué viva la tecnología!

Y por último renunciar a la existencia de aquellos grandes estudios donde se confraternizaba y se fomentaban las leyendas que alimentan la historiografía musical. Todo se reducía a una habitación de 4 x 4 metros, insonorizada, con pocos micrófonos atados a una computadora que resuelve en tiempo real cada contratiempo.

La música cubana no estuvo ni está ajena a estos acontecimientos, incluso muchos de los músicos aman el algoritmo como una forma de crear y de actuar. Sin embargo; el algoritmo no lo es todo; sobre todo cuando falta el elemento fundamental: el chequendengue, el corazón, la bomba. Sin esos ingredientes, aplica aquella frase del don Ignacio Piñeiro “Esas no son cubanas.”

Ahora bien; ante la realidad de los tiempos es justo preguntarse: ¿Hacia dónde va la música cubana?