Para una definición de Dora

20/4/2016

Querida Dora:

Tal vez no debiera dirigirme a ti, sino a los numerosos amigos que en estos días se reúnen para homenajearte, para decirte una vez más cuánto te quisieron, para agradecerte tantos momentos hermosos en sus vidas que tú les proporcionaste (y lo sigues haciendo) con tu espléndida obra.

Fue el fructífero diálogo de una maestra con su alumno, de una madre con su hijo que hoy, ya comenzado el nuevo siglo, no sabe qué palabra emplear, qué calificativo escoger, para expresar “tu definición mejor”.Pero sucede que como me han ofrecido la oportunidad de hablar de ti nuevamente, y como para mí siempre resultó un premio estar a tu lado, aunque sea como esta vez, solo con el corazón, vuelvo a aprovechar la ocasión que me brinda la generosidad de los amigos de La Jiribilla, para reanudar el diálogo que a lo largo de casi 40 años mantuve contigo, mi imprescindible Dora. Fue el fructífero diálogo de una maestra con su alumno, de una madre con su hijo que hoy, ya comenzado el nuevo siglo, no sabe qué palabra emplear, qué calificativo escoger, para expresar “tu definición mejor”.

Siempre que como ahora estoy a tu lado, más que evocar las excelencias de un libro tuyo, los inalterables valores de un cuento, un poema, o un texto para niños, me asaltan los recuerdos, porque los recuerdos son como los ficheros que se conservan en el disco duro de la memoria, y en esos recuerdos están las huellas que cada ser humano va dejando en nosotros: una imagen, a veces el susurro de una voz, una palabra perdida en los caminos de la página escrita. Esas huellas son nuestro tesoro particular.

Foto: Cortesía de Enrique Pérez Díaz

He hablado en otras ocasiones de esas huellas, y siempre tendré que volver a ellas, porque son de las que no se borran: forman parte de mi propia vida, de mis más vitales experiencias humanas y de las experiencias formadoras de mi generación. Porque ¿qué hacías tú en abril de 1961, en el centro mismo de la historia, en aquel aire cargado de amenazas, enrarecido por el olor a pólvora, donde los disparos sustituían a las palabras, donde la Patria y la Revolución se jugaban su destino en aquellos tres días decisivos de Playa Girón? Allí, venciendo el miedo con los dientes apretados, en el Central Australia, anunciando la victoria en los combates, conversando con los niños héroes de la Base Granma, estabas escribiendo uno de tus grandes libros: el de tu ejemplo.

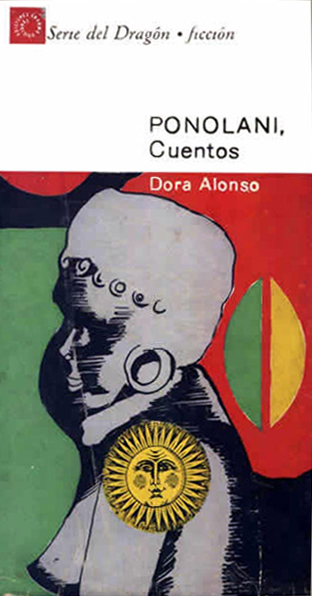

Los otros, ya lo sabemos, están, por derecho propio, en la historia literaria del país: tus novelas, como Tierra inerme, Premio Casa de las Américas; tus libros de cuentos como Ponolani, y sobre todo Once caballos; tus maravillosos libros para niños y jóvenes, como El cochero azul, El valle de la pájara pinta, también Premio Casa, las Aventuras de Guille, La flauta de chocolate, y tantos otros, que constituyen un permanente tesoro para los lectores más importantes, porque son los que saben querer. He mencionado con particular devoción Once caballos, porque más que un libro de cuentos, para los narradores de mi generación, fue una lección de madurez, y desde su aparición, uno de mis libros de cabecera.

Foto: Archivo La Jiribilla

¿Qué más decirte, Dora, si ya no me alcanzan las palabras? ¿Cómo definirte mejor? Te confieso que no sé, porque como dije una vez hace ya más de 30 años, hay muchas Doras posibles y presentes. En aquella ocasión señalé y ahora lo repito, porque no sé decirlo mejor: siempre estará Dora de la voz tierna de niña grande, Dora de la voz recia de eterna campesina, con su siempre inquebrantable ejemplo de honestidad y coraje intelectual, a prueba de obstáculos, de golpes de la vida. Y estará la gran maestra de la literatura para niños y jóvenes, que día a día penetró en su mundo de maravillas, inventó prodigios, vistió de blanco el mes de abril, niño rubio que junta flores y pájaros; encendió las luces del cocuyo de marzo; curó a la gallinita ciega con agua de tres vicarias; se calzó sus botas nuevas con sus clavitos de plata.

Siempre estará Dora de la voz tierna de niña grande, Dora de la voz recia de eterna campesina, con su siempre inquebrantable ejemplo de honestidad y coraje intelectual, a prueba de obstáculos, de golpes de la vida.A veces fuiste Isabela, cabalgando en su caballo volador, o aprendiendo la sabiduría del montero Juan Palomo; o te montaste en el fabuloso coche azul de Martín Colorín para iniciar un viaje infinito por los senderos de la imaginación. O tal vez, habría que seguirte de recuerdo en recuerdo, de angustia en angustia con la voz de Emilia, tras las huellas de los pies delgados y ágiles de Ponolani, caminando los trillos húmedos, enredados de bejucos y florecillas silvestres; o desbrozando la tierra inerme con Andrés Pérez, o siguiendo la silueta de Ernestina copiándose en la redonda pupila de una bestia; o asistiendo a las depredaciones de los Juanes y de Pancho Capote; o reviviendo las eróticas alucinaciones de Sofía en esa pequeña obra maestra de la cuentística cubana que es “Sofía y el ángel”; o conversando con los niños héroes de la Base Granma en las arenas de Girón, cerciorándote de que ellos también querían a su tierra como hay que quererla, con las uñas, con los dientes y con el corazón.

Fueron, como dije entonces, muchas Doras posibles, pero siempre una Dora verdadera: una mujer que se multiplicó en cada página, que no se detuvo ante el espejo de la realidad, sino que penetró en él y fue sembrando de poesía los caminos de la vida.

José Lezama Lima, en memorables versos, reprochaba a la poesía:

Ah, que tú escapes,

cuando ya habías alcanzado

tu definición mejor…

Tú, Dora de todos, alcanzada tu definición mejor, te quedaste para siempre con nosotros.