Para releer El pan dormido

1/9/2016

Sin la menor duda, El pan dormido es novela fundamental en la obra de José Soler Puig. Su aparición fue saludada con hondura y entusiasmo por críticos de la talla de Graziella Pogolotti, Mario Benedetti y Ricardo Repilado. Olga García Yero y Aida Bahr le dedicaron particular atención investigativa, por cuanto en verdad se trata de una de las grandes novelas insulares de todos los tiempos. Pero a pesar de esas destacadas calas críticas, lo cierto es que, como toda la obra del grande e incomprendido escritor santiaguero, El pan dormido ha quedado en estéril penumbra para la generalidad de la crítica y, en particular, de los estudios académicos cubanos.

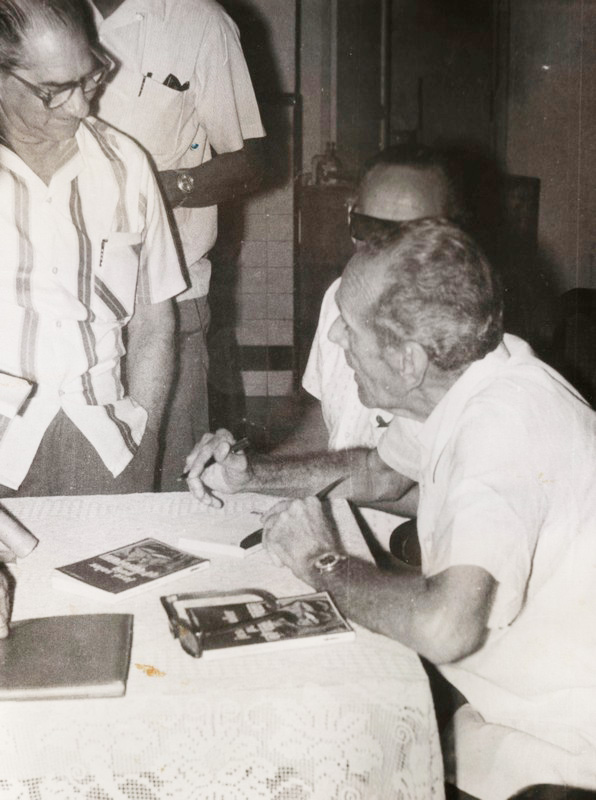

Fotos: Archivo La Jiribilla

Es hora, sin embargo, de que esta novela sea releída por nuestro presente y que se la considere como lo que exactamente es: un gran testimonio de nuestro tiempo. Ha sido considerada, incluso, una novela de sesgo histórico, en la medida en que, publicada en 1975, se desarrolla en la época de la dictadura de Gerardo Machado. A pesar de esa contextualización espacio-temporal, El pan dormido se encuadra en un ambiente histórico que, aunque precisado de manera puntual, no está desarrollado como centro mismo de la narración, sino que, por el contrario, ha sido trabajado con una peculiar cuanto refinada difuminación epocal. Es el tiempo de Machado, sí, pero apenas hay alguna que otra referencia concreta a ese difícil momento histórico: toda la temporalidad del argumento está trazada con una ambigüedad deliberada que no se traiciona jamás. Ese fue, sin duda, un factor estilístico que debió influir en la escasa atención que se le brindó al aparecer en el panorama literario nacional, encasillado en la década del 70 en una obsesión historicista, una ofuscación por el testimonio histórico, derivada, desde luego, de una ingenua y afortunadamente fracasada aspiración a afiliar nuestra narrativa con una postura de realismo socialista que, para ese entonces, estaba claro que en la propia Unión Soviética no había pasado de ser un programa de propaganda ideológica, en lo fundamental ajeno a una verdadera efectiva posición estético-literaria. No, esta novela de Soler Puig difundida en 1975 era lo más ajeno a ese tipo de esquematismo esterilizante. Por el contrario, se inscribía en lo mejor y más vital de la narrativa neobarroca latinoamericana.

En primer lugar hay que detenerse en el barroquismo del ritmo. Se trata de un texto en el cual se identifica claramente una estructura constituida como la identidad de varios diversos. Como el propio Soler Puig declarase años después, El pan dormido está genialmente vinculado con las obras de dos grandes neobarrocos cubanos: Lezama Lima y Alejo Carpentier. De Paradiso proviene, desde luego, el tenaz retratismo ejercido por el novelista sobre una familia, trazado desde una variación interminable de similitudes y contrastes: los Perdomo —prototipo de cierta clase de pequeña burguesía insular, también presente en obras como Aire frío o Siempre la muerte, su paso breve, por solo mencionar dos textos clave— son explorados con una implacable agudeza, no exenta, aquí y allá, de una invencible ternura, capaz de ahondar, una y otra vez, en convivencias, comidas y sicología social peculiares, en particular en lo que se refiere a un estilo de humorismo narrativo que llega, incluso, a superar al modelo lezamiano. Simultáneamente, la novela porta una estructura fascinante que se basa en la variación de un idéntico: está dividida en dos partes fundamentales —enlazadas por una especie de interludio onírico—, de manera que la segunda parte resulta una reformulación de la primera. Si esta abre el libro de espaldas por completo a la historia, la segunda permite la entrada, bien que de modo asordinado y hosco, de los hechos que habrían de marcar sombríamente la primera mitad del siglo XX cubano, con tales expansiones en la captación de detalles, en la configuración de los espacios narrativos y en la conquista del ambiente, que, si bien derivan del neobarroquismo carpenteriano, obviamente Soler Puig alcanza una dimensión propia. Tales variaciones se producen con una libertad creativa, con una originalidad y, a la vez, con una fuerza que determinan un nivel semejante al de los modelos lezamiano y carpenteriano.

Otro rasgo de la novela invita a reconsiderarla hoy como una de las grandes novelas neobarrocas de la Isla. Me refiero a su diseño narrativo, encuadrado entre el límite y el exceso. En efecto, la peripecia encuadra al protagonista —el niño Perdomo sin nombre— en el recinto de la propiedad familiar: arriba, la casa de la familia; abajo, la panadería y el patio. Esa conformación espacial tajantemente delimitada es básicamente estricta. En un momento dado, sin embargo, la ruptura de los confines conduce a la acción no solo hacia un espacio abierto, sino hacia un exceso cargado de violencia, desde la salida de la hermana de los Perdomo hasta un sao, donde se desahogará a gritos desmesurados; el delirio mismo que le provoca a toda la familia un delirio de ribetes bíblicos; o la ruptura final, hacia la incertidumbre de un espacio abierto y desgarrado por la historia, impulsión hacia el límite mediante la cual el disforme y monstruoso Pedro Chiquito “parece que se lleva La Llave en sus matules” [1].

No hay centro cabal en esta novela: el propio protagonista se confunde sistemáticamente con su hermano, mientras su padre y su tío, Arturo y Felipe Perdomo, se contraponen implacablemente. La morosidad en el detalle —tiempo inacabable del neobarroco—, la búsqueda de superación de límites, vienen a ser como un antídoto frente a la tendencia al exceso que atraviesa toda la novela. Junto a esa fuerza centrífuga, el novelista enfoca su atención —la nuestra— hacia detalles específicos. En efecto, el detallismo se convierte en un instrumento de análisis de la memoria. Como señala en algún momento el personaje narrador, los días están allí, en la remembranza, y basta sacar uno de ellos para recobrar la vida; el problema está en que no siempre se puede encontrar, en ese cúmulo de jirones de existencia, el día exacto que se pretende rescatar. Si la novela tiende, en varios de sus grandes momentos, a romper los límites impuestos por el novelista, a lo largo de ella se va produciendo una fragmentación neobarroca que constituye una manera ambigua de recuperar la vida vivida. Cada porción fragmentaria produce un sentido específico: de aquí que el recuerdo, principal motor impulsor de El pan dormido, captura de manera arbitraria —no lineal, no causal— retazos de la existencia anterior de los personajes, de modo que, por mencionar uno de los ejemplos posibles, Remedios aparece, inopinadamente, como habiendo sido capaz de imaginación. La incertidumbre, esa categoría y forma cognitiva fundamental del siglo XX, invade la atmósfera toda del texto. Por ello, la necesaria división bipartita de la novela: la primera, enraizada en la primera infancia, busca aparentar una estabilidad imposible; en cambio, el interludio y la segunda parte están ya, de lleno, inmersos en la inestabilidad y la metamorfosis —de los personajes, del contexto histórico, del propio texto narrativo—: El pan dormido cumple cabalmente lo que Soler Puig había iniciado ya, posiblemente sin mucha conciencia de ello, en Bertillón 166: la forma informe, la novela sin centro, la narración destrozada entre el límite y el exceso. De aquí que una y otra vez el personaje narrador insista en la vida como un caos y pérdida constante —“vivir es derretirse”, nos dice—, mientras que la relativa identificación entre la primera y la segunda parte resulta una construcción fractal por completo impresionante.

Generada a partir de la búsqueda de la verdad dentro de la ambigüedad, El pan dormido constituye una resemantización del pasado —de la familia pequeño burguesa tanto como de la propia nación— para revelar una dinámica agónica y, sin embargo, estremecedoramente gallarda. En esta esencia neobarroca profunda estriba la fuerza perdurable de esta gran novela.