Muito obrigado, Maestro

16/4/2020

Rubem Fonseca ha muerto. En un mundo donde seis mil seres mueren desafortunadamente cada día de Covid-19, él, ermitaño y ajeno a las costumbres, escudado por su realismo visceral, ha tenido la osadía de morir de un infarto. Un infarto, apenas a un mes de cumplir sus noventa y cinco años. Quizás horas antes, de mañana, hubo de hacer su acostumbrada caminata por el malecón de Leblón. Se dice que allí solía detenerse en una tiendita. Quizás aún ayer escribiera su último cuento, o urdiera la trama de lo que pensaba fuera su última novela. Otro gran maestro de la literatura latinoamericana y universal cierra los ojos, detiene sus manos, se exilia del verbo. Cada vez que alguno lo hace, cada vez que alguno de ellos hace mutis y resuena el portazo, pienso que los grandes escritores, esos seres alados y tremebundos, feéricos, no deberían morir nunca. Dios o los telómeros, esos artilugios que desde los genes nos definen la muerte, deberían asegurarse de ello.

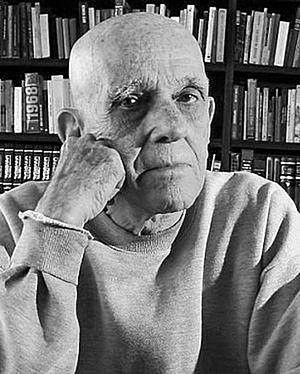

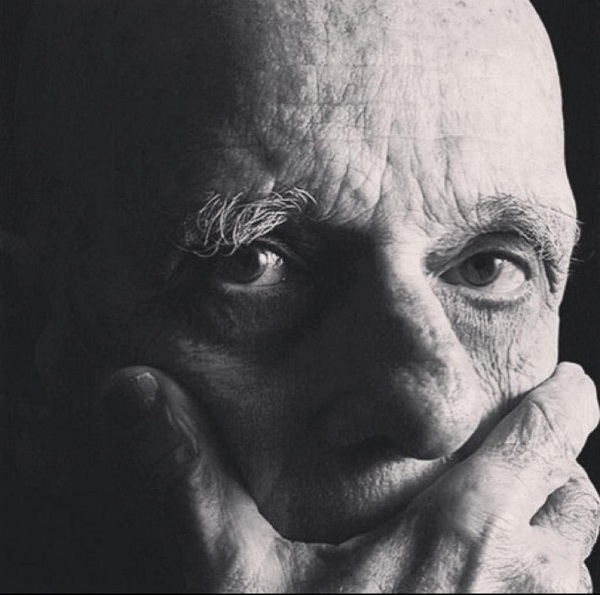

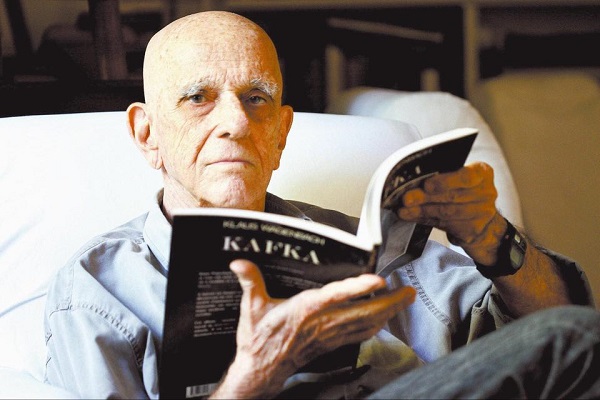

Rubem Fonseca; el chico de Juiz de Fora; en Minas Gerais; el genio de la literatura brasileña; el hombre del Premio Camoes; el comisario de policía de São Cristóvão; el abogado penalista; el juez; el guionista; el cuentista descarnado; el novelista agudo metaficcional y mordaz. El hombre que movía los hilos del siempre non sancto Mandrake; quien pergeñaba las voraces ansias de los marginales —ansias que intentaban mover, remover y rehacer los cimientos mismos de la sociedad—, el andar de los forajidos y el dolor de las hetairas —duendes todos del asfalto—. El artífice de la saga urbana; el autor de estilo duro, sicalíptico, febril, violento, crítico, descarnado; el anciano de rostro bondadoso; el renovador de la literatura brasileña; uno de los autores más influyentes del siglo XX; de los pocos que aún persistía —¡obstinado!— en respirar los absurdos aires del XXI; el hombre que amaba el anonimato, desdeñaba la fama como se desdeña una máscara y huía de las entrevistas, sencillo, noble, afable, subversivo, porque un escritor —decía— siempre debe serlo; el hombre de los diecisiete inolvidables libros de cuentos y de las once siempre revisitables novelas; ese, me duele admitirlo, escribirlo, ya no estará más. No urdirá ya nunca una nueva trama, un nuevo cuento. Antes de escribir este, mi breve homenaje, para inundarme de sus letras, para reverenciarlo, para despedirlo, para de alguna manera negar y rebelarme a su muerte, he leído algunos de sus cuentos. Como antes lo hicieran Cortázar, Saramago y el Gabo se nos ha marchado al nirvana de las letras.

Se me antoja que Rubem Fonseca descubría los velos de la violencia y del sexo desde la más profunda santidad. Hurgaba en lo peor en nombre de lo mejor. ¡Y vaya hurgar el suyo! En dos ocasiones estuvo en Cuba como jurado del Premio Casa de las Américas. Quien lo presentó a Fidel Castro —reverenciando el humorismo inveterado e iconoclasta de Rubem— lo introdujo como el Comandante Fonseca. Fidel sonrió, le estrechó la mano y lo abrazó. El Gabo guardaba esa foto. Cuando en 1975 un ministro de (in)Justicia brasileño censuró uno de sus libros, Rubem se irguió y demandó al ministro. Suya fue la victoria en aquel proceso.

No ha faltado el infausto clasificador, falaz y desdeñoso de géneros, que sostenga que fue un escritor policial. Fue un escritor. Fue uno de los grandes, de los buenos, de los imprescindibles, de los que han marcado y marcan generaciones, de los que han marcado y marcan la Historia de la literatura. Fue uno de esos seres alados y mágicos que, hechos de palabras, no deberían morir nunca. Desde La Habana, desde la mesita donde escribo, con algunos de sus libros obrando como talismanes a un lado —sus libros poniendo en fuga su muerte—, recuerdo la primera vez que devoré uno de sus cuentos. Nunca imaginé que un día, agradecido y por siempre devoto de su magisterio, escribiría para despedirlo. Muito obrigado, Maestro, descanse em paz.