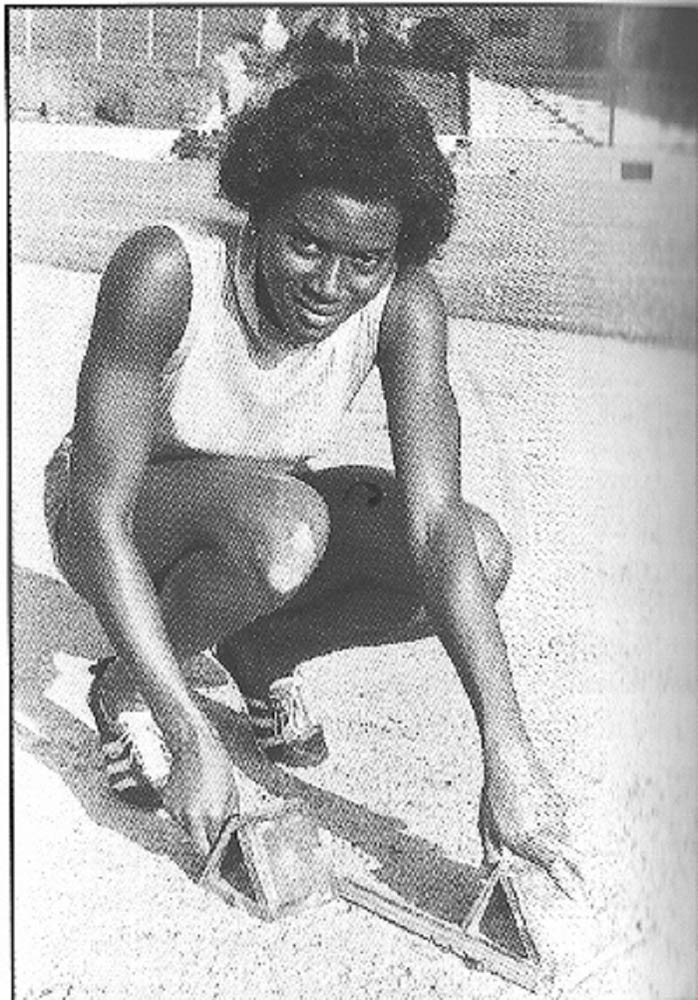

En la venidera Jornada por el Día de la Medicina Latinoamericana quiero rendir tributo a alguien muy especial. Aunque lo merecen, no me referiré a mis gloriosos profesores, ni a mis siempre solidarios colegas. Tampoco hablaré de los hospitales ni policlínicos donde trabajé, ni volveré a rememorar mis años de internacionalista. Voy a contar mi relación con una de las pacientes más entrañables que tuve la dicha de atender. Hace un lustro murió Miguelina Cobián, la gacela antillana, la mujer que en 1970 regalaba a Cuba 25 medallas de oro corriendo increíblemente en las pistas mundiales de atletismo.

Su nombre, famoso desde 1964, quedó grabado en nosotros como ejemplo de tenacidad, y cuatro años más tarde, era considerada la Reina de la velocidad, en fechas cuando nuestro movimiento deportivo no contaba con los recursos ni atenciones que alcanzó después. Sin embargo, hablar de corredores anteriores a los espectaculares Juantorena y Ana Fidelia obliga a referirse a Miguelina y a Figuerola. “Corres más que La Cobián… te apuras como si fueras Figuerola”, se decía popularmente. La incorporación de dichos nombres al imaginario popular, utilizarlos como símiles de altísima velocidad, da la medida de hasta donde calaban aquellos deportistas en nuestra cotidianidad. Los años fueron pasando, nuevas figuras surgieron, y, como suele suceder, poco a poco Miguelina quedó como una leyenda, solo recordada por quienes supimos de sus glorias pasadas. A las personas-leyendas les sucede eso, hasta que se inscriben en la nebulosa de no saber si existieron de verdad, o, en todo caso, si viven o no.

Ello explica que en el año 2010 me sorprendiera volver a escuchar casi en susurros ese nombre. Cubría la interconsulta de Medicina Interna en un local improvisado en calle 25 esquina a N, cuando entró una mujer solicitando atención médica. Nada en ella me impresionó, salvo su discreta forma de pedir ayuda. Siguiendo la rutina de la consulta, la invité a sentarse frente a mí, y le pregunté sus señas personales para registrarla en la hoja de ruta diaria. Murmuró “Miguelina Cobián”.

Yo no podía creerlo. “¿Puede repetir su nombre, por favor?”, le pedí. Ella bajó la cabeza, y dijo “Miguelina Cobián”. “¿Es Usted Miguelina… Cobián?” insistí. “Así me llamo”, respondió. Mi emoción era tan grande, que cometí la imprudencia de llamar a todo el personal que en esos momentos estaba en el consultorio. “¡Alumnos, enfermeras, mensajeros, residentes, especialistas, VENGAN TODOS!”. La paciente quedó turbada, con evidentes deseos de largarse de inmediato, pero al verse rodeada de tantas personas, me rogó “No me haga esto, doctora, por favor”. Yo me puse de pie, dije a quién teníamos el honor de recibir aquella mañana, y pedí un aplauso. “Es una gloria de Cuba: aprendamos de su humildad de campeona mundial”. Todos rompimos el silencio de la mañana con una ovación cerrada.

“Al cabo de varios años, leí en la prensa que había muerto, y me arrepiento de no haber seguido su pista vital”.

Miguelina se cubrió el rostro con sus manos. No creía merecer ningún homenaje, estaba visiblemente avergonzada. Le prometí silencio a partir de entonces, y le pedí que no dejara de consultarse conmigo. Siempre igual, llegaba a la consulta como quien pide permiso para vivir, y perdón por molestar. Ya su salud se quebrantaba, de modo que continuamos viéndonos varios meses. Me preocupaban la escasez de medicamentos y la alimentación que necesitaban su condición de hipertensa severa, de modo que le espeté “¿A usted la atiende el Inder, Miguelina, la ayudan, recibe cuidados?”. Su reacción fue inmediata. Obviamente molesta me contestó “No necesito nada especial, tengo lo que me hace falta. ¿Cómo se atreve a preguntarme semejante cosa?” No tuve más remedio que disculparme por mi indiscreción. Varios años después, abandoné mi práctica médica, y su nombre regresó a la neblinez de los tiempos imposibles del siglo anterior. Confieso que de vez en vez pensaba en ella, confiando en que el tratamiento médico la mantendría viva y capaz. Al cabo de varios años, leí en la prensa que había muerto, y me arrepiento de no haber seguido su pista vital, a ella, que en otras arenas nos dio tanta felicidad a todos los nacidos en la Isla del ardiente sol. Veo la fotografía que circuló en la prensa: aparece sonriendo con pena, en el instante en que de su cuello cuelgan montones de medallas. La miro con detenimiento. En silencio le pido perdón, y ella parece volver a decirme “No me haga esto, doctora, por favor”.

Me arrodillo ante su recuerdo de mujer admirable. ¡Luz para tí, Reina Miguelina!, y gracias por haberme permitido el privilegio de conocerte.