De pronto me llama Jaime: “Queríamos pedirte, porque se cumplen 50 años de la primera edición de…”. Entonces me quedo quieta, pasmada, muda, sin saber qué hacer, qué decir, cómo reaccionar. Ni siquiera atino a decidir si debo pronunciar alguna palabra. Siempre ocurre algo similar cuando mencionan tu nombre: aflora mi absoluta incapacidad para reaccionar de inmediato.

Hace mucho tiempo —tanto que parece una eternidad— yo esperaba el mejor momento para transmitirte lo que alguien necesitaba de ti y no se atrevía a pedirte directamente. Me fui convirtiendo en una especie de mediadora entre el mundo informal y tú. Mamá quedaba al margen de dichas intervenciones: su férrea costumbre de protegerte impedía ser elegida para el ejercicio de tal menester. Nuestra madre, ya se sabe, era impenetrable cuando de tus asuntos se trataba. Supongo que al principio mi juventud me hizo más accesible, unida a una jocosidad que todavía se me endilga, y a una supuesta ligereza —también asumida como natural. Quizás todo junto haya decidido el puesto de secretaria doméstica que me atribuyeron. Por una u otra razón se me acercaban las más disímiles criaturas para solicitar cualquier cosa que —no sé por qué— imaginaban que tú podrías satisfacer. Dramaturgos, escritores, reporteros, improvisados, jóvenes, extranjeros, alumnos, curiosos, vecinos, turistas, barrenderos, exnovios, maestras, secretarias, mensajeros, cantantes, amigos de amigos, ilustres, pobres diablos, funcionarios, consagrados, fotógrafos y desconocidos me llamaban o interrumpían mi paseo a través de mensajes o de terceras personas para pedirme algo. O sea, pedirte a ti. Desde una entrevista casual hasta la posibilidad de filmarte; desde una foto contigo en el parque hasta una conversación seria; desde una casa nueva hasta un visado para Groenlandia; desde una valoración de poemas hasta una loción para la sarna; desde criterios de danza clásica hasta opiniones del funcionamiento del transporte: las solicitudes más increíbles me (te) llegaban.

Algunas fueron descartadas ipso facto y no alcanzaron tus oídos, lo confieso. Recuerdo, por ejemplo, cierta vez que un señor entró a nuestro jardín en el momento en que yo arrastraba un bulto con pedazos de techo que recién se habían desplomado en el suelo de la cocina. Cuando yo me dirigía a la acera para que algún vecino me auxiliara, dicho señor penetró en nuestra entrada y me espetó: “Necesito que tu papá me resuelva dos sacos de cemento, porque se me está derrumbando la pared del baño”.

Ya para entonces yo era el enlace entre el universo no oficial y tú, de modo que tenía cierto entrenamiento. “¿Le servirán estos escombros?”, le dije mientras le mostraba los pedazos de bloques. “Es todo lo que podemos ofrecerle”, añadí. El hombre terminó por ayudarme a llegar hasta la esquina donde se depositan los desperdicios del barrio. “Perdón”, me dijo, “no sabía…”.

En otra ocasión fue una joven quien entró al jardín. “Quiero que tu padre lea este poemario mío y los publique en su revista”. Cuando me entregaba algo parecido a El Capital —pero más voluminoso—, añadió las palabras que definieron mi negativa a gestionar lo que me pedía. “No pude venir antes porque fui abducida por extraterrestres. Mira, fíjate en estas marcas que me dejaron los alienígenas en las muñecas”. Vi unas líneas que parecían pulseras, hechas con tinta de bolígrafo, en ambas manos. “No va a poder leer tanto, no le alcanza el tiempo. Lo lamento mucho —y le devolví el bulto de papeles—, pero si me traes un resumen, digamos, un tercio de este manuscrito, yo prometo que él leerá tus poemas”. Le regresé el paquete, y nunca volvió. Las gestiones que sí resultaron satisfechas no serán contadas. No solo por ser muchísimas, sino porque sería de mal gusto develarlas.

Lo cierto es que no me acostumbro a la idea de no tener a quién consultar. No existe persona que pueda acompañarme a decidir, y que, sobre todo, sea capaz de asumir peticiones variopintas. Ya el momento y el lugar adecuados dejaron de ser importantes. Y aunque no estés, sigues siendo evocación, presencia, preámbulo, excusa para acercarse a mí. Ahora mismo, cuando las escaseces pululan, no te imaginas los pedidos que recibo, como si no se acabara de entender que esta casa es igual al resto del barrio, incluso menos provista.

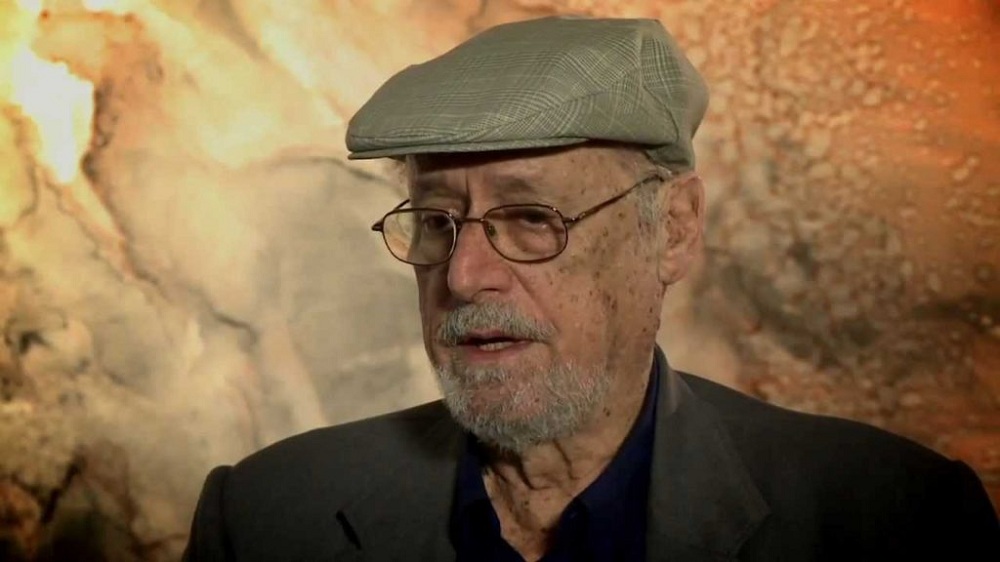

Un señor bastante mayor viene con cierta regularidad, y usa un bastón rudimentario, por más señas. Me dice “doctora”, me trata de “usted”, siempre me pide algo, y ofrece cada cosa que me resulta francamente simpático. No menciona tu nombre, pero él sabe. Según es fácil comprobar, se dedica a husmear en descampados, donde encuentra sabrá Dios qué cosas no del todo inservibles, aunque bastante ruinosas; algunas de las cuales me ofrece a cambio de los pedidos, como símbolo irredento de nuestra política del trueque. Por mucho que le diga que no necesito una revista Mar y pesca, ni latas oxidadas, ni sillas sin espaldar, ni mesas sin patas, ni retazos de cubrecamas, ni lámparas con moho y objetos por el estilo, me deja sus hallazgos en la reja. En un supuesto intercambio comparto con él jabones de baño, nasobucos sin estrenar, un poco de café, algún desodorante, alcohol desinfectante o medio pomo de analgésicos. Pocos días antes de la llamada de Jaime, el señor mayor del bastón me trajo un recorte de periódico donde apareces tú. “Esto lo busqué entre mis colegas del barrio que venden periódicos y se lo pedí. Es para usted”. El papel, bien antiguo, conserva la foto con nitidez aceptable. Estás riéndote. Eres joven y con cabellera negra. A cambio, le entregué al señor del bastón un abrigo de los tuyos, el beige. En la foto, tu chaqueta —que yo sé que era azul marino— se ve oscura, y del bolsillo de la izquierda asoman dos tabacos de aquellos que fumabas sentado en la sala, inundando toda la casa de aroma deliciosamente cubano. Sonreí al verte impreso, inamovible, en ese recorte. De golpe, me pareció escuchar tu risa de hombre feliz. Además, sentí otra vez el perfume que salía de tu boca cuando fumabas. ¿Recuerdas aquellos círculos que hacías con el humo, o mejor dicho, los aros de nube que lograbas arqueando los labios como si fueras un pez al momento de exhalar el vapor de tabaco? Así volví a verte. Y, una vez más, nos reímos juntos. Yo, porque trato de apresar los anillos que se van volando hacia el techo, hacia el cielo, hacia ese infinito donde estás ahora, mientras tú abandonas tu acrobacia labial de pez para carcajearte con mi inocencia. Yo revoloteo alrededor del inapresable último anillo, y tú te diviertes. Por eso ríes.

Me fijo en la fecha del periódico. Es 1971. Yo acabo de cumplir diez años, y tú estás escribiendo el ensayo cuya primera, exclusiva versión, me pide Jaime. Para encontrar tu mecanuscrito cumplí el ritual de imaginarte en la misma habitación donde lo escribiste. Me senté en la misma silla, recorrí con la mirada las mismas paredes, cerré la misma puerta. Te vi como en la única ocasión en que mamá me permitió entrar en este cuarto durante el tiempo que duró el parto de “Caliban”. Escribías en estado de gracia. Poseso, iluminado, apenas deteniéndote para comer algo frugal. Recuerdo esos días como si hubieran durado una eternidad. Mis diez años te echaban de menos, y por eso me permitieron asomarme un día. Había papeles por toda la habitación, en los libreros, en las sillas, en el suelo, regados, dispersos. Tú estabas sentado frente a la máquina de escribir, de espaldas a la puerta, y apenas me miraste. De una mesita recogí los platos con restos de la comida anterior, y deposité el bocadito que mamá me había dado para ti. Las teclas sonaban en la Olivetti con un ritmo desenfrenado, que no fue interrumpido en ningún momento de mi breve visita. Recuerdo que me asustó verte así. Me dolió que no me dijeras Poupeé ni recitaras uno de los poemas brevísimos que solías improvisar cuando me veías llegar. Eras otra persona, casi imposible de reconocer. Nunca más pedí verte durante ese siglo de dos semanas que ahora cumple 50 años. He leído varias veces ese ensayo tuyo, a lo largo de mi vida lo he consultado, y siempre descubro definiciones, orgullos, aprendizajes, pero no logro vincular la extrema lucidez de tus palabras con la imagen enfebrecida del momento en que las escribías. Los años han pasado, terribles, malvados, y me corresponde hurgar en tus archivos. Algo mágico debe existir en este estudio donde te refugiabas, digo yo, porque casi sin esforzarme, encuentro el envoltorio donde guardaste la primera versión. En un sobre amarillento están las más de 80 cuartillas de ese trabajo tuyo que tantas vueltas ha dado por el mundo. Tu letra (entonces delineada, aún armónica, casi perfecta) señala que es ese y no otro el contenido. “‘Caliban’ revisado” dice. Lo abro, salen las páginas, se desgajan y me sorprenden. Mis ojos se divierten con tus anotaciones al margen. Celebro tu obsesiva manera de no permitir nada al azar, y de repente parece que fue ayer cuando te vi teclear con frenesí la máquina Olivetti, por cierto, recuperada del garaje, adonde fue a parar ya ni se sabe cuándo. Al cabo de medio siglo te veo, sentado de espaldas. Eres y no eres el mismo. Me parece que debo decir “permiso, perdón, es solo un minuto”, como aquella única vez en 1971, pero guardo silencio.

“Eres, después de todo, la fecha y el nombre que ya vemos arder”.

Como se trata de ti, demoro en reaccionar. Voy a llamar a Jaime para decirle “encontré el original”, y claro está, permitiré que manoseen el sobre gastado y las hojas que llamábamos de China, que miren tu letra de antaño, que fotografíen, que escaneen todo el material, que lo hagan público, que se sepa, se comente, se divulgue. Son gentes que te quieren bien. Tú y yo lo sabemos, y, por mucho que intente guardarte para mí, eres —ya lo he dicho antes— de muchos, amado mío. Eres, después de todo, la fecha y el nombre que ya vemos arder.