Hace unos años se le ocurrió al poeta Carlos Alfonso escuchar viejos danzones. Un día me pidió que fuera a visitarlo; al llegar, me esperaba este regalo: un folleto publicado por el Museo de la Música en el que aparecía una lista de más de 200 danzones, precedida de una breve historia del género. Recuerdo que pasamos varias horas en el balcón de mi amigo disfrutando los títulos de las piezas: “Roqueñí salió del sótano”; “Pare, motorista”; “El cadete constitucional”, “El bombín de Barreto”, y tantos otros.

Nos asombraba ver cómo la simple lectura de los títulos era suficiente para dar una idea del modo de ser del cubano, de su humor. Y aún más asombroso fue cuando nos lanzamos a las disqueras de la familia y descubrimos que no era solo una cuestión de título, sino de cómo todo el espíritu de un pueblo penetraba en este tipo de canción.

Claro que el siguiente paso no podía ser otro que el de la comparación, y allí empezó la desgracia: por más que mencionábamos nombres, en ninguna parte aparecía aquella pieza que fuese reflejo del vivir nacional cubano en los últimos 20 años, como dice el guaguancó “con mesura y cadencia” y, agrego yo, con amplitud. Algunos autores nos parecían musicalmente pobres, otros letristas chabacanos (de la camorra latina o de lo peor del cursi). Entonces, cuando estábamos a punto de rendimos, apareció el nombre mágico: los Van Van.

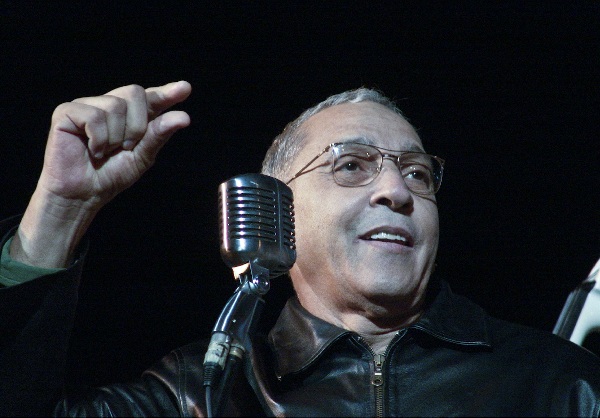

No ha habido en los últimos 20 años mejores cronistas de la vida de nuestro país que el conjunto de músicos lidereados por Juan Formell, esos “14 agentes trasmisores” de alegría para el cubano.

La tradición de hacer la música junto con el suceso estuvo presente desde siempre en la música cubana. Si se difundía el transporte motorizado en nuestro país, allí estaba el “Pare, motorista”; si se hacía popular un nuevo tratamiento médico, allí andaba “El paralítico”; si crecía el servicio telefónico, allí sonaba “El teléfono de larga distancia”. Este modo de cantar para contar es típico también del corrido mejicano, a propósito del cual José Lezama Lima habló de la existencia y necesidad del “poeta malo necesario”.

Si dentro de mil años un lejano descendiente nuestro encontrara los discos de los Van Van, y se tomara el trabajo de ponerlos en el tocadiscos (quién sabe cómo serán los de entonces), ¿entendería o no a su lejano antepasado? Mi tesis es que sí, puesto que no ha habido en los últimos 20 años mejores cronistas de la vida de nuestro país que el conjunto de músicos lidereados por Juan Formell, esos “14 agentes trasmisores” de alegría para el cubano.

de músicos lidereados por Juan Formell…

Desde aquellas viejas canciones (“La Candela”, “Yuya Martínez”), hasta las más recientes (“La titimanía”, “Se acabó el querer”), ellos han ido elaborando una larga lista de títulos —casi siempre ubicados en los primeros lugares del hit-parade nacional— que conforman una suerte de antología de los dichos, preocupaciones, refranes, esperanzas, alegrías, novedades y problemas en la vida del cubano.

Yo recuerdo cómo durante mi infancia era una frase-martillo esta pareja de versos de un estribillo del conjunto: “es una bola de humo/ que saca de quicio a cualquiera”. O cuando se quería indicar que cierta persona era un amargado, aguafiestas, rompe-grupo, alguno remataba: “Claro, si a ese lo criaron con la compota de palo”. No hizo más que iniciarse de manera masiva la incorporación de los estudiantes habaneros al Plan de la Escuela al Campo en la entonces Isla de Pinos, y allí aparecieron los Van Van con “Fin de semana” (“¡Yo quiero un fin de semana, en La Habana/ oh, oh, en La Habana!”), tema musical de la telenovela La casa grande. No hizo más que llegar al país de manera masiva la televisión a color y ellos sacaron un número con ese mismo título: (“Televisión a colores/ qué bien se ve/ tele-tele-tele-visión/ televisión a color”).

Los grandes mitos que el cubano autopromueve y forman parte de la idiosincrasia nacional, están presentes en las canciones de Van Van: la mujer total que con solo moverse excita: “Sandunguera/ se te va por encima la cintura/ no te muevas más así/ que te vas por encima del nivel”. La superbondad del dar sin pedir nunca nada a cambio: “Soy buena gente/ tu sabes que no soy malo/ porque te presto lo mío/ y lo ajeno lo regalo”. Los grandes caracteres, como el carnicero: “el carnicero es un bárbaro/ el carnicero es un cancha”, o el fabricante de la solución alquímica de los necesitados: la barbacoa, eso que quedó definido como “artesano del espacio, arquitecto natural”.

Los grandes mitos que el cubano autopromueve y forman parte de la idiosincrasia nacional, están presentes en las canciones de Van Van.

Los grandes problemas, como ése mismo de la vivienda (“dime dónde quieres que te ponga/ la barbacoa”), o el de la superpoblación de La Habana, motivo de una de las creaciones de mayor simpatía del grupo: “La Habana no aguanta más”.

Me asombro siempre de ver cómo las buenas canciones se desbordan y, pese a referirse a un hecho particular, apresan la tendencia de una época. Confío en que dentro de mil años, cuando el lejano descendiente coloque en su tocadiscos computarizado un disco de los Van Van, no precise de más para saber que nos gustaba el ritmo caliente y el sandungüeo, que fuimos gente cancha —como el carnicero— y buena gente —como Pedrito—, aunque a veces pareciéramos peor que una bola de humo en este fin de siglo en el que florece la titimanía y se acabó el querer.

Por último, dos notas que no derivan de ninguna anotación especial del texto, sino del conjunto entero:

a) Los Van Van son esencialmente cronistas urbanos. Es decir, de la realidad desde la óptica del habitante de la ciudad y muy particularmente, de la Ciudad de La Habana. No en vano, de sus canciones están casi siempre ausentes los elementos que referirían al paisaje natural cubano como sus plantas, frutas, animales.

computarizado un disco de los Van Van, no precise de más para saber que nos gustaba

el ritmo caliente y el sandungüeo, que fuimos gente cancha y buena gente”.

b) Esta crónica urbana tiene un fondo sociológico. Quizá sea mejor decir intención, en lugar de fondo. A este propósito, tal vez nadie haya definido mejor lo que los cubanos somos y queremos siempre ser que esta estrofa única:

“Tengo las manos vacías

de tanto dar sin tener,

pero qué puedo yo hacer

si así son las manos mías.”

Texto tomado de: El Caimán barbudo, no. 248, julio de 1988.