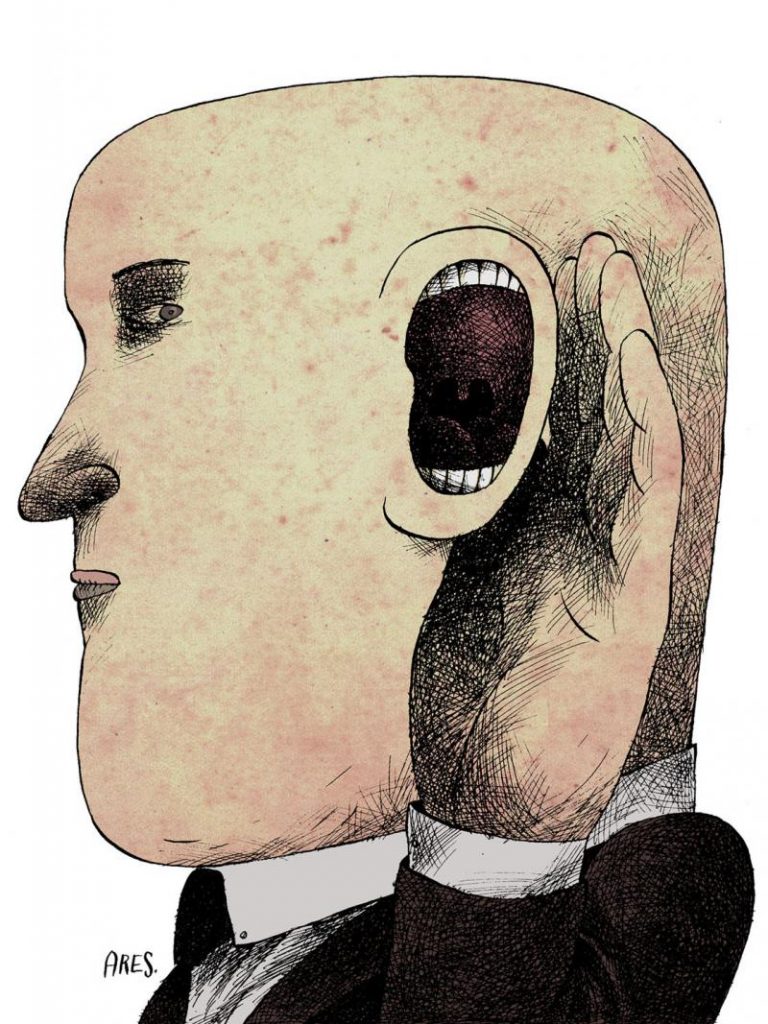

Hay gente que sabe de todo. Que conoce a todo el mundo, que ofrece opinión a toda hora, y a quien resulta imposible detener. Al principio, despiertan admiración —sobre todo entre los incautos que les creen—, y luego son muy irritantes, porque llega un momento en el cual ya no es posible reprimir el alcance de sus disparates y es entonces cuando aparece el conflicto. Por un lado, nos divierten los errores de los sabichosos, y por otro, deseamos que quede en evidencia que solo se trata de un acto de inmensa vanidad. Pero es justamente la altanería lo que nos reprime. ¿Están los sabichosos enfermos de vanidad o seremos nosotros los pedantes? ¿Quién curaría a quién, y sobre todo, con qué objetivo?

Por un lado, nos divierten los errores de los sabichosos, y por otro, deseamos que quede en evidencia que solo se trata de un acto de inmensa vanidad.

“Esto que estoy escuchando no es posible”, pensamos, o como diría Mafalda: nada sirve para todo, pero ni caso. Estamos en una reunión amistosa, por ejemplo, y surge el tema de la música actual. Los tertuliantes debaten sobre el maltrato de algunas letras, la pérdida de nuestros ritmos clásicos, la influencia de la clave cubana en temas regionales, y en lo mejor del debate, salta el sabichoso y dicta una conferencia apoyada, según dice, en datos exactos, cifras y análisis que han hecho musicólogos reconocidos. El resto de la concurrencia calla, como es lógico, pero a continuación alguien comenta los caminos que está tomando el humor escénico, y la misma persona que disertó sobre música expone teorías sobre la comicidad. Los oyentes nos embelesamos, y cambiamos de tópico. Ahora se habla de la estabilización de la economía (que siempre es inminente), y aunque parezca increíble, el mismo personaje exhibe conocimientos de finanzas, y explica ganancias netas, respaldos fuertes y bancos mundiales.

Algunos de los presentes tienen ganas de aplaudir. Otros, de vomitar. Porque entre la admiración y la náusea no se sabe cómo detener al sabichoso. Cuando este personaje es mujer, añade coquetería a su interminable erudición, y si es hombre, pretende galantear porque no le basta la impresión de su caudal de conocimientos. Para lograr estos objetivos, ella deja ver el largo de sus pestañas, el esmalte de sus uñas y la exacta proporción de sus labios, mientras que él, entre las explicaciones de la teoría de la relatividad y de la ley de conservación de las especies, se detiene para arreglarse el nudo de la corbata o se abre el saco para que se note la camisa 100 % de lino. El resultado es que a las mujeres nos produce urticaria ese gesto, y a los hombres, deleite, según la inclinación o preferencia sexual de cada miembro del auditorio. Hay un refrán que dice que en Cuba, quien no sabe de pelota, sabe de medicina, pero esta sentencia no se cumple entre los sabichosos. Ellos y ellas saben tanto de beisbol como de la ciencia hipocrática. Precisamente es en esta última posibilidad donde más se explayan quienes padecen (o hacen padecer) del mal sabichoso. Hay que escucharlos dando consejos médicos: “¿Cálculos renales? Un huevo crudo dejado en vinagre durante una semana es lo mejor”. “¿Digestiones lentas? Cuarenta cinco minutos después de cada comida dedicados a caminar cien pasos, ni más ni menos”. “¿Fiebre de origen desconocido? Baños con hielo tres veces el día”. “¿Hipo? Dejar la lengua afuera por media hora”.

“Algunos de los presentes tienen ganas de aplaudir. Otros, de vomitar. Porque entre la admiración y la náusea no se sabe cómo detener al sabichoso”.

Son infinitos los conocimientos de estas personas, cuyas actuaciones se garantizan a través de un público que no se cansa de aplaudir ni de exclamar. Tengo la sospecha de que funcionan como bufones de la fiesta, porque siempre me los encuentro. De lo contrario, las tertulias suelen ser aburridas. Si no hay un sabichoso presente, la noche es más lenta, más sosa y parece eterna. Después de todo, démosle gracias a esta parte de la fauna humana que tanto nos divierte, a pesar de que nos siga pareciendo completamente inútil saber que el Everest es navegable, como diría (otra vez) el genial Quino.