Los caballos de madera de Juan Manuel Roca (o sobre la imprudencia de recibirlos)

En la antigua Grecia, los aedas cantaban historias de dioses y de hombres. Mientras tañían la cítara u otro instrumento de cuerda, daban forma a la epopeya y la épica. Muchas veces los dioses dejaban entrever su humanidad, y los hombres alcanzaban rasgos divinos. El mito y la poesía ―en viaje trashumante por la geografía balcánica y los contornos mediterráneos― podían ser uno solo. Esta poesía de la épica tiene en Homero a su más célebre aedo, con las historias de la mítica Troya y su guerra, uno de los ejes centrales de la tradición grecolatina: el conflicto bélico que hizo que una coalición de ejércitos aqueos rodeara la ciudad de Troya o Ilión, ubicada en la colina de Hisarlik, en la actual Turquía, y que partió del rapto o fuga de la hermosa Helena de Esparta por Paris, hijo de Príamo, rey de Troya. La Ilíada narra una contienda que se desarrolló entre oráculos y profecías, bebiendo del mito y bajo la mirada y con la complicidad, incluso con la participación ocasional, de varios dioses del Olimpo; y que Homero retomó en la Odisea, para narrar el viaje de vuelta a casa del rey de Ítaca, luego de sobrevivir a un conflicto que en el siglo I A.C. encontró ecos en la Eneida del poeta romano Virgilio.

“Roca, uno de los grandes autores contemporáneos de Hispanoamérica y el poeta vivo más reconocido de Colombia, ahonda en el peso (y el valor) de la palabra, y lo hace volviendo a la fuerza de los mitos y la historia”.

Quizá el más conocido y versionado pasaje de la Odisea es el del caballo de Troya: una escaramuza, un artilugio que permitió a los griegos, luego de un cerco de diez años, entrar a la ciudad, liderados por Odiseo y ocultos en un inmenso caballo de madera hueco. Lo que se anunció como una ofrenda a Atenea permitió que, ya en la ciudad y con sus habitantes bajo el efecto de la bebida y la falsa victoria, fueran abiertas las puertas y con ellas, la invitación al saqueo sin piedad, a la caída definitiva de Troya, cuyas ruinas buscó obsesivamente ―porque debía ser cierto, porque Homero no podía estar fabulando, y el mito necesitaba formas tangibles― el alemán Heinrich Schliemann, hasta encontrarlas en 1871. Los griegos de la época arcaica admiraban al caballo, en el que veían al más bello y libre de todos los animales, atributo de los dioses, símbolo del movimiento perfecto y por tanto, imagen del ritmo y la música. Le atribuyen inteligencia y sentimientos parecidos a los del hombre, y le conceden, además, origen divino: el primer caballo, Arión, nace de la unión de Poseidón y Deméter, y todos sus descendientes son consagrados al dios del mar. Por eso en la mitología griega, los caballos están vinculados a las mareas y las ondas en movimiento. Tiran del carro del dios marino a través de los océanos y, cuando tienen alas, como Pegaso, suelen elevarse por el cielo. El caballo, criatura admirable y perfecta, pertenece entonces a tres mundos: al de la tierra, al del aire y al de las aguas. Ofrecerle a Atenea un caballo gigantesco, aunque fuese de madera, no dejaba de ser un obsequio suntuoso para los troyanos, quienes, a pesar de mostrarse reticentes, no pudieron evitar admirarlo, apoderarse de él e introducirlo en la ciudad. El caballo de Troya, como expresión idiomática, sigue siendo, en nuestros días, sinónimo del engaño destructivo, de aquello que se concibe como un obsequio agradable, atractivo a la mirada, pero que trae consigo intenciones ocultas y consecuencias funestas; y además aquel mítico caballo es sinónimo de la eficaz estrategia que enarbola la perspicacia y el ingenio.

Todos sabemos, por tanto, que no es prudente recibir caballos de madera de parte de un griego; al menos que, conscientes de ello, aceptemos la dádiva y ofrezcamos el pecho al otro.

II

Los aedas ―como después hicieron sus herederos, los rapsodas― custodiaron la memoria colectiva, alimentaron los sedimentos de la identidad de los pueblos y la tradición oral. Recordar, conservar y transmitir dichas historias era (sigue siéndolo) ponerle voz y vida con la palabra a las grandes epopeyas de las naciones y los héroes, pero también a la aldea y los hombres más humildes, incluso antes que la escritura. En todas las geografías ―bardos en la cultura gaélica e inglesa, entroncando con la tradición celta; skald en las lenguas escandinavas; griots en África; en la India, katakali; en Arabia, hakawatis― los aedas mantuvieron una lucha constante contra el olvido, alimentando el fervor por la palabra y la memoria.

En el pueblo wayuu, en Colombia, los palabreros son los maestros del diálogo. Ellos portan la palabra, encarnan la sabiduría y tienen la potestad para mediar en los conflictos familiares. Lo hacen porque los wayuu ―pueblo que se asienta en la península de La Guajira, situada entre Colombia y Venezuela― creen en el carácter sagrado de la palabra; y en el palabrero, que es orador e intermediario, recae la responsabilidad de aplicar la ley y servir de soporte a la vasta red de vínculos sociales y culturales, declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que aglutinan el pueblo wayuu. Los palabreros hacen paz con la palabra.

III

También en Colombia, Juan Manuel Roca (Medellín, 1946) escribió que la palabra perdida, poética necesariamente, guarda «la llave para descubrir el reino del silencio», pues desde nuestra humilde condición humana «intentamos con pobres palabras leer y descifrar» las ocultas señales de la poesía y «reconocer su huella como si fuera el casco de una bestia milenaria grabado entre las piedras». Roca, uno de los grandes autores contemporáneos de Hispanoamérica y el poeta vivo más reconocido de Colombia, ahonda en el peso (y el valor) de la palabra, y lo hace volviendo a la fuerza de los mitos y la historia, y como un cronista de lo poético-cotidiano de Colombia, al hacer aflorar las capas de su yo para que se reflejen los demás.

Juan Manuel Roca, como Rimbaud, se asume otro para hablar por todos; su poesía enarbola la posibilidad de unir pensamiento y memoria, realidad y mito en imágenes (en ellas está fundada la mejor poesía, nos dice un poeta fascinado también por la pintura). «Lo que más me interesa es, a partir de una atmósfera, la creación de ideas y de imágenes; estas muchas veces se me ocurren a partir de un hecho cotidiano, de una frase que oigo en la calle, de una intuición a través del sueño, de pronto también de una lectura», dijo a la poeta Piedad Bonnett.

Averigüe, si tiene tiempo, en dónde quedó pisoteado el ramo de la novia herida en pleno baile mientras sonaba el viejo himno de los ladrones muertos, la balada de las monjas que siembran escobas y riegan sus almácigos en una comarca bailadora y rapaz. Diga que no olviden apagar la luz en los kioscos del verano ni las orquestas de los salones que tocan valses en fuga. Cuénteles a sus nietos que el patio natal ya no existe y solo quedan vestigios en los parques, migajas de sueño en las ventanas. Dígales que se busca un país, que a quien lo encuentre se le dará una buena recompensa.

(«Dictado por los muertos»)

Como un aeda o un palabrero wayuu, Juan Manuel está consciente del enorme compromiso que ha asumido con la palabra, desde que en 1973 publicó su poemario Memoria del agua. Los críticos ―que lo consideran el bardo más importante en su país, por el entusiasmo que despierta entre los lectores, la trayectoria de sus libros con múltiples reconocimientos, premios y traducciones a más de diez idiomas, y por ser referente clave de la poesía en lengua española― lo ubican en la denominada Generación Desencantada: un diverso grupo de poetas nacidos en los años 40 que publicaron, sin un credo estético común, sus primeros libros en los 70. A esto suman su trabajo crítico sobre la poesía colombiana y el diálogo que estableció, durante diez años, con otras voces desde las páginas del Magazín Dominical del periódico El Espectador, en Bogotá, una separata cultural con la que se formaron varios autores.

“Sus poemas son huellas y señales de vida; el gesto escritural y vivencial de quien persiste”.

En su poesía, Juan Manuel Roca –además narrador, ensayista, crítico de arte y periodista– dialoga con la tradición latinoamericana y se sabe deudor de ella, sobre todo de César Vallejo y Juan Rulfo; con el romanticismo alemán y los surrealistas franceses, encabezados por Lautréamont y Rimbaud; y en su país, con la obra poética de José Asunción Silva, Aurelio Arturo, Luis Vidales, Carlos Obregón Borrero, Héctor Rojas Herazo y Fernando Charry Lara. En el prólogo de Cantar de lejanía, antología de 2005, el gran poeta chileno Gonzalo Rojas escribió que leer a Roca «será siempre un placer, un frescor, una cruza casi animal de la imaginación y el coraje». El autor de Oscuro añadió: «Poeta mío entre los míos, lo que más celebro en él es la fiereza, esa amarra entre vida y poesía que llega a lo libérrimo, el tono, el tono, como dijo Vallejo, el epicentro de decir el mundo. Y otra cosa: me hubiera gustado escribir muchos de sus textos. Tanta es la afinidad entre visión y lenguaje entre los dos». Esa fiereza lírica que elogió Rojas y un trabajo sostenido y consiente en los terrenos de la literatura, y sobre todo en la poiesis, han posibilitado que recibiera reconocimientos como el Premio Nacional de Poesía Eduardo Cote Lamus en 1975; el Premio Nacional de Poesía Universidad de Antioquía en 1979 y el de Cuento de este mismo centro académico en 2000; el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 1993; el Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura en 2004; el Premio de Poesía José Lezama Lima de Casa de las Américas, por Cantar de lejanía. Antología personal, en 2007; y el Premio Casa de América de Poesía Americana 2009, en España, por Biblia de Pobres (el jurado subrayó su dominio formal, la variedad, la estructura sólida de la obra y su capacidad de representar líricamente la realidad). Juan Manuel fue también finalista del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos en 2004; y le han sido otorgados dos Doctorados Honoris Causa en Literatura: uno por la Universidad del Valle en 1997, y otro en 2014, por la Universidad Nacional de Colombia.

IV

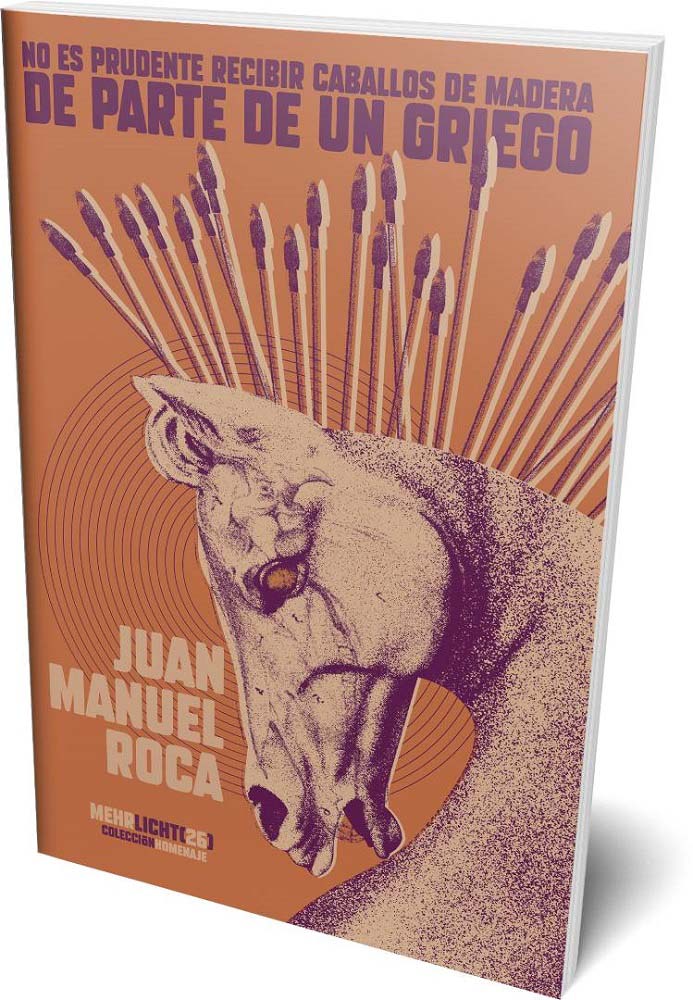

En 2014 Roca publicó por la Fundación Artes es Colombia, en su Colección Letras, el poemario No es prudente recibir caballos de madera de parte de un griego. Con este libro Roca cerró la abarcadora antología Silabario del camino. Poesía reunida 1973-2014, que inicia con textos de Memoria del agua y que recorre unos 19 poemarios (como Biblia de pobres, Pasaporte del apátrida, Cantar de lejanía, Fabulario real, País secreto, Tres orillas en busca de un río, Un violín para Chagall y Tres caras de la luna) y más de 40 años de oficio lírico.

En un juego de sentidos y resonancias, desde el título Roca advierte sobre la posibilidad de una doble lectura, de algo más oculto en el interior, como un artilugio que nos hará, después de cerrar el volumen, «mirar un paisaje distinto» al de cada noche. Juan Manuel nos propone un viaje por los terrenos de la memoria, donde el lector –que ha sido avisado previamente– no será nunca pasivo, sino que escudriñará, junto con el poeta, senderos donde la memoria personal entronca con la memoria nacional y conforman la médula de un país.

Nelson Romero Guzmán, al reseñar el libro, destaca que su «sentido poético más hondo se nutre del regreso del tiempo, la vuelta a Ilión», y que, entre las posibles lecturas que encierra prefiere «la del tiempo a través del cuerpo como morada de un “otro” que se canta y se cuenta, y nos comparte esos cantos contados en prosa de sus viajes, sus visiones, sus metamorfosis». Para Romero Guzmán «el cuerpo es la metáfora de una Ilión imagen de un país que puede ser Colombia o que es, provisionalmente, Colombia», pues Juan Manuel Roca «ha sabido asimilar con la mayor sencillez y hondura poética, la tragicomedia nacional» de esa nación.

Muy cerca al cementerio, los maestros usaban como pizarra los muros para pedir algo más que el salario del miedo. Me uní y pinté un silabario invisible con un negro tizón. Los fabricantes de calzado echaron a andar sus pies en la protesta. Una brigada rompehuelgas avanzó como una ola negra cercando la luz de la mañana. En fin, un día normal en mi ciudad.

(«Un sueño provocado»)

En este cuaderno Juan Manuel nos muestra un cuerpo-país-Troya que se torna uno solo y que le permiten, incluso, aludir a uno de los temas cuestionados por su poesía, el poder. Es un cuerpo mal gobernado que habita con resignación, que lo persigue y «mide sus pasos en mis pasos, casa su sombra con la mía», un «viejo y asiduo cuerpo, compañero de andanzas y desvelos». Es un país que existe, en buena medida, en la permanencia de la memoria y los recuerdos: en el patio de la casa natal, en el caballo de madera de la infancia, en viajes y regresos, en un poema que no escampa. Y es una Troya simbólica, fortaleza y sitio expuesto. El cuerpo es ―en estas páginas donde Roca abre el pecho y la memoria a momentos de su vida― la arrasada imagen de Troya, receptáculo de los testimonios de las andanzas por el mundo, un espacio (en el tiempo, en la carne, en las ruinas) donde el yo habita en otros y fluye. El poeta anda, por tanto, en busca de su país, de un cuerpo y de una Troya con su Helena.

Suponía que al fondo de mi piel, adentro de mi precaria armazón, crecía un país de vastas llanuras y hondonadas, pero no sabía a ciencia cierta si su único habitante era gobernante o gobernado, rey o vasallo, cortesano o regicida. Nunca supe a quién culpar del mal gobierno de mi cuerpo.

(«Los viejos tratos»)

El cuerpo obsesiona a Roca tanto como el tiempo, o precisamente por su paso sin retorno. Justamente los versos que abren el libro, el poema-pórtico ―que en la primera edición apareció como parte de la portada y es el único no escrito en los registros de la prosa poética―, se nombra «Poema del tiempo» y resume muchas de las búsquedas del poeta colombiano: se abre al juego de dobles, a los viajes en el espacio y el tiempo de geografías reales (no solo del país natal) y/o imaginarias, por espacios míticos y/o literarios, y en «las estancias por los pasajes de la memoria en ese vagón del cuerpo poseso por su habitante embrujado que entra y sale para nutrirnos de nuevas visiones», como apunta Romero Guzmán.

“En este cuaderno Juan Manuel nos muestra un cuerpo-país-Troya que se torna uno solo y que le permiten, incluso, aludir a uno de los temas cuestionados por su poesía, el poder”.

La poesía de Roca, la sencillez de su lirismo, que lo ha hecho tan cercano, admirado y leído, sobre todo por los jóvenes, se nutre de un poderoso rejuego de imágenes, de las claves del humor y la ironía (incluso cuando el propio Roca es objeto de ella; pues sabe, como el italiano Darío Fo, que «la sátira es el arma más eficaz contra el poder»), y de interrogantes que excavan en la capacidad de pensar y cuestionarnos la realidad, la historia y la memoria; y que hacen que el lector se reconozca en ella, y dialogue, como sujeto lírico. En su obra la tradición se entrelaza con lo cotidiano, en juego dialéctico de contradicciones y ausencias que generan sentidos y persisten en la búsqueda de las extrañas formas de toda posible belleza.

El poeta –ese artífice de la palabra en diálogo, de la palabra que cobra vida en el verso y crece– entra en conversación consigo mismo. La poesía es lenguaje, por eso a Roca le interesa eso que Hugo Friedrich llama la despersonalización del yo poético; es decir, la creación de otras máscaras, personajes, personas… con reminiscencias en Baudelaire, Rimbaud y Pessoa. Para ello ha prescindido de la esfera puramente sentimental mediante los monólogos. «Es la posibilidad de ser uno y otros a la vez», asegura. El poeta –decimos parafraseando a Philip Potdevin– reflexiona, interpela, indaga, añora, evoca y sabe que ya no es el mismo, que no puede serlo, aunque se aferre a las estaciones del recuerdo, pues los años pasan y el cuerpo (como receptáculo) se metamorfosea. Sus poemas son huellas y señales de vida; el gesto escritural y vivencial de quien persiste. Al bardo lo acecha su propio cuerpo, lo persigue, como una sombra, y se encuentra con él en las calles, en viajes por carretera, en las tabernas y en la voz popular. Aquí libra una lucha desigual contra su peor enemigo: el ego. Sube al cuadrilátero, como un condenado a muerte y es sacudido; pero el poeta no se queda en esa confrontación consigo, al indagar en la inocencia, en el peligro y en la poesía, pues sabe, audaz, intrépido y soñador, que, como diría Rilke, «una bandera está hecha de la misma materia que una mortaja» y «el poeta es en todo lugar un extranjero» que «se hastía de ver paisajes con estandartes y mortajas». Roca nos trae noticias de parte del silencio, mientras «la luna se derrite como un cubo de hielo en la pecera del mar», y encuentra la poesía en el sustrato de la cotidianidad, en las alacenas de la memoria, feliz y dolorosa. Con ella intenta descifrar el mundo y levantar su monumento a la palabra.

La nocturnidad, el agua como metáfora del tiempo, el Nadie homérico, la memoria… pueblan sus textos. Mientras la imagen, la cotidianidad, la despersonalización, la distancia de lo filosófico y lo sentimental ―aunque no evita del todo referencias lírico-amatorias― dan forma a su identidad poética. El tema que la engloba todo, nos dice, es el tiempo: «Creo que cuando hablo del agua, me estoy refiriendo, ya Jorge Manrique lo dijo con mayor eficacia, al transcurrir del tiempo. Cuando hablo de la presencia del hombre también me lo planteo frente al tiempo. He escrito el monólogo de un relojero, el de un anticuario, el del polvo, como simples máscaras para hablar del tiempo». El caballo de Troya ―esa hermosa y peligrosa metáfora que surcó la historia― puede recordarnos al caballo de madera de la infancia.

V

Traganíquel 2

Cuentan que cuando Bola de Nieve pedaleaba su piano en épocas del cine mudo, cuando se hizo el mejor cine, antes de pasar de ser mudo a ser ciego, Ignacio Villa, alias Bola de Nieve, recorría desde su piano la geografía del sueño. Decía que su voz de lija era una voz de botellero, de esos hombres que en las viejas calles cambiaban a los niños pirulís por botellas.

Yo lo pongo a cantar muchas mañanas. Y lo imagino en una silenciosa película que filma mi adentro: Bola de Nieve recorre pedaleando con su piano una legión de paisajes, de seres y de olvidos. Y Paul Robeson lo mira cruzar a su lado, agitando su mano enguantada como la gruta de una guama, mientras canta una «bequeriana» o la graciosa canción de «Mesié Julián».

Y ahí cruza el aire, como si no reposara en un solar de muerte en vecindades del azul, del cielo azul de su país, justo allí, en la sonora Guanabacoa. Y si bajo el telón y no hay más monedas que echar al traganíquel, Bola de Nieve rueda su voz por las pendientes del recuerdo y crece en el silencio su exuberante flor de la canela.

VI

La obra de Juan Manuel Roca es conocida en Cuba sobre todo después recibir el Premio de Poesía José Lezama Lima de Casa de las Américas, por Cantar de lejanía. Antología personal, en 2007, que había sido publicado en 2005 por el Fondo de Cultura Económica de México. El acta del jurado subrayó que premiaba Cantar de lejanía ―que llegó al lector cubano con el sello del Fondo Editorial Casa de las Américas― por «por recoger, en versos escritos a lo largo de más de treinta años, lo mejor y más personal de una obra ya ineludible». Antes, en 1988 Roca integró el jurado del Premio Casa en Poesía, que quedó desierto, junto a Juan Bañuelos (México), Luis Pastori (Venezuela), Julio Valle-Castillo (Nicaragua) y el cubano Víctor Rodríguez Núñez. Desde entonces, incluso antes, ha estado vinculado a Cuba, a Casa y a su revista; referencias y amigos de la isla rondan también su obra de ficción, su periodismo y su vida. Regresó como jurado del Premio justo veinte años después, en 2008, y con Carmen Berenguer (Chile), Jorge Boccanera (Argentina), Gustavo Pereira (Venezuela) y el cubano Alex Pausides, premió el cuaderno La llave Marilyn, de la argentina Laura Yasan. Con el cubano Alberto Rodríguez Tosca fundó en Colombia el periódico cultural La Sangrada Escritura.

“En su poesía, Juan Manuel Roca –además narrador, ensayista, crítico de arte y periodista– dialoga con la tradición latinoamericana y se sabe deudor de ella, sobre todo de César Vallejo y Juan Rulfo”.

Hoy, a cincuenta años que Juan Manuel Roca publicara su primer poemario, Memoria del agua ―un libro «que apunta hacia una lírica entre el sueño y la vigilia» y que pretendía «más que buscar cosas episódicas y sucesos», crear atmosferas, le explicó a Piedad Bonnett―, Ediciones La Luz publica, gracias a su generosidad, No es prudente recibir caballos de madera de parte de un griego, como homenaje a un autor imprescindible, cuyos versos permanecen en la memoria colectiva de los colombianos y de lectores de varias partes del mundo. Corramos el riesgo, seamos imprudentes, aunque Roca nos lo advierta desde el título, y aceptemos este caballo de madera que guarda en su interior el poder de la palabra. Recibamos «su huella como si fuera el casco de una bestia milenaria grabado entre las piedras».

*Prólogo del poemario No es prudente recibir caballos de madera de parte de un griego, del colombiano Juan Manuel Roca, publicado por Ediciones La Luz (2023) y presentado en la XXXI Feria Internacional del Libro de La Habana.