Lázaro Reynaldo y el regreso a los viejos sitios donde amó la vida

12/8/2020

Lázaro Reynaldo Rodríguez sabe —como asegura el poema— que no es recomendable volver a los lugares donde en algún momento se fue feliz. Cada viaje a la semilla conlleva desgarramientos, cambios, fracturas, añoranzas reencontradas, pero también —la vida termina siendo, aunque no queramos, un viaje cíclico, un retorno a la génesis— permite encuentros, fertiliza la memoria, hace germinar de nuevo la primera duda, la inquietud prístina, el infantil trazo… A esos retornos uno acaba aferrándose, porque en ellos nos reencontramos y crecemos, aunque la partida haya, por eso mismo, posibilitado la ruta de viaje.

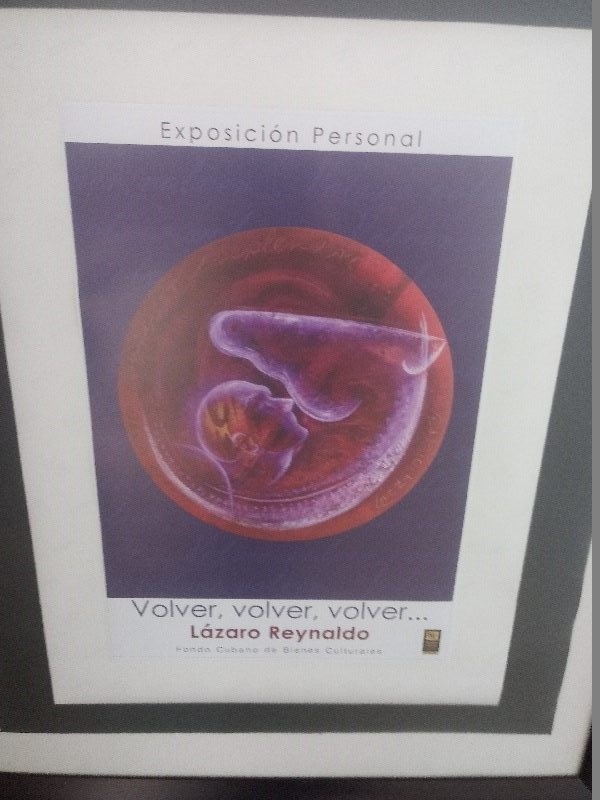

Radicado en México desde 1991, Lázaro Reynaldo regresó a su Holguín natal con la exposición “Volver, volver, volver…”, que aún se exhibe en la galería El Zaguán, del Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC) en la ciudad, y que —más allá de la conocida canción cuyo título toma como leitmotiv— nos invita a encontrarnos con uno mismo, en esa búsqueda constante hacia sí que es el arte. Lo anterior (el viaje, el reencuentro que posibilita la creación) parecería algo lógico, una boutade, si Lázaro Reynaldo no fuera, sobre todo, un artista sincero consigo mismo y con su propuesta (dos cualidades que se advierten al adentrarse en su trabajo). Las piezas no son solo, o no únicamente, un giro en el que la imagen se inscribe en el marco de la representación y de lo representado. Ese giro marca otras latitudes, otros sitios, tal vez mentales, emocionales, propicios a la partida, al retorno, en los que el artista elabora su propia idea del arte.

Apertrechada de las posibilidades de la abstracción figurativa, su obra no se queda en cualquiera de estos marcos cerrados, académicos, ya que posibilita la abstracción, sino que el trabajo de Lázaro Reynaldo se precipita como un torrente azul y traslúcido (el mar) o en el rojo y el blanco (colores que junto al azul lo caracterizan), o en el ocre, los tonos terrosos, sensitivos, dorados como el sol que lo cubre todo, y que dan paso a la creación. Digamos que Reynaldo desborda las clasificaciones en la búsqueda de una manera más sensible, espiritual, palpable, de expresarse, con personajes de observan de perfil (“La fascinación”, “Mujer en azul”, “Mi padre, mi hermano y yo” y “Entre el mago y el lector”, por ejemplo) y elementos geométricos (“Aquí estás mamá”, “A mamá Cachita”, o la bellísima serie de siete obras “A la luz, a la Reina”) en la búsqueda de la armonía interior que lo equilibra todo, que explora, indaga.

“El recogimiento y zozobra de estos meses, por culpa de la adversaria pandemia, en compensación nos ha dejado de vuelta a Lázaro Reynaldo, artista holguinero radicado en México desde hace varios lustros, quien, siendo compelido a detenerse por un tiempo impredecible en su ciudad, ha sabido aprovechar la amenaza para convertirla en oportunidad de afirmación en la tierra que lo vio crecer… Para Lázaro Reynaldo, volver o regresar —que no es lo mismo pero es igual— le ha permitido confirmar que no hay presente que no sea hijo de su propio pasado”, afirmó el investigador José Vega Suñol en las palabras de inauguración de una exposición donde este artista explaya una visión sincrética de la vida, y esa misma visión espiritual es una constante que se traslada a cualquier ámbito de su cotidianidad. (Por ejemplo, pocas piezas en los últimos tiempos me han trasmitido tanta espiritualidad y belleza como “A mamá Cachita”, especie de “espejo” del discurso de Reynaldo en la muestra). El artista va armando artilugios de su memoria, fragmentos a salvaguarda de los días, maderos a los que agarrarse; y con ellos atrapa la espiritualidad y la identidad del ser humano y, claro, ofrece la suya. Sus trazos sencillos, minimalistas, que recuerdan por momentos algunas obras del también cubano José Bedia (en los antropomórfico de las figuras, que metamorfosean en cuerpos de animales, caballos por ejemplo, en los complementos verbales que intensifican el mensaje de algunas piezas) nos remiten a los contextos de una paz interior deseada y encontrada. Todos miran el universo, todos buscan. El ojo milenario (ojo poético) ofrece su luz.

No sé por qué pienso en Severo Sarduy —un “pintor presa del color”, como apuntó su editor y amigo Francois Wahl— y el color desnudo, más allá del sometimiento a ciertas estructuras primarias. Quizá por aquello del barroco en pos del placer y, además, la propia función del artista de “comunicarnos aquello que huye de la estructuración artificial, de la realidad construida por el hombre con el fin de dominar el ambiente que lo circunda, nos devuelven con los nuevos valores descubiertos (la elipsis, la parábola, el espejo) la contradicción de aquellos”. Quizá por el propio espejo, por la abstracción como experimentación y como búsqueda cíclica, por el anclaje de cubanía que, per se, se palpa en la obra (distinta) de ambos creadores; aunque las pesquisas del camagüeyano lo llevaran al oriente, y las de Reynaldo al volver.

Residente en una urbe tan cosmopolita como la Ciudad de México, propicia para experimentaciones creativas, para el arte sin aprensiones, Lázaro Reynaldo realizó su viaje a la semilla —un viaje, como su obra, emotivo, afectivo, afirmativo, esencial, lírico—; aunque podría apostar que esta semilla siempre va con él para recordarle de dónde viene y hacia dónde va, porque —como diría otra canción— “uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida”.