Hay privilegios que uno alcanza porque, de alguna manera, se esfuerza por ellos; hay otros que llegan inesperadamente. Entre estos últimos incluyo la fortuna que tuve, allá por el año 1998, de conocer y trabajar brevemente junto a Ambrosio Fornet como su “edecana”, como él solía llamarme, y luego contar con el privilegio de su cercana amistad.

Ambrosio era un “ser de luz”, al decir de mi abuelo paterno. No escatimaba en ocurrentes cumplidos, no solo para quienes conocía, sino eventualmente para desconocidos. Su filosofía era contribuir al bienestar del otro: “¿Por qué no hacer feliz a la gente, si cuesta tan poco?”, acostumbraba a responder. Tras un “¡Oiga, joven…!”, con el cual encabezaba cualquier andanada de palabras gratificantes, provocaba de inmediato la sonrisa y, de ahí, la comodidad de conversar con él, de disfrutar realmente de su compañía, eso sí, escasa (y por ello más valiosa), porque no era muy dado a los espacios públicos ni a las presentaciones y homenajes, al menos en sus últimos años.

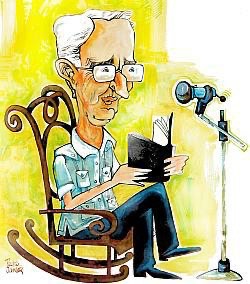

¿Quién no recuerda al Ambrosio de Memorias del subdesarrollo, como parte del público en la célebre escena del debate, con su habitual gesto de la mano en la barbilla y el dedo índice sobre los labios? El Ambrosio de pelo oscuro y gafas. Aquel tantas veces hallado en las fotos del Archivo de la Casa de las Américas en debates, lecturas, congresos y encuentros con intelectuales. El Ambrosio activo, peleador, agudo, con esa memorable claridad de ideas y esa facilidad de llegar a los más disímiles lectores y audiencias; con esa sabiduría ganada en años de lecturas y diálogos con otros tantos escritores y pensadores diversos; el de las tantas y tan sustanciosas publicaciones.

Ayer conversábamos sobre Pocho —como era llamado por familiares y amigos cercanos—, justo en la sala de su casa, y surgió el inevitable tema de sus camisas. Comenté que algún día escribiría sobre eso, pero no pensé que tendría la oportunidad de hacerlo tan pronto. ¡Cuando Pocho se aficionaba a una “camisita”, no había Dios que le hiciera usar otra! Silvia, su compañera, cómplice y respaldo de toda una vida —tras 74 años juntos—, aseguraba que, aunque le rogara, no se ponía otra cosa.

Conocí a Pocho con una camisita azul claro, de bolsillos bajos donde guardaba plumas, papelitos, siempre algo. La usó por mucho tiempo y solo la alternaba con una guayabera, también azul claro, que reservaba para las ocasiones especiales. Luego se aficionó a una de cuadritos pequeños, de color verde azuloso claro, y recuerdo otra en tonos carmelitas. El desgaste las volvía tan finas que se transparentaban, hasta que la presión familiar hacía que usara otra.

Las “camisitas” de Pocho hablaban mucho de él; de su sencillez, de su humildad, de su desprendimiento. Nunca le importaron las opiniones ajenas sobre temas como las apariencias o su poco apego al bienestar material o a los privilegios de excepcionalidad. Tampoco le importaba si aprobaban o no su defensa a ultranza de ideas que sostenía con total convicción, aunque le generaran alguna enemistad, dada su tozudez bayamesa. En su cotidianidad poseía escasa habilidad para tratar asuntos prácticos, y se contaba más de una historia de sus entretenimientos en la calle que provocaron lo mismo situaciones hilarantes que contratiempos familiares. Siempre me pregunté qué rondaba en su cabeza en esos momentos. Algo me quedaba claro: para él la formación intelectual, la profundización en el conocimiento y el estudio eran prioritarios; y la constancia en el trabajo, la ética, el respeto y la entereza eran valores de los que siempre hizo gala y que dejó como legado no solo a los Fornet —hijos y nietos que han heredado mucho de él mismo—, sino también a quienes lo conocimos.

“Estará en nosotros y en sus libros, que hoy engrandecen nuestra cultura y nos hacen mejores cubanos”.

Recordar a Pocho provoca una inevitable alegría, a pesar de la tristeza que deja su despedida. Lo vamos a extrañar, lo necesitaremos, sin embargo, estará en nosotros y en sus libros, que hoy engrandecen nuestra cultura y nos hacen mejores cubanos.