Gustavo Eguren llevó el humor a su prosa una y otra vez. Tenía la capacidad de entresacar un zumo de humor de entre el drama cotidiano, y poseía el don de la observación de la realidad, al cual unía su experiencia vital y maestría narrativa. Aunque graduado de doctor en Derecho de la Universidad de La Habana en 1950, en su currículum laboral aparecen los oficios de cartero, maestro, vendedor ambulante, libretista de radio y televisión.

El derroche de imaginación como recurso para buscar la arista simpática de un cuadro ciertamente amargo, revela a un Gustavo Eguren cuyos personajes, al cabo de un tránsito por diversas calamidades, emergen victoriosos para dejarnos al final una sonrisa de satisfacción como lectores. Y es que no utiliza el escritor el escalpelo que hiere profundo, sino el lápiz tinta que resalta el asunto y se detiene cuando alcanza la medida justa de la bondad.

Cuentista con algo de cuentero, en la obra de Eguren abundan los ejemplos del humor reflexivo, a partir del cual desarrolla una situación que, dispuesta por el autor en un medio determinado, lo trasciende, lo cual es requisito esencial para que la literatura se adentre en el espíritu de quien lee.

“Cuentista con algo de cuentero, en la obra de Eguren abundan los ejemplos del humor reflexivo, a partir del cual desarrolla una situación que, dispuesta por el autor en un medio determinado, lo trasciende”.

En 1975 Eguren publicó un libro de título sugerente: Los lagartos no comen queso. Tenía entonces 50 años y el asunto transcurre en el periodo que antecede al triunfo de la Revolución. Aun cuando algunos autores no conseguían por entonces evitar una cierta (y agobiante) intención didáctica y “tecosa”, Eguren salta los obstáculos y alcanza su objetivo:

Imagine que usted se encuentra el huevo de la esperanza; como quien anda al desgaire, mira sin querer hacia cualquier parte, y allí, semioculto entre la hierba, pero intencionalmente descuidado —para que no quepa la menor duda— asoma la comba sonrosada, al alcance de su mano, el huevo de la esperanza. De igual modo le podría sugerir que se imaginara tajando un aguacate —supongamos que le guste hacerse la ensalada— y que de pronto viera surgir, por la rendija de ese corte, al genio de la lámpara, o, en este caso, el del aguacate.

Nacido el 6 de abril de 1925 —en la Isla que entonces era de Pinos y hoy de la Juventud, pero que por aquellas fechas celebraba ¡por fin, carajo! su reconocimiento ya sin litigio como cubana— y de padres vascos, Gustavo permaneció en la tierra de sus ancestros desde los tres hasta los nueve años, y a escribir comenzó ya de vuelta a Cuba, en la adolescencia.

Solo tenía publicados dos cuentos en revistas nacionales, por lo que su irrupción en el contexto editorial ocurre a partir de su trabajo como asesor literario de la presidencia del Consejo Nacional de Cultura y director de literatura e investigador literario de la Biblioteca Nacional José Martí.

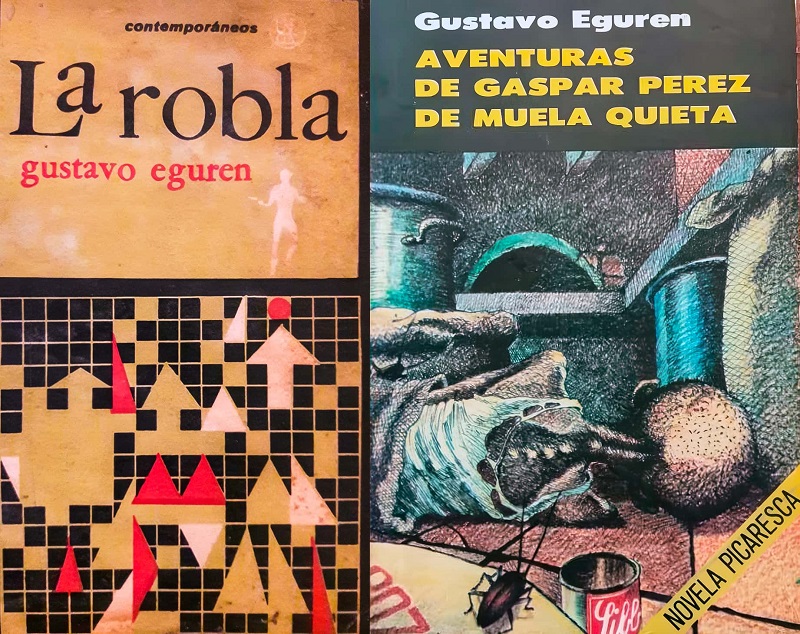

En 1967 publicó su primera novela, La robla, y cuatro años después La cal en las paredes. Los lagartos no comen queso, uno de sus libros más leídos —o tal vez el más leído y conocido— revela en Gustavo Eguren al humorista maduro, aunque también al cuentista que ha perfilado estilo y lenguaje, y sabe cómo conquistar las preferencias de un público lector entonces muy ávido del texto impreso, ajeno aún a la competencia de las nuevas tecnologías.

Excelente en la descripción, ingenioso en el trazado de los caracteres, y mordaz a ratos. Tal es el Eguren de este pasaje:

Robertico tenía apellido de abolengo: Vellido de Luna; por su rostro cetrino, apodo de rufián: Lagarto; y un andar con los pies vueltos hacia fuera que le producía una especie de bamboleo amenazante —como ese balaustre que en la azotea se mueve con el viento—; su panza se desplazaba a un lado, las enormes posaderas hacia el otro, los hombros giraban ondulatorios y, en lo alto, la cabeza iba como independiente, diciendo unas veces que sí, otras que no, inerme y desentendida.

Bajo sus impecables ojos azules, todo se le confundía: mandíbula, papada, cachetes, nariz, pómulos; todo, menos el bigote de morsa cayéndole sobre los labios redondos y proyectados como el hueco grande de un porrón. Una larga vida chupando del tabaco le había configurado esa boca.

Las aventuras de Gaspar Pérez de Muela Quieta, publicado en 1982, se considera uno de los mejores ejemplos de la narrativa picaresca en la literatura insular. El autor reconoce la huella de Francisco de Quevedo en El Buscón, aunque sitúa la trama en la Cuba de finales de la década del 50, lo cual le aporta contemporaneidad y compenetra al lector con una realidad conocida. También Los papelillos de San Amiplín, de 1997, colección de “papelillos” publicados previamente, muestra al Eguren maestro de la sátira dentro de la picardía criolla, al autor que se divierte cuando escribe y, por tanto, lleva el divertimento al plano literario. A manera de continuación histórica de Aventuras de Gaspar… publica en 1998 el libro titulado Pepe, repertorio del mundillo de los caracteres picarescos… ahora en el socialismo. Aquí le va un pasaje:

Terminó de quitarse la guayabera y los pantalones concentrado en la idea de que el carro y la falta de ejercicio —no la vida sedentaria como se dice— estaban acabando con él. Fue hasta el balcón, mientras que Eloína tomaba una ducha, y se puso a fumar. Al rato, cuando ella regresó envuelta en una toalla, se detuvo a observarlo y —tal vez por sus calzoncillos color naranja— tuvo la impresión de que, de algún tiempo a esa parte, había echado una barriguita que le hacían parecer todavía más flacas las canillas.

“Aun cuando algunos autores no conseguían por entonces evitar una cierta (y agobiante) intención didáctica (…), Eguren salta los obstáculos y alcanza su objetivo”.

La relación bibliográfica de Gustavo Eguren aquí ofrecida en modo alguno es completa. Solo nos interesa destacar la riqueza y variedad de un género —el humor— válido en cualquiera de los medios y con profunda raigambre en la literatura cubana, cultivado sin prejuicios —Eguren, por ejemplo, perteneció en el decenio del 60 al servicio diplomático y cumplió misiones en India, República Federal Alemana, Finlandia y Bélgica— por notables autores para quienes una sonrisa surte el efecto de la pizca de sal en el huevo frito.

Otro libro más —prometo que el último— merece reconocimiento y nada tiene que ver con el humor. Se titula La Fidelísima Habana, y cuanto lector pretenda conocer cómo vieron la capital cubana los forasteros llegados a lo largo de cuatro siglos, hasta 1898, necesitará detenerse en él y tomar nota, para luego citar.

Ese personaje nombrado Gustavo Eguren murió en 2010. Recordarlo y leerlo a un siglo de su nacimiento es un acto de justicia y una manera que todo autor agradece “dondequiera que esté”.