El rebelde elegante

8/6/2020

En 1959 yo cursaba el cuarto grado y Armando Hart Dávalos debutó como ministro de Educación del gobierno revolucionario. Mis primeras referencias sobre su actividad y su pensamiento datan de entonces. Con mis nueve años cumplidos, el deslumbramiento por las imágenes de los triunfantes barbudos de verde olivo era aún mayúsculo. Por tal motivo, a mi inocente apreciación le resultaba un tanto extraña la impronta de aquel ministro de los rebeldes, con traje y corbata, pues ignoraba su activo papel en la lucha clandestina y sus osadas acciones de enfrentamiento a la dictadura. Aquel ministro de mi infancia –¿cómo suponerlo?– volvería a ser mi ministro en la madurez.

Pasaron casi dos décadas: corría 1978. El suceso más importante del año en el país sería el XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Yo era aún un aficionado que aspiraba escribir algo que valiera la pena, y tuve la suerte de que me seleccionaran para asistir al encuentro nacional de la organización de creadores jóvenes que entonces se llamaba Brigada “Hermanos Saíz”.

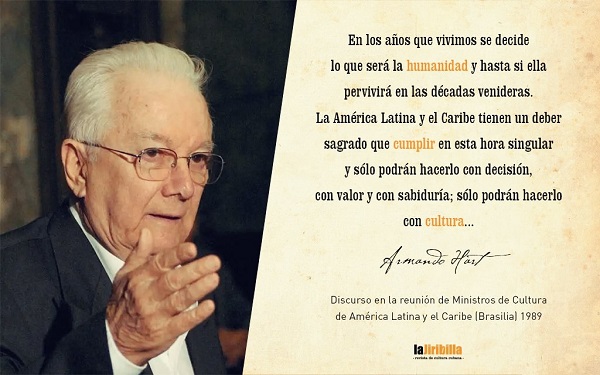

En la presidencia recuerdo a Osvaldo Navarro, y en el foro, cuestionadores y lúcidos, a los “caimaneros” Bladimir Zamora, Arturo Arango y Víctor Rodríguez Núñez, entre otros. Me llamó mucho la atención el fuerte debate, al cual no estaba acostumbrado, pero lo que más me movió el piso fue el discurso de cierre pronunciado por el titular del Ministerio de Cultura, organismo con menos de dos años de ejecutoria. Las palabras de Armando Hart —aún con su aspecto de dandi, pero en guayabera— me sirvieron de mucho para orientar mis esfuerzos, tanto los de escritor como los de promotor. Avisaban del nuevo rumbo que tomaría la dinámica cultural del país.

El más impactante de sus planteamientos, para mí, fue el de la necesidad de que las instituciones culturales tuvieran en los artistas e intelectuales sus líderes y principales directivos. No se concebía —precisó— que un hospital no lo dirigiera un médico, o que una escuela no la dirigiera un maestro; sin embargo —lamentó— las instituciones de la cultura operaban comandadas por personas de otras formaciones profesionales. Error a enmendar —concluyó.

Años después, en su imprescindible entrevista Cambiar las reglas del juego, abundó sobre la problemática: “Los conceptos estrechos o burocráticos para el manejo de las cuestiones culturales son síntomas de limitaciones intelectuales y de falta de confianza en la sociedad que construimos”.[1]

En lo laboral, fui beneficiario de esa nueva política, solo que a la altura de 1990, cuando pasé a dirigir el frente de literatura del recién creado Centro Provincial del Libro y la Literatura de Villa Clara. Como no poseo formación universitaria en Humanidades, nunca antes pude ingresar como trabajador en el organismo, pese a que por el trayecto fui acumulando créditos como escritor. Era víctima de un resistente círculo vicioso: nunca pude estudiar Filología por falta de empleo en Cultura y, a la vez, no podía trabajar en sus instancias por no ser graduado de Filología. La dispensa que firmó Hart, a mi favor, abrió por fin la vía.

Lo cierto es que, bajo la dirección de Hart, el Ministerio revolucionó rápidamente su sistema institucional, primero con las diez instituciones culturales básicas. A ellas se les adicionó la orquestación de una plataforma horizontal, enfocada en conducir la política cultural de los territorios mediante consultas con el Consejo Popular de la Cultura, que involucraba a las instancias políticas, de gobierno y de masas en el trazado de las principales directrices. Este órgano colegiado rindió utilidades hasta finales de los años ochenta, momento en que, con la creación de los Centros y Consejos, se dio otra vuelta de tuerca a la lógica del trabajo en las provincias. Ya residían y trabajaban en ellas núcleos de profesionales que requerían pautas de promoción más rigurosas.

Las apreciaciones en torno a la efectividad de las políticas culturales muchas veces están permeadas por una visión metonímica, que da por nacional lo que ocurre en la capital del país. Las acciones antes mencionadas, mientras Armando Hart dirigió el Ministerio de Cultura, se desarrollaron en las provincias con un efecto superior al que pudieron tener en La Habana. La densidad institucional de la metrópoli, unida a la presencia de las principales figuras de creación, pensamiento y difusión artístico-literaria, probablemente reduzcan la visibilidad y trascendencia de algunas políticas de naturaleza masiva, pero en la mayoría de los territorios del interior estas se instauraron con la fuerza de lo inaugural, a la par que abrían un sendero expedito para la formación y empoderamiento de las figuras y procesos más promisorios.

Desde su creación, estas estructuras dinamizaron y permitieron asimilar y traducir a acciones concretas, casi siempre con buena fortuna, los numerosos retos que nuestra ambiciosa política cultural les puso delante. No obstante, hoy —transcurridos treinta años— pienso que se necesitaría una nueva mirada, renovadora, para que, sin tirar al niño con el agua sucia, nos atemperemos a las especificidades económicas, sociales y políticas de una actualidad que difiere bastante de la época antes reseñada.

Son ampliamente conocidos y comentados los sucesos que en lo cultural, en la década del sesenta, provocaron una serie de desencuentros entre los intelectuales y las personas encargadas de encaminar el trabajo cultural al amparo de la nueva perspectiva revolucionaria. El caso Padilla levantó toda una alharaca que, polarizadas las posiciones, desembocó en lo que luego se denominó Quinquenio Gris, herida de larga convalecencia.

En varias ocasiones he asegurado, y hoy lo percibo igual, que el referido quinquenio fue, más que todo, un fenómeno habanero, pues en provincias, donde el estatus profesional de los artistas (sobre todo los escritores) era casi inexistente, lo que vivimos fue una etapa de inauguración de oportunidades, tal vez no derivadas solamente de las acciones del Consejo Nacional de Cultura, sino también de la propia política cultural de la Revolución, desde sus inicios inclusiva y expansiva.

Mi anterior razonamiento no se centra en ignorar lo desacertado de ciertas prioridades temáticas y usos programáticos que se le asignaron a la cultura. Estos sí se instalaron, con igual fuerza a lo largo de la Isla, aunque de manera más traumática en La Habana. Pero en verdad cabe preguntarse si muchos productos de celebración y reafirmación no portaban, en los mejores casos, su cuota de legitimidad por las epifanías sociales que la Revolución iba inaugurando. A favor de la nueva perspectiva que Hart llevó al Ministerio de Cultura está el haber enmendado en altísima medida los encontronazos y desencuentros que aquellos procederes desataron.

Desconocer que, desde los días más tempranos del triunfo de la Revolución, la cultura comenzó a ocupar el lugar que le corresponde en la construcción de un país a la altura de lo soñado por nuestros próceres, sería totalmente injusto. Ahí están, para demostrar lo contrario, hechos tan trascendentes como la Campaña de Alfabetización (con Hart al frente) y la descomunal política educacional subsiguiente, la creación de la Imprenta Nacional de Cuba, de la Uneac, del movimiento de artistas aficionados, de la red de librerías y bibliotecas, del sistema de eventos y un sinfín más de acciones. Con el nacimiento del Ministerio de Cultura y la designación de Armando Hart Dávalos al frente, la plataforma inclusiva del organismo se extendió de manera notable y las decisiones en ese terreno, lejos ya del autoritarismo y la sospecha, comenzaron a asumirse con la participación viva y activa de la inteligencia consensuada.

A Armando Hart lo vi por última vez en 2017, durante la clausura de la Feria Internacional del Libro en Santiago de Cuba, donde se le rindió homenaje. Seguía siendo un rebelde elegante.

Santa Clara, 7 de junio de 2020

Ciertamente fue siempre un hombre de la cultura y por la cultura, nadie que lo haya conocido y haya actuado en su entorno, puede dudar de la profundidad y alcance de su pensamiento y protección intelectual, tal es así que fue uno de los pocos que en un momento crucial para el socialismo en el mundo, entendió la Perestroika y se atrevió a reflexionar en público sobre ella con enfoques positivos. Que pena que los esquemas de autoritarismo unipersonal de un régimen, que finalmente está demostrado que nunca fue ni ha sido socialista y su sentido de las lealtades, le impidieran actuar con mayor incidencia y utilidad.