Todo el mundo lo conoce. Todo el mundo lo quiere. Nadie lo va a olvidar. Claro, yo siempre lo veré como el casi niño de 18 años que ganó el premio Villa Clara de poesía con unos versos dedicados a Eliseo Diego. Rápidamente nos hizo partícipes de esa claridad suya que nunca dejará de acompañarnos.

Estábamos en 1981 y con aquel galardón Sigfredo Ariel daba su primera señal en la vida literaria de su ciudad y país natales. Llegaba junto a Arístides Vega, Frank Abel Dopico, Heriberto Hernández, Jorge Ángel Hernández y algunos más que propiciaron un radical cambio en la perspectiva poética de nuestro quehacer literario, entonces sí provinciano. Me cuesta creer que ni Sigfredo ni Dopico ni Heriberto nos acompañan ya.

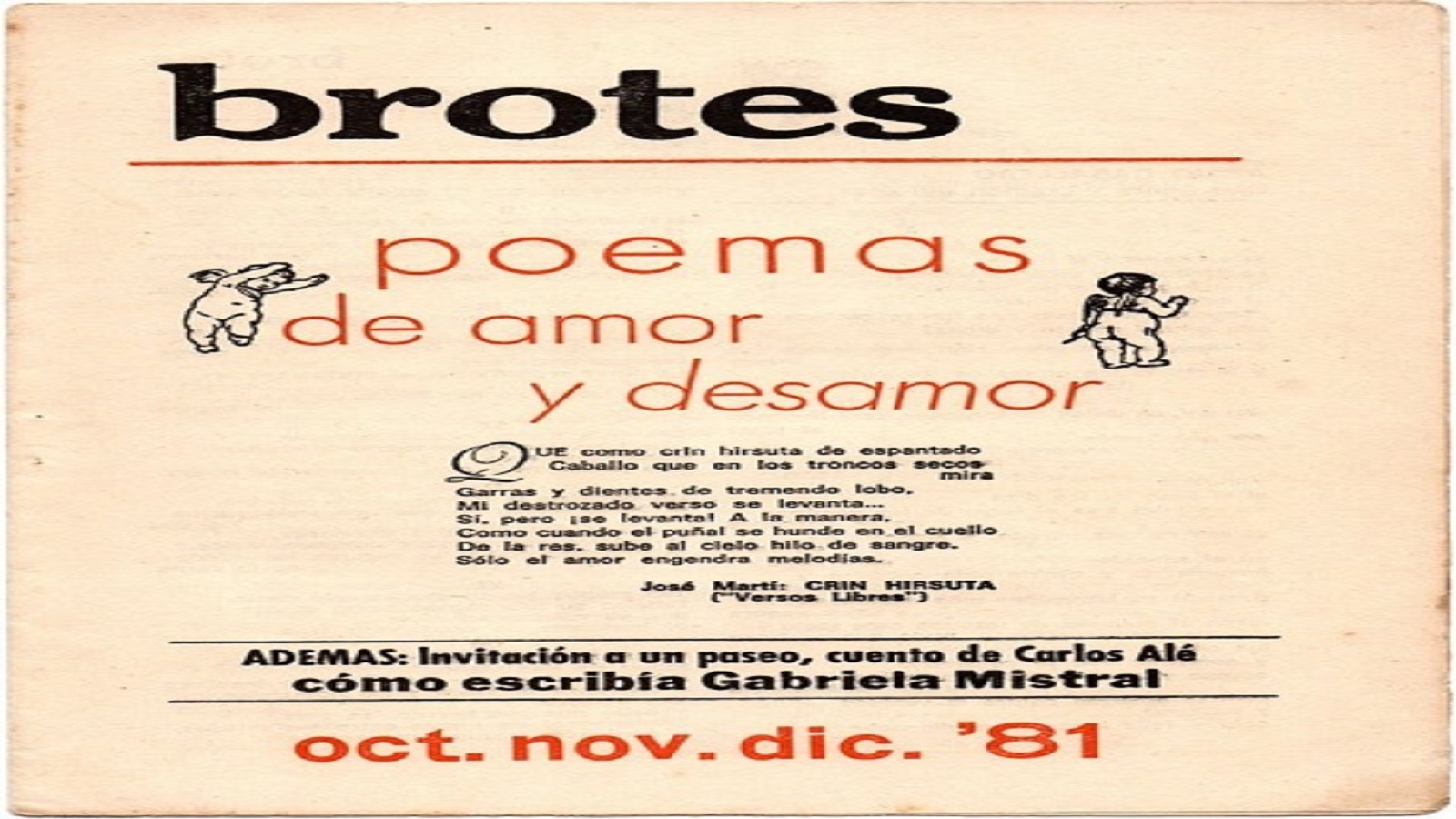

La preciosa hoja literaria Brotes, que editaba y producía en la imprenta del Partido —donde su padre era administrador y él se desempeñaba como ayudante de cajista— marca un antes y un después en los modos de hacer, entender y promover la poesía por estos lares. Si Santa Clara ocupó un lugar destacado en eso que se conoce como promoción de los 80, aquel modestísimo y exquisito plegable ofició como vocero de no pocos de sus más lúcidos representantes.

Le decíamos Sigfredito, para diferenciarlo de su padre, y porque aún era casi un niño con esa sonrisa de adolescente pícaro que nunca lo abandonó. En Brotes lo hacía casi todo: la composición en linotipo o tipos móviles, el acopio del papel (a veces sin que el padre se percatara), el montaje de las ramas, la selección y encaje de las viñetas y capitulares, la impresión a dos colores, la distribución… y el enfrentamiento a las suspicacias por el proceder del grupo que —ceguera de la ignorancia— les parecía demasiado irreverente a quienes no alcanzaban a calar su trascendencia.

Brotes constituyó una buena plataforma para el debut de un segmento muy singular de la literatura cubana: aquellos jóvenes que, nacidos en los años iniciales del triunfo revolucionario, se distanciaron de los altos acentos épicos de sus antecesores para concentrarse en transmitir, desde lo profundo existencial, las vibraciones líricas de una cubanía más diversa. Sigfredo Ariel, no solo con su obra escrita y publicada, influyó notablemente para que se allanaran vías a una pluralidad poética que rescataba valores estilísticos injustamente proscritos. Él mismo se definía como coloquial, pero desde sus inicios rechazó la reducción de unos modos expresivos donde la fórmula poética quedaba suscrita a la simple conversación callejera.

Rey de la bohemia, de la simpatía, de la sinceridad y los múltiples talentos; pisaba fuerte sobre las aceras y hablaba con claridad rotunda. No se desgastaba en recovecos teorizantes, pues el don de la síntesis siempre acompañó sus juicios. Sabía la vida y milagros de todas las partes del mundo, y usaba esos saberes para crear complicidades generosas.

La muerte, siempre inoportuna e imperfecta, nunca nos lo arrebatará del todo, porque siempre habrá razones para traerlo a nuestros predios, ya no con la presencia física, pero sí con las esencias de su imborrable impronta. Hace poco más de un año en esta, su ciudad, se le entregó el premio Ser Fiel. Me tocó entonces pronunciar el elogio y no pude dejar de referirme a su aventura juvenil en Brotes, porque ese fue el momento en que, como un Enrique de Lagardere, nos dijo a todos: “Aquí estoy”.

hoja literaria Brotes

Aunque logró que gracias a su vasta obra acabáramos asumiéndolo como Sigfredo Ariel, creo que nunca podré desprenderme del recuerdo de Sigfredito, el muchacho de Brotes. Ventajas de la vejez y la vida en provincia, pues ese Sigfredo, tan particular y de aquellos años, solo tengo que compartirlo con algunos pocos conocidos.