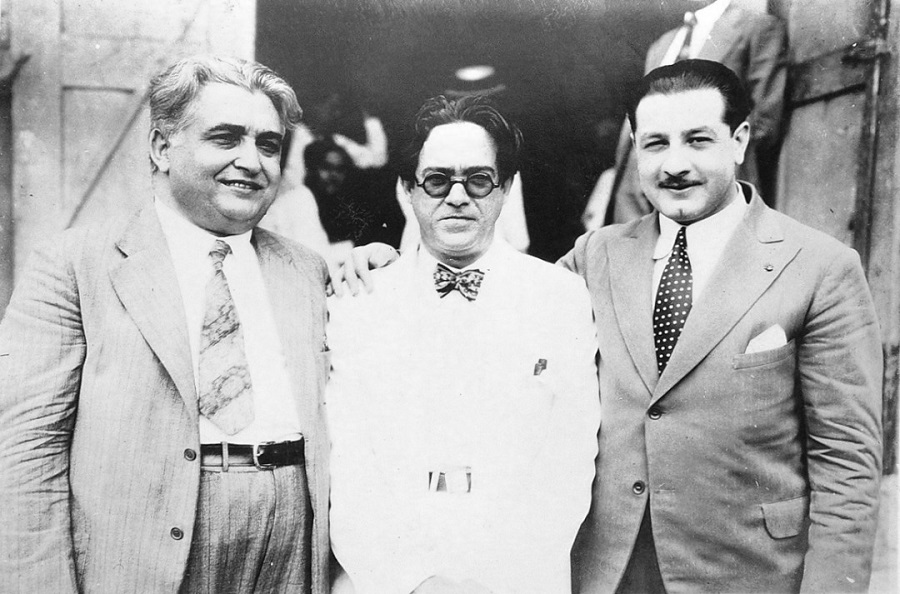

El maestro Gonzalo Roig y Lobo (La Habana, 1890-1970) ocupa un lugar de privilegio entre los grandes cultivadores del arte de los sonidos en nuestra patria. Su obra toda —en opinión del maestro Leo Brouwer—[1] exhibe una “simbiosis de música negra y (…) criolla, que da lugar a esa cosa mulata, tan rica”, y se afinca en su visceral cubanía, cual rasgo común a toda una generación de compositores cubanos.

Durante su longeva existencia desplegó una intensa actividad como director de diversas instituciones musicales. Al fundar en 1922 la Orquesta Sinfónica de La Habana, legaba a Cuba la primera agrupación de su género con carácter estable. Fue notable también su labor al frente de la Banda Municipal de La Habana —actual Banda Nacional de Conciertos—, cargo que ocuparía durante más de 30 años hasta su fallecimiento.

No obstante, todas estas funciones de dirección no le impidieron realizar una exitosa obra creativa que le ha garantizado un sitial permanente en la memoria sonora de su patria. Su criolla-bolero “Quiéreme mucho” ha rebasado con creces nuestros límites insulares para convertirse en melodía favorita de diversos públicos e intérpretes. Entre estos, el tenor italiano Tito Schipa y los españoles Alfredo Kraus y Plácido Domingo preceden un extenso listado de vocalistas y orquestas en varios cientos de versiones instrumentales, reproducidas en filmes, documentales e incluso en un famoso dibujo animado de Tom y Jerry.

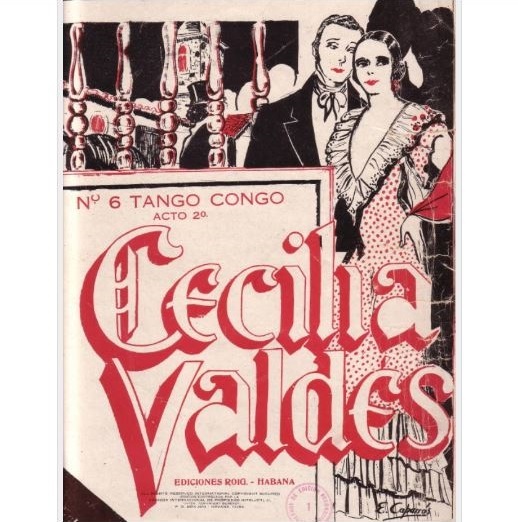

La zarzuela Cecilia Valdés, su obra cumbre, encabeza un impresionante catálogo integrado por medio centenar de títulos para la escena. Esta obra —inspirada en la novela homónima del patriota pinareño Cirilo Villaverde (1812-1894)— se ha instalado de manera permanente en nuestra cultura, gracias, en buena medida, a la música concebida por el maestro. Sus temas se han convertido en piezas sinfónicas, en ballets, en música incidental para versiones fílmicas, televisivas y radiales, e incluso para retablo de títeres.

La Cecilia Valdés yo la escribí en un mes y días —refiere a su biógrafa Dulcila Cañizares, al evocar las circunstancias de la genial creación. Pero no fue solo escribirla, sino instrumentarla también. Yo no vivía nada más que para aquello. Me ponía un mono por la mañana, me iba para el teatro y allí me llevaban la comida. Igual componía a las tres de la mañana que a las dos de la tarde. Y esa obra se logró por el afán mío de que se hiciera Cecilia Valdés para teatro, porque yo la veía.[2]

La zarzuela Cecilia Valdés, indiscutible obra cimera de nuestro teatro lírico.

En aquellos días de febril actividad, el propio maestro anota en las páginas iniciales de la partitura original:

La tarde del 30 de enero, del año actual [1932], recibí la visita de E. Lecuona; a exigencias de él, le hice oír este número [el prólogo de la obra]. Le gustó mucho; sobre todo, el tema inicial.[3]

El maestro Lecuona, iniciador de la zarzuela cubana de nuevo tipo con sus ya estrenadas Niña Rita (1927), El cafetal (1929) y María la O (1930), entre otros títulos, había acariciado y anunciado reiteradamente a la prensa su propósito de transformar la novela de Villaverde en pieza lírica. Felizmente para la historia de la zarzuela cubana este proyecto no llegó a materializarse debido a la oposición inicial de los herederos del novelista. De lo contrario, habría imposibilitado a Roig, y sus libretistas, Agustín Rodríguez y José Sánchez Arcilla, de producir la indiscutible obra cimera de nuestro teatro lírico.

A partir de su estreno en el habanero teatro Martí el 26 de marzo de 1932, Cecilia Valdés conoce de inmediato tal éxito de público y de crítica que llega a representarse cerca de 150 veces en el transcurso de los siguientes cuatro años, durante los cuales encarnan el protagónico las sopranos Elisa Altamirano, Caridad Suárez, Rita Montaner, Luisa María Morales y Maruja González. El tenor Miguel de Grandy asume el personaje de Leonardo en buen número de funciones. En los roles secundarios brillan el negrito Alberto Garrido, el gallego Federico Piñero, la mulata Candita Quintana, y la veterana actriz Consuelo Novoa, gran intérprete del género bufo, encarna sobre la escena todas las noches a la negra loca Dolores Santa Cruz. Mientras, desde el reducido foso orquestal del coliseo de Dragones y Zulueta, el ilustre autor empuña su batuta al frente de una veintena de músicos —entre los que se destacan el violín concertino Catalino Arjona y José Guede en la percusión, junto a otros integrantes de su Banda Municipal y su Orquesta Sinfónica.

Durante los próximos 30 años el título subirá ocasionalmente a los escenarios del Teatro Nacional (por primera vez en 1934) con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de La Habana, integrada por 70 instrumentistas; el teatro Auditorium (1941), el teatro Principal de la Comedia (1947) y el inmenso teatro Blanquita (actual Carlos Marx, 1951), pero siempre recalará con persistente reiteración en la acogedora escena de su estreno absoluto. A lo largo de unas tres décadas, la tradicional primera producción de 1932 se repite inalterablemente, con el mismo libreto concebido por Rodríguez y Sánchez Arcilla, la misma escenografía de Nono Noriega y Manolo Roig, y, por supuesto, la misma dirección musical del ilustre autor, quien no concede a ningún otro músico la oportunidad de interpretar su preciada partitura. Poco después del estreno, el compositor le incorpora a la canción de cuna del segundo acto una espinosa continuación para convertirla así en la romanza más original del género. La soprano Caridad Suárez tendrá el honor de interpretar por primera vez en escena la nueva creación, al debutar como segunda intérprete del personaje.

Los gastados telones de Roig y Noriega serán reemplazados en 1958 por nuevos diseños de Andrés, el notable dibujante de las portadas de la revista Carteles. En dicha ocasión el maestro Roig inserta además un nuevo número musical encomendado a José Dolores Pimienta, personaje interpretado hasta ese momento por un actor. La romanza “Dulce quimera” es estrenada por el barítono español Alberto Aguilá, empresario junto al actor Antonio Martelo de la compañía de zarzuelas que libra una exitosa temporada en el Martí.

Dos lustros antes el maestro había dirigido la primera grabación de la obra, con la interpretación de la mezzosoprano Marta Pérez en el papel titular y el tenor Panchito Naya como Leonardo, gracias al interés del productor discográfico puertorriqueño Fernando Montilla, quien por entonces trabajaba en La Habana como asesor técnico en la potente emisora radial CMQ.

El maestro Roig quería a Rita Montaner para el Po-Po-Pó y el Tanislá, pero Montilla insistió en que probasen a su paisana Ruth Fernández, y cuando Roig la oyó, dijo “¡Esta es la voz que yo necesitaba!”.

Comienza la grabación, pero hay que interrumpirla, pues el maestro Roig ha bajado la batuta apenas han sonado los primeros compases y se está pasando el pañuelo por los ojos… “Es la primera vez que la oigo como yo la concebí”, le explica a Montilla.[4]

Este primer valioso documento sonoro se distribuyó comercialmente al inicio en discos de 78 rpm y algo después en una placa de acetato de 12 pulgadas, bajo las marcas Cetra Soria, Angel Records y Montilla. Por la misma época se publica en las páginas de la revista Bohemia otra anécdota muy poco divulgada y reveladora del carácter del gran músico.

El actor de CMQ-TV Carlos García Calderón había solicitado al maestro uno de los números musicales de la obra para incluirlo en un espectáculo que estaba preparando, y el compositor le informa que había prestado la partitura completa al representante en Cuba de la Sociedad General de Autores y Editores, “porque una editora de música en el Norte se había interesado por ella”.

Al comprobar que la obra había sido ya enviada, sin otro respaldo que la certificación de correos y que el autor no conservaba copia alguna, el actor le pregunta a Roig:

—¿Y si esa música se pierde, maestro?

Con su voz calmosa de siempre, el maestro Roig contestó: —Que no se pierda, mi querido Calderón, porque no estoy dispuesto a escribirla otra vez.

—Maestro, no me explico cómo esa música no ha sido editada por el Ministerio de Educación. Si esa partitura se perdiera, ¿Cuba se quedaría sin Cecilia Valdés?

—Bueno, quedarían los discos, pero lo de menos es que se pierda mi música por no estar editada. Eso poco importa, después de todo. [Más grave resultaría que no se haya] editado la [obra] de Ignacio Cervantes, que por eso está expuesta a perderse en cualquier momento.[5]

A inicios de la década de 1961 se selecciona la inmortal zarzuela para inaugurar un espacio televisivo que presentará una obra lírica al mes. El programa se transmite en vivo con el apoyo de una grabación realizada con anterioridad, la cual sería doblada por los cantantes ante las cámaras. En ese registro sonoro, dirigido por el gran compositor, interviene un grupo de notables voces integrado por Blanca Varela y Armando Pico en los protagónicos; Alba Marina, Miguel de Grandy, Julita Muñoz, Conchita García y el inefable vocalista de nuestra música popular Barbarito Diez, quien canta el «Lamento esclavo» de la obra, con la orquesta y coro de la CMQ-TV. Felizmente la grabación fue conservada durante más de tres décadas en los archivos del Instituto Cubano de Radio y Televisión y digitalizada posteriormente para su comercialización por diversos sellos extranjeros.

A fines de aquel mismo año, el maestro Roig daba a conocer en el teatro Payret la versión definitiva de su obra cumbre, a la que había incorporado numerosas páginas musicales. El tenor Miguel de Grandy, encargado de modificar el libreto, reescribe totalmente el primer cuadro que en la versión anterior transcurre en la plaza de la Catedral y ubica la famosa salida de Cecilia en el baile de cuna de Mercedes Ayala. El vestuario diseñado por Andrés para la ocasión perfilaba por primera vez con fidelidad absoluta la descripción que ofrece el novelista de la bata vestida por Cecilia en la fiesta.

Las 30 únicas funciones de esta breve temporada fueron todas dirigidas por el ilustre autor al frente de la Orquesta de Conciertos de La Habana, integrada por 40 músicos. Interpretaron los protagónicos en estas representaciones las sopranos Gladys Puig y Ana Julia, acompañadas por un elenco de lujo en el que brillaban los tenores Armando Pico y Antonio Curbelo, Alba Marina, María de los Ángeles Santana, Armando Bianchi, Julita Muñoz, Elvira Cervera, Celina Reinoso, el negrito Eric Romay, la mulata Conchita García y el gallego Agustín Campos.

“Las 30 únicas funciones de esta breve temporada fueron todas dirigidas por el ilustre autor al frente de la Orquesta de Conciertos de La Habana”.

En 1965 el maestro Roig vuelve a dirigir la nueva versión a solicitud de la Federación Estudiantil Universitaria en el marco de su I Festival Regional de Aficionados. En dicha ocasión debuta como Cecilia la soprano Alina Sánchez, notable intérprete del protagónico en las décadas siguientes. Sin embargo, no es esta la primera vez que los estudiantes logran la colaboración del maestro en un instante tan importante de sus vidas. La soprano María Eugenia Barrios refiere en una entrevista cómo interpretó bajo su dirección los números de la obra al terminar sus estudios en la Escuela Normal de Maestros en 1959.[6]

Además de las puestas integrales de la zarzuela, Roig —atendiendo a la solicitud de muchas intérpretes— programaba a menudo las piezas principales de la obra en sus conciertos del Parque Central o en el Anfiteatro de la Avenida del Puerto. De tal manera, puede afirmarse que no hubo soprano cubana que dejase de cantar la famosa salida o el gran dúo, y alguna hubo —Alba Marina— que interpretaba en su lugar la dramática romanza, más adecuada a su registro central de mezzosoprano.

En 1969 el Teatro Lírico Nacional de Cuba incorpora a su repertorio el emblemático título. La deteriorada salud del maestro no le permite esta vez asumir la dirección y debe confiarla a su amigo y colega Rodrigo Prats, unos años más joven. El teatrista Modesto Centeno firma la puesta en escena con diseños escenográficos de Rubén Vigón. Encabezan el elenco las sopranos Esther Valdés, Alina Sánchez y Susy Salgado. En unas pocas funciones se destaca además la actuación especialísima de la veterana Blanca Becerra, notable en su caracterización de la negra loca Dolores Santa Cruz.

El cronista Eduardo Pagés refería en las páginas de la revista Bohemia:

En la noche del jueves 16 de enero del presente año, subió a escena en el Teatro Musical de La Habana, antigua Alhambra, la zarzuela Cecilia Valdés. Habían transcurrido 37 años desde la noche de su estreno.

Sentado, entre el público, un venerable anciano, cuerpo cansado y espíritu vivo y alerta a las mejores inquietudes, recordando aquella lejana fecha, en aquel entonces sobre el pódium, batuta en mano. El maestro Gonzalo Roig presenciaba una vez más, 37 años después, la representación de su Cecilia. Una larga y fuerte ovación señaló la presencia del maestro y, a poco, tras la dedicatoria de la función al glorioso músico, se descorrieron las cortinas.[7]

Algunos testimonios orales recuerdan que el maestro ascendió al podio en una última oportunidad para dirigir una de las funciones en que cantaba la Becerra, con quien había sostenido en el pasado un encendido romance. El 24 de enero el maestro envía una carta de agradecimiento al director del Teatro Lírico por las funciones de su Cecilia, al tiempo que “me atrevo a sugerirle ciertas variaciones en la realización de la puesta en escena”, seguidas de algunas observaciones sobre el maquillaje y la decoración empleados, para concluir con unos reconocimientos:

Elogios: El cariño que pusieron todos para culminar felizmente el éxito de la obra. Eminentes las Cecilias, los Leonardos, Cúneo, espléndida demostración de profesionalismo al servicio del teatro; los coros, la orquesta y sus directores, los Pimienta, los bailables todos. Discretos los demás. Felicitaciones en especial a H[umberto] Lara, sus sugerencias y aportes, encajaron maravillosamente.

Mi reconocimiento de corazón a todos.

Estos epígrafes en los cuales señalo mis impresiones respecto a la puesta en escena de la Cecilia no deben servir de desencanto y sí de noble y honrado estímulo para que logren un éxito aún mayor del que han obtenido para gloria de Uds. Y reciban el reconocimiento de este amigo y compañero que los aplaude de corazón.

Dos años antes de su fallecimiento, el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos estrena el documental Gonzalo Roig, dirigido por Sergio Giral; histórica y emotiva producción fílmica que refleja su personalidad y entorno. En la secuencia final se recrea la atmósfera del baile de cuna, momentos antes de llegar a la fiesta Cecilia, en la piel de Alina Sánchez, quien con solo 20 años representa entonces la viva encarnación del personaje, según la opinión del autor.

“Entre mis grandes amores está latente, y estará, hasta la hora de mi muerte, el amor que profeso a la tierra que me vio nacer”.

El 13 de junio de 1970, pocos días antes de cumplir 80 años, el maestro Gonzalo Roig y Lobo falleció en La Habana. Los numerosos artistas cubanos que junto al pueblo le acompañaron en su sepelio entonaron su inmortal melodía “Quiéreme mucho”, otro de los íconos musicales de nuestro universo sonoro. Cuba perdía en esa fecha a uno de sus más grandes artistas, y lo acogía en su seno, cumpliendo así su última voluntad, expresada en cierta ocasión por escrito:

Entre mis grandes amores está latente, y estará, hasta la hora de mi muerte, el amor que profeso a la tierra que me vio nacer, ¡a mi Cuba querida!, donde una vez más pido, de todo corazón, que descansen mis restos para siempre el día que deje de existir.[9]

Notas:

[1] Entrevistado por Dulcila Cañizares en su biografía del maestro Gonzalo Roig, p. 127.

[2] Dulcila Cañizares: Gonzalo Roig. Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1978, pp. 77 y 79.

[3] Ob. cit., p. 80.

[4] Cristóbal Díaz Ayala: Música cubana. Del Areyto al rap cubano, pp. 271-275.

[5] Bohemia, sección “Tele-Radiolandia”, La Habana, 13 de septiembre de 1953, pp. 40-41.

[6] “Pasión y arte en María Eugenia Barrios”, entrevista realizada por Enrique Río Prado, en Revolución y Cultura, La Habana, enero de 2009, p. 27-34. Disponible en: www.ryc.cult.cu/wp-content/uploads/2016/04/2009-1.pdf

[7] Bohemia, La Habana, 24 de enero de 1969, p. 72-73.

[8] Este documento se reproduce por cortesía del actor y director Humberto Lara, quien conserva el original.