Cuando los caminos no nos conducen a Roma

23/4/2019

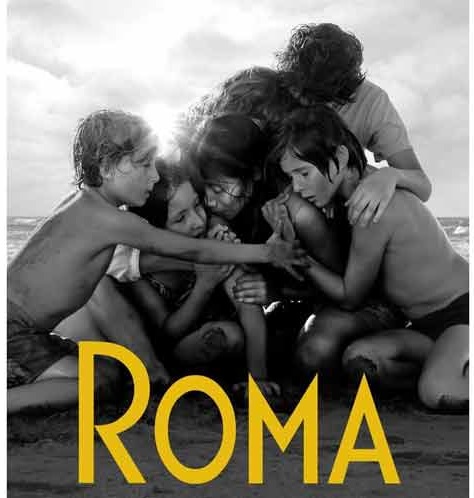

“Era la mejor de las obras, era la peor de las obras”, así pudiéramos calificar Roma, la última película de Alfonso Cuarón, si parafraseamos el inquietante inicio de la clásica novela Historia de dos ciudades.

Pareciera que el autor mexicano quisiera afirmar su presencia, su yo, detrás de los tan minuciosos planos que parecen lo que son: escenografías. Se trata del genio Cuarón, y eso (cree la productora Netflix) es lo que vende. Atrás queda la necesidad de que la obra sea o no, con rigor, una obra.

Los lazos entre el arte y la industria, mal que les pese a muchos cantores del mercado, tienden a fagocitar la creación, efecto que tiene hace tiempo el poder sobre los medios de comunicación, instrumentados a favor de los intereses de clase y distantes del compromiso con la verdad de un mundo inmoral. Theodor Adorno hablaría del utilitarismo mercantil, que mira aquello que existe siempre como un medio para la reproducción del financismo, o sea, de la circulación de dinero.

A través de las relaciones entre cine e industria se mira mejor el fenómeno de Roma, aclamada rápidamente por el circuito del éxito, los críticos y todo el mainstream. Esa celeridad para darle un espaldarazo a la película se adelantó al juicio de los públicos y generó un efecto de atención masiva y total sobre el estreno. De pronto, nadie dejó de ver Roma, le gustase o no el filme, así que el consumo (ese instante esencial) se garantizó a priori, mecánicamente.

Después de que “el rey” apareciera desnudo (como en el cuento de Andersen) ante todos los espectadores, han llovido otras estrategias, como el titular “Guillermo del Toro critica Roma, su amistad con Cuarón no tuvo ninguna influencia”, para acaparar miradas sobre una descafeinada secuencia de elogios por parte de este otro director a un filme donde los “protagónicos” son el sonido y la fotografía. Algo que nos lleva casi a la reflexión paralela de que una obra de teatro puede ser “genial” debido a la calidad de los telones, o una novela por el color de su portada.

Lo cierto es que Roma transcurre, minuto tras minuto hasta más de dos horas, sin que nada suceda. Los que hemos estudiado dramaturgia y técnicas narrativas sabemos que, de la combinación eficaz de núcleos e indicios, se obtiene una trama más o menos convincente en términos de verosimilitud. Pero el filme se ciñe a un conflicto tan manido como el de la chica pobre, criada de una familia rica quien, tras quedar embarazada, debe asumir la maternidad en solitario; mientras que la normalización de las relaciones dominantes y clasistas campea a lo largo de la “historia”.

El propio Del Toro declaró sentirse “fascinado” por esa aceptación del status quo de las criadas de la familia, un aspecto observable (y cito) en esa escena donde uno de los niños rubios le dice a la sirvienta doméstica que la quiere y luego le pide que le cocine algo. Esa normalidad con que se asume al México clasista de los años 70, donde los choques sociales apenas aparecen en una conversación casi inaudible, tiende también a colocar en último plano la ética del creador en torno a las grandes cuestiones.

En varias de las críticas favorables a Roma (el The New York Time incluido), se habló sobre la “genialidad” de convertir la caca de perro en un primer plano de lujo, al punto de darle belleza; lo cierto es que ha habido mucho de cinismo por parte de la industria, el artista y la crítica a la hora de justificar un éxito superficial, creado ad hoc. No se puede colocar caca al inicio de un filme, sin que eso implique una carga semántica y dramática, esa ley no la violó ni Chejov, quien sostuvo siempre que, si había un revólver al inicio de un cuento, lo más probable es que disparase en algún momento.

Ese manierismo, esa gratuidad del cine, pretenden venderse como “arte de autor”, una etiqueta que le sirve muy bien al Stanley Kubrick de Eyes Wide Shut, un filme enigmático, pero no “masturbatorio”. Quizás la última ratio del mercado sea manejar en su interés tanto la crítica como los premios, para crear cineastas “irreverentes” que hagan un cine ininteligible, despolitizado, con su centro en lo estético, sin que cuente absolutamente nada de lo triste y opresor de este mundo.

En Eyes Wide Shut, la historia, minimalista al inicio, nos conduce hacia un barroquismo de la forma y el contenido hasta hoy inigualables. Las líneas argumentales se difuminan y apuntan hacia otras, aún más extrañas, lo cual genera el efecto del extrañamiento y la fascinación. Una imagen lo resumía todo: la del arcoíris, fenómeno casi irreal, en cuyo fin estaba la explicación de todo («nos vemos al final del arcoíris», es una frase que quedó para la historia del cine). Pero Cuarón no es Kubrick, está muy lejos del discurso contestatario del autor de The Shining, y solo tiene en su haber otros “éxitos” dudosos, como una de las sagas de Harry Potter.

Además de no ser Kubrick, Cuarón tampoco es William Faulkner, un autor que basó su obra en el monólogo interior y el juego con los símbolos literarios en novelas como Las palmeras salvajes, cuya trama en apariencia “nada nos narra”, pero corre con el río subterráneo de las grandes corrientes de pensamiento. A Cuarón, gran esteta del lente, le falta en definitiva lo esencial para ser director: saber escribir. En Roma no es que parezca que no pasa nada, es que no pasa nada.

Netflix invirtió 15 millones de dólares en Roma, una cifra que le permitió a Cuarón recrear varias cuadras del México de los años 70 (un logro “titánico” según dijo del Toro, quien no pierde ocasión de elogiar lo que sea). La compañía, devenida distribuidora, pagadora de críticos y de premios, dueña de salas y de canales en internet, tiene el poder de posicionar lo que considera prioridad empresarial. ¿Quedarán los públicos y los críticos serios al margen de este manejo?

Hay quien pretende justificar la falta de trama con el hecho de “ir a disfrutar la subjetividad del genio del director”, como si los que leemos a Shakespeare o a Hemingway vayamos solo pensando en dichos autores, o los que escuchamos a Mozart, especuláramos constantemente sobre la tormentosa vida del compositor. Este mundo es cada vez menos obra de genios individuales, y más un producto del trabajo (muchas veces explotación) de muchedumbres anónimas.

Por ahora, mientras muchos en las redes sociales se preguntan si Roma, de Alfonso Cuarón, es o no una mala película, y recurren a todo tipo de especialistas y criterios, otros sostenemos que una obra debe tener vida por sí misma, y cuestionamos si se trata, a fin de cuentas, de una película.