Cruzando el lebrillo: bienvenido a mi Ilé

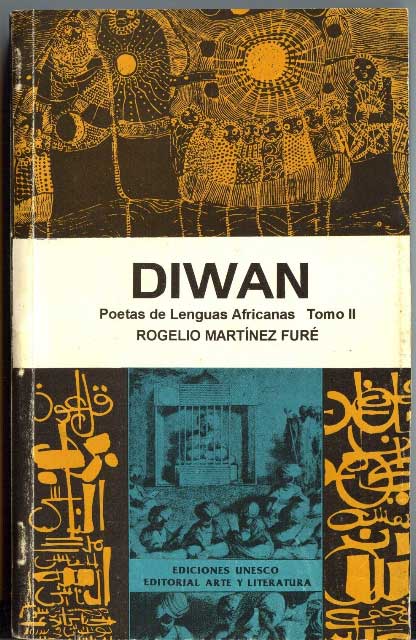

Me parece estarle viendo ahora mismo recorriendo los cincuenta metros que separan la entrada de la Uneac de la sala Villena. Vestía una camisa de esas que todos hubiéramos querido tener; no por su colorido y diseño —que formaba parte del mito que muchos habíamos interiorizado— sino por lo que representaba, un pantalón de mezclilla y un par de sandalias. A su paso saludaba a todos, conocidos o no, y con mirada profunda deslindaba la palabra fútil de la oración interesante. Era viernes, eso sí lo recuerdo, diría que lo estoy reviviendo. Rogelio Martínez Furé era la estrella de esa tarde en que presentaban su poemario Diwan africano. También era el año 1988.

En la sala habría al menos unas doscientas y tantas personas, lo que superaba su capacidad; y aún no disponía de sistema de aire acondicionado; por lo que el calor era superlativo. No importaba, el público, el más heterogéneo que se pueda imaginar, estaba más preocupado por comprar el libro que se debía presentar que por las posibles palabras de presentación. La salomónica solución de los organizadores fue trasladar el evento a los jardines.

No era la primera vez que ocurriera esto con la presentación de algún texto en los años ochenta. Antes le había tocado el turno a Natalia Bolívar cuando presentó su estudio Los orichas en Cuba, y meses después pasaría lo mismo con el etnólogo Adrián de Souza y su libro El método de adivinación de Ifa. Todos estos libros, de alguna manera, nos acercaban a una zona de nuestra cultura que hasta ese momento solo había contado con los estudios medulares de Fernando Ortiz.

Dos libros basados en estudios profundos sobre elementos sincréticos y uno que revisita la poesía africana desde una perspectiva nacional. Digo poesía africana y realmente no soy todo lo justo que debiera. Era un acercamiento a esa poesía creada en África durante siglos y que de alguna manera estaba enlazada con nuestra religiosidad, con nuestra cosmovisión heredada de aquellos que fueron arrancados de su tierra y obligados a sobrevivir en la nuestra.

No era amigo de Rogelio Martínez Furé en ese entonces, pero disfrutaba de su tiempo; lo mismo que el de otras importantes personalidades de la cultura de esos años. Gracias a mi naciente vocación de investigar y buscar respuestas a determinadas inquietudes culturales que venía descubriendo, había logrado hacerme de un espacio en los afectos de Teresita González, en ese entonces directora del Conjunto Folklórico Nacional (CFN), lo que me permitía pasar tiempo en su oficina y ser testigo de algunas conversaciones, historias, leyendas y hasta desencuentros propios de una compañía como esa que, por aquel entonces, comenzaba a desarrollar el proyecto más ambicioso y exitoso de toda su historia: los Sábados de la Rumba.

Furé era el asesor de la compañía y, aunque no debía rendir un horario fijo, siempre estaba allí, en su pequeña oficina, antes del mediodía. Solía servirse una gran taza de café, unas veces sin azúcar, y se enfrascaba en contar a un reducido auditorio algunas de las tantas leyendas que había oído de sus antepasados, de informantes o que había descubierto en las “libretas de babalawos, oriatés, o simples santeros” que escribieron sus historias de vida previendo que no se perdiera una parte de ella.

Otras veces se acomodaba y leía poesía africana, afrocaribeña y afronorteamericana. Sí, una poesía que por ese entonces —y ahora— nos era desconocida en su gran totalidad. Recitaba de memoria los versos de Wole Soyinka, que aún no había recibido el premio Nobel de Literatura, y se ufanaba de su amistad. Debo decir que en aquel rincón amontonaba un par de decenas de libros a los que recurría cuando preparaba alguna conferencia o necesitaba aclarar alguna duda, por muy seguro que estuviera de su conocimiento e información.

El Folklórico, lo mismo que otras formaciones culturales, pertenecía por ese entonces al Complejo Cultural Teatro Mella que dirigía el músico Sergio Vitier, por lo que en más de una oportunidad las “reuniones metodológicas” se efectuaban en la barra del restaurante Casa Potín, y se citaban para las tres y treinta de la tarde. Nunca logré entender aquel simbolismo en el horario, pero sí estaba consciente del nivel de puntualidad de todos los convocados, que incluía, además de a Sergio Vitier, al actor y director de teatro Roberto Blanco, al compositor Juan Blanco (que no eran familia, y por lo general este último solía asistir al menos una vez al mes y no todas las semanas como era regla), al bailarín Miguel Iglesias y a una parte importante de los músicos y bailarines del CFN con los que Sergio trabajaba desde los años sesenta en el proyecto Oru.

Aquellas reuniones fueron, junto con las tardes en la Uneac o la Upec y las tertulias en El Caimán Barbudo, una de las grandes universidades de la cultura cubana a las que asistí y de las que hoy pocos saben.

Otras veces se acomodaba y leía poesía africana, afrocaribeña y afronorteamericana. Sí, una poesía que por ese entonces —y ahora— nos era desconocida en su gran totalidad. Recitaba de memoria los versos de Wole Soyinka, que aún no había recibido el premio Nobel de Literatura, y se ufanaba de su amistad.

Pero volvamos a Furé y “las reuniones metodológicas del Potín”. Fue en una de ellas que le escuché cantar por vez primera. Lo hizo de modo espontáneo para ilustrar un tema que insistía en que Sergio montara con su grupo. Él no solo hizo la voz —con unas dotes de apwkon increíbles—, sino que fue marcando el ritmo de la percusión.

Se trataba de una canción de cuna que había escuchado meses antes en un viaje a Nigeria y que se remontaba a la tradición oral de cierta zona muy vinculada con parte de las tribus que habían sido traídas a Cuba en la época de la esclavitud.

Todos los presentes escucharon en silencio, y a los pocos minutos se volvió a escuchar, solo que en lo que podría ser su versión final. Vitier, que usaba la guitarra como agenda en esas reuniones, se enfrascó en buscar las notas adecuadas, y uno de los bataleros del conjunto, de apellido Aldama, al vuelo encontró la línea percutiva. Días después era grabada como parte de un disco que Oru estaba preparando en los estudios del Icaic.

Por esas mismas fechas, o en meses posteriores, no logro precisar exactamente el momento justo, se produce la visita de Wole Soyinka a Cuba, que coincidió con la de un dignatario nigeriano, el Rey Ifá. Por esas coincidencias de la vida y la cultura se inauguraba también la Casa de África, y Martínez Furé sería el anfitrión de ambos acontecimientos culturales y sociales que conmocionaron ciertas zonas de la cultura cubana. Para realzar su misión y visión africanista organizó una expo de pintura africana contemporánea que algunas voces trataron de minimizar por la coincidencia con la visita a La Habana del pintor Rauschenberg. Dueño de una sabiduría poco común, Furé logró que este ícono del arte contemporáneo fuera primero a su muestra y dejara esperando por más de una hora a “expertos, eruditos y diletantes” en el Museo Nacional, y que al ser presentado dijera que lo que más lo había impresionado en ese viaje había sido el volver a recorrer África sin tener que viajar a ella.

Pasaron los años y mi vínculo con el Conjunto Folklórico Nacional se fue debilitando. Los años noventa dieron por terminada la peña del Sábado de la Rumba, pero siempre que la vida lo permitía volvía a encontrar a Rogelio Martínez Furé, sobre todo cuando se acercaba en las tardes al Hurón Azul y, mientras bebía un trago de ron blanco —solo uno— con refresco de limón, pasaba un buen rato escuchando su magisterio o le preguntaba sobre algún tema más allá de la religiosidad y la historia de África. Pocos saben que gustaba de escuchar música de septetos y amaba los danzones, o que poseía una de las colecciones de máscaras africanas más completa de Cuba, y que también asumía la pose de padre o abuelo, según el caso, cuando algún amigo o conocido se hacía acompañar de sus hijos.

Pero su gran frase: “…bienvenido a mi ilé…”, la misma con la que me recibió la primera vez que entré a su oficina en el Conjunto Folklórico Nacional, mientras terminaba de reparar su lebrillo, que usaban los primeros informantes que tuvo, que no fueron más que sus antepasados en Matanzas; la considero su epitafio cultural y humano.

A ella debemos aferrarnos para honrar su memoria.

Nota:

Ilé: Casa.