Innegablemente el tema “Chan” no es solo “el gran éxito” del disco Buenavista social Club, sino que convirtió a Máximo Francisco Repilado, o Compay Segundo, en una figura universal entre los años 1997 y 2003. También le permitió ser considerado el músico en activo más longevo de todos los tiempos.

El “Chan” debía ser, por derecho propio, una de las canciones emblemáticas al momento de conformar la historia que cuenta el musical de igual nombre que hoy hace temporada en New York, en uno de los teatros de Broadway, y que ha sido reseñado por The New York Times. Junto al tema en cuestión, era lógico que la figura del juglar apareciera en la trama, con toda la carga bucólica que se ha adicionado a su personaje, interpretado de modo creíble por el actor boricua Julio Monge.

Pero cuánto hay en la historia teatral de la ruta crítica del “Chan”, desde la idea de Compay hasta ser considerado todo un clásico de la música cubana.

La primera referencia conocida sobre el tema se remonta a comienzos de los años ochenta cuando Compay Segundo, una vez retirado como tabaquero (era uno de sus oficios) regresa a Santiago de Cuba y es acogido por el guitarrista Eliades Ochoa como parte del Cuarteto Patria que, para ese entonces, comenzaba a dirigir. Así se inserta en el mundo de la trova santiaguera con presentaciones en la Casa de la Trova.

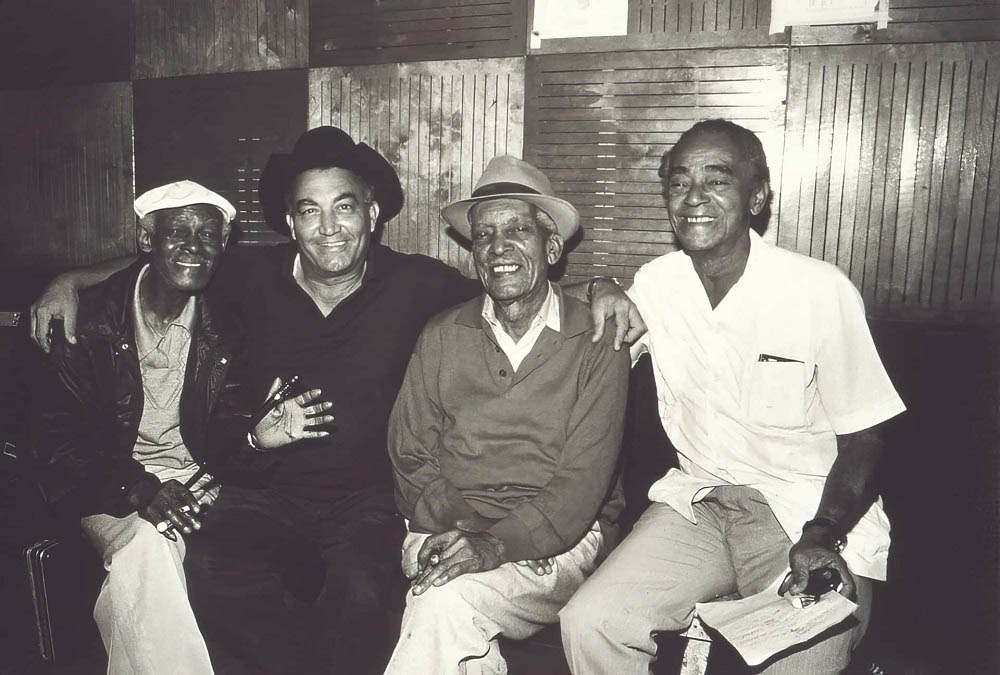

Compay, Eliades y el Cuarteto Patria son parte de la delegación de músicos cubanos que presenta en el año 1989 el musicólogo Danilo Orozco ─justamente llamado el redescubridor del son— durante un evento de intercambios culturales organizado por el Instituto Smithsionan de Washington DC.

Orozco usa el tema de Compay Segundo como una parte activa de sus conferencias y muestra las interacciones del son (determinante en la evolución del género a partir del uso de melodías y compases sencillos y el rayado del tres), sean espontaneas o fruto de alguna coincidencia expresiva, en materia armónica, con algún tema musical ya preestablecido. Coincidentemente, es en este evento donde Compay presenta de manera oficial “su armónico”; es decir su propia versión de la guitarra Tres.

En dicho evento, Pablo Milanés graba este tema junto a Compay en su colección discográfica llamada Años, que puede considerarse el primer registro fonográfico del tema. Esa grabación pasó sin penas ni glorias dentro del mundo de la discografía y la música cubana. Algo similar sucedió a la grabación madre realizada en los estudios Siboney de Santiago de Cuba años antes por el Cuarteto Patria y Compay Segundo.

A comienzos de los años noventa, Compay, junto a un grupo de importantes trovadores ─Cotan, El Albino, entre otros— forma parte del elenco cultural para el que el Dr. Alipio Rodríguez Rivera logra que sea contratado, con el fin de amenizar las tardes noche en el Hotel Kholy del grupo Gaviota. Y aunque aquellas presentaciones eran pura cátedra de historia de la trova cubana y de la canción tradicional no lograron calar en el público que asistía al lugar. Aun así, fueron parte de la planta cultural hasta el fallecimiento del Dr. Alipio, benefactor histórico de los viejos trovadores cubanos.

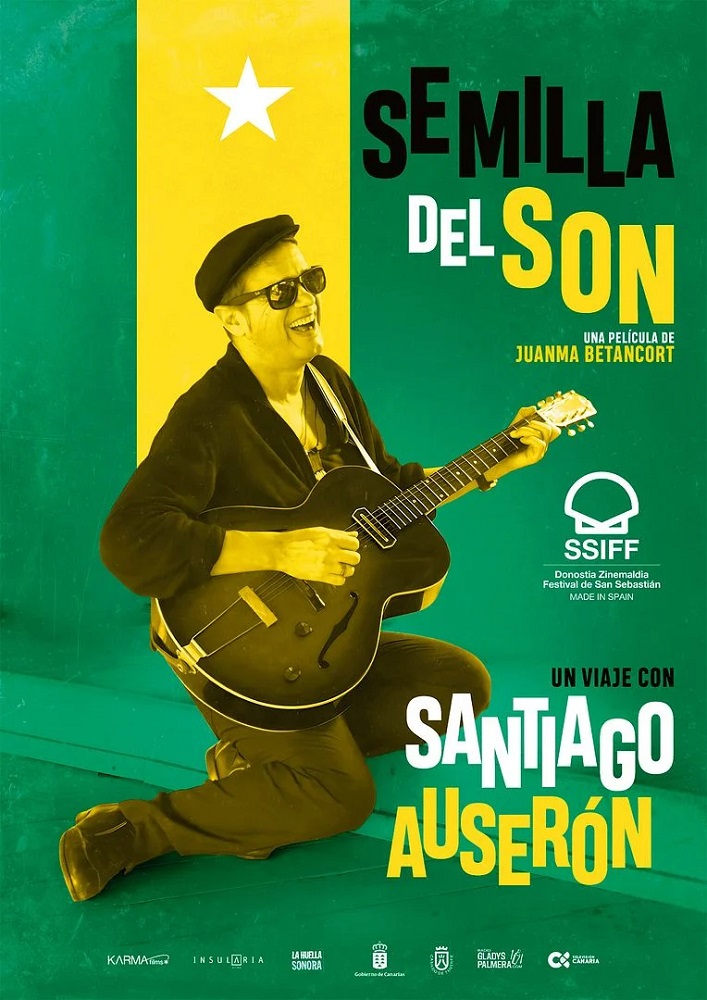

Pero no es hasta fines del año 1992 que el nombre de Compay Segundo aparece con puntaje mediano en algún medio de prensa más allá de Cuba —todavía era prácticamente un desconocido— y es cuando se anuncia su presencia en el encuentro de son y rumba que organizan el periodista cubano Bladimir Zamora y el músico y promotor español Santiago Auserón, posteriormente renombrado como Semilla del son. El hecho coincide con tres acontecimientos importantes en España ese año: el V Centenario del Encuentro de dos Culturas, la Feria Universal de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona.

Compay, junto al septeto Sierra Maestra, Omara Portuondo y Celeste Mendoza serían parte de las figuras integrantes de este evento, considerado la primera puerta de entrada a Europa de exponentes de la música tradicional cubana. Y aunque estaban fuera del calendario oficial, fueron una presencia importante por lo que representaban.

El gran espectáculo cubano fue entonces La antología del bolero, que incluía figuras de la talla de la cantante Alina Sánchez o Luis Téllez.

Semilla del son tuvo una segunda edición en el año 1993 y nuevamente repiten Compay acompañado por el septeto Sierra Maestra, que estaba trabajando en diversos centros nocturnos del Reino Unido; se sumó además la cantante Caridad Hierrezuelo.

A pesar del revuelo que logró este evento en España, fundamentalmente en las ciudades de Sevilla y Barcelona, pasó sin penas ni glorias en los medios cubanos. Solo Juan De Marcos González se refirió a su importancia desde la tribuna de que disponía cada sábado en la mañana en el programa MB Caribe de Radio Rebelde que dirigía Ramón Espígul y en el que hacía una sección llamada Músicos de siempre.

Sin embargo, el “Chan” y Compay Segundo tuvieron que esperar a la grabación del disco Buenavista Social Club para que llegara su hora de impresionar al mundo. Ese espacio de conmover a los públicos europeos con la música tradicional cubana fue reservado en un comienzo para uno de los proyectos más hermoso de esos años: La vieja trova santiaguera, en la que el único ausente fue el gran Lorenzo Hierrezuelo o Compay Primo.

Para suerte de Repilado, en el espacio de tiempo que media entre el fin del proyecto Semilla del son y la grabación del disco Buenavista Social Club, el “Chan” se estuvo escuchando en la televisión cubana, al ser incluido como tema de cierre de la segunda versión de la serie de aventuras Tierra o Sangre; dirigida por Eduardo Moya, que en su primera edición en los años setenta usó para ese fin una versión de un poema de Cesar Vallejo interpretado por el Grupo de Experimentación Sonora del Icaic.

Moya, indistintamente, utilizó la versión a dúo de Pablo y Compay o la de Compay con su grupo acompañante. Se puede afirmar que esta reiteración durante cinco días de la semana, por casi tres meses, colocaron el tema “Chan”, por primera vez, en el entorno del público cubano que descubrió la existencia de este trovador.

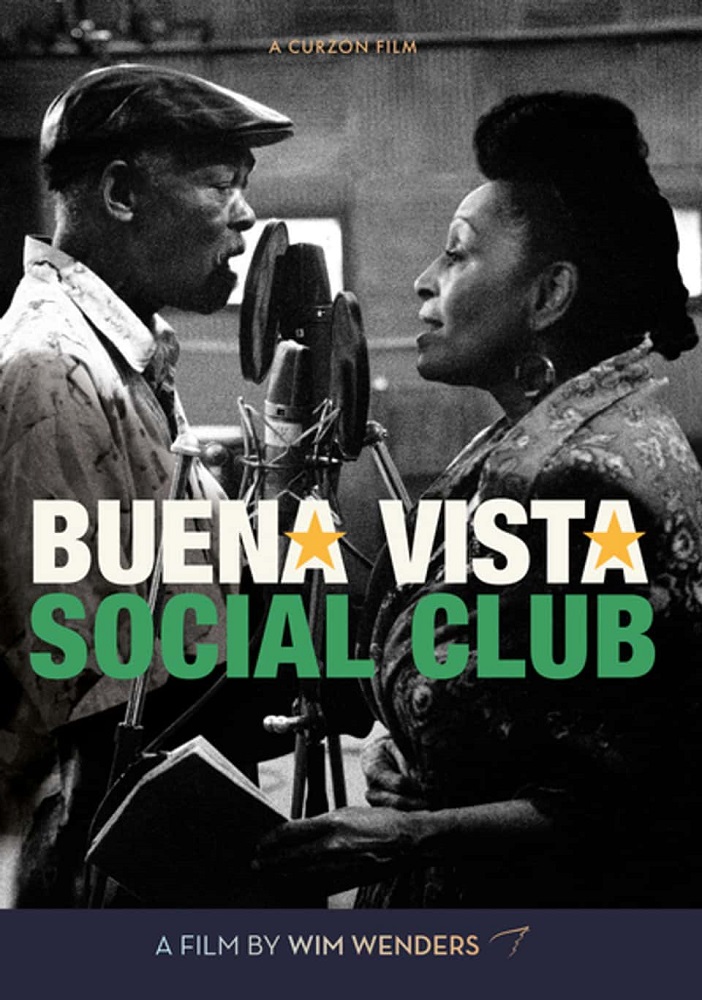

Compay despegó a nivel internacional tras el éxito del disco y la película de Wim Wender y su triunfo demostró que la música tradicional cubana, incluso aquella solo hecha de tónica y dominante, podía seducir a públicos diversos y llenar grandes teatros como el Olimpia de París.

Mientras esto ocurría, Cuba despertaba al Buenavista y aceptaba las historias (algunas con viso de leyendas de cine) que sobre parte de sus integrantes comenzaban a contarnos algunos grandes medios de comunicación, cuyos autores ignoraron que muchos de aquellos músicos habían estado cerca de nosotros hasta el mismo momento en que pasaron al retiro.