Silvestre en pedazos y el renacimiento de Reynaldo González

24/8/2020

No tuve en mis manos la primera versión impresa de la novela Siempre la muerte, su paso breve, de Reynaldo González, sino aquella que se realizara después, la cual ya contenía las piezas autocensuradas que el autor escondiera en un cartucho, antes de enviar el resto del manuscrito al concurso Casa de las Américas. La edición que compré en la Feria del Libro aclara que González sabía que la homofobia reinante en tiempos del Quinquenio Gris jamás permitiría que, una obra tan profundamente erótica, tan abarcadora de la sexualidad en sus márgenes amplios e intensos, pasara la censura. El personaje gay, Silvestre, un joven repleto de la alegría de vivir, descansó hecho pedazos y en silencio, en la oscuridad, mientras la obra era reconocida con la primera mención.

Muchos años después Reynaldo nos ha llevado a conocer múltiples secretos. Al parecer, en nuestra literatura hay una raíz picaresca que sabe cómo nadar a través de las aguas del tormentoso río, como es el caso de la obra de este autor. Nadie niega la seriedad, a la par que el optimismo que se despliegan en las líneas de estos libros, incluso en los amargos pasajes de La fiesta de los tiburones, esa pieza de valor testimonial, verdadero ejemplo de lo que se conoce como periodismo narrativo y que nos arroja en lo peor de la república ya ida del siglo pasado. Los sobresaltos en la vida literaria de Reynaldo se inician así, con un personaje metido en un cartucho, y los numerosos temas a los cuales dedicó su talento: la cocina, los viajes, la oralidad, el llanto, la radio, el racismo, la homosexualidad y, sobre todo, la intolerancia. Manuel Vázquez Montalbán aseguró que Reynaldo González es, de hecho, una voz tan auténtica que, como pocos, se atreve a esbozar la tesis de que el proceso cubano deberá amoldarse al hombre y no viceversa, de ahí la tensión de los libros y la vida.

Silvestre, de tal forma, recreó el mito de Orfeo, que descendió al averno y ha vuelto, con mayor fuerza, en una metáfora que no tiene compasión de la mediocridad. Así ha sido Reynaldo, un renacentista en todo sentido, tanto por lo amplio de su tono literario como a causa del brillo que envuelve una obra otrora recortada en función de los tiempos. Porque el escritor sabe trasladarse en los mundos y asumir los lenguajes de cada época, como acontece en la novela Al cielo sometidos, una pieza maestra, gestada en los años de formación ensayística, cuyos giros idiomáticos nos revelan la maestría de quien parece un espíritu, más que un ser de carne y hueso. González nos muestra un mundo que no puede ser traspasado por las balas cotidianas, uno que trasciende la temporalidad inmediata y nos propone un paradigma nuevo en lo formal, en lo estético, en lo intrínseco. No en balde ha entrado el autor en la Academia Cubana de la Lengua y en los anaqueles de la cultura más selecta en todos los idiomas, ya que él atempera la volcánica esencia de este momento, con otros fuegos ya fatuos y otrora tempestuosos. Si tuviera que situar la savia de González, hablaría de un orfebre que, a manera de los maestros del siglo XV en las ciudades italianas, nos regala una vida de muchas voces, en la cual no pareciera haber tiempo para tantos talentos, escrituras, discursos, conversaciones.

gestada en los años de formación ensayística. Foto: Internet

Hijo tardío de su admirado Lezama, Reynaldo González nos relata, en el volumen que hizo acerca del dios de Orígenes, cómo conoció a un hombre que iba con cansado caminar por los pasillos de una biblioteca, queriendo parecerse al personaje invisible de H.G. Wells. Eran los tiempos en que Silvestre estaba en silencio y quizás González empezaba a ver los tantos seres que también descansaron en el fondo de sus cartuchos amarillos. Lezama tuvo en este pupilo la última orfebrería, una que lega para hoy la obra y el eco de grandes tiempos literarios, de conversaciones junto al sillón del autor de Paradiso. En el filme El viajero inmóvil, sorprendemos a Reynaldo González y a un grupo de intelectuales, en franca evocación de la cena de Doña Augusta. Allí la cámara capta la sonrisa del que viera el rostro triste y cansado del asmático Lezama, en unos últimos años de vida que fueron quizás los más intensos y profusos, los mejores. Y es que pareciera que la expresión facial de ciertas personas nos escribiera una carta, nos dejara impávidos ante el misterio de la cultura y sus muchos silenciamientos. Quien mire la película, recordará los ojos expresivos de González, entre los adornos y el ambiente lezamiano, como si la identidad y el arte fuesen armas implacables a la par que bellas.

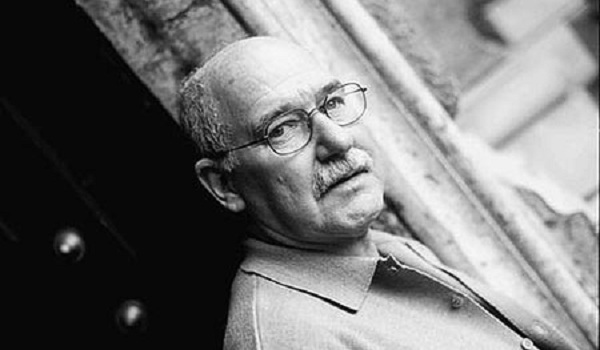

Foto: Tomada de Cubadebate

El autor llega a una edad, que no es mensurable en el plano físico y cotidiano, sino en el creativo, una en la cual su talento está más joven, seguro y poderoso. Muchos años han pasado desde aquel cartucho de papel amarillo. Aun así, nos lega el ejemplo resistente de quien se niega al silencio, como lo hiciera su maestro Lezama desde la fuerza del verbo y el ejemplo. Reynaldo González ha fundado otra vez la tradición cubana del renacimiento artístico, trajo consigo la fuerza de los maestros, como el Orfeo que es. Allí está el secreto, en ese parentesco con el mito, en el sumergimiento del silencio, para venir luego entre nosotros, con el poder de muchas sombras y la capacidad de conmovernos.

Tuve en mis manos la obra de Reynaldo sin conocerlo y sé cómo piensa, cómo siente, pues la diafanidad de un humanista traspasa las vallas de la vida diaria. En realidad, nada ha cambiado para el niño de Ciego de Ávila que vendía aguacates mientras leyó a Kafka, Goethe, Sartre. Con ritmo lezamiano, todo vuelve a comenzar.