Pulir, todos los días, todas las palabras

17/7/2020

Uno, en su rotunda mortalidad, escribe y se siente vivo. Escribir todos los días resulta equivalente a un nuevo nacimiento. El ser que somos, vertido al poema, pudiera salirnos mutilado, más hermoso u horroroso; más sólido o vulnerable, pero en cada caso se erige alivio al vacío existencial que, implacable, ronda.

Tras leer esos textos descomunales: “Muerte de Narciso”, “La tierra baldía”, “¿Y Fernández?”, “La fuga del ángel”, “Anábasis”, “Palabras escritas por un inocente en la arena”, “Che Comandante”, por citar solo algunos, podríamos inferir que, tras el milagro de la escritura, los poetas consiguieron el sosiego en las alas de lo conquistado. Desgraciadamente (o por fortuna) no es así; cada texto compulsa al autor a la búsqueda de otro que lo supere: los versos de mayor potencialidad tal vez queden para siempre en el tintero de las ideas sin palabras.

El lenguaje, herramienta de la conciencia, es demasiado imperfecto (por suerte, ambiguo y plural) para traducir todos los rumores y estremecimientos de esa selva que es el subconsciente. Muchos de los grandes poetas que leemos superarían lo que pudieron ser, si la intensidad de lo sentido se hubiera podido transliterar, en toda su plenitud, de la sangre a la tinta. No por gusto los textos de mayor fortuna en la historia de la literatura son aquellos donde el buen decir solo es apoyo de los sismos interiores, irracionales, oníricos, que el corazón y el cerebro destilan. Ordenar el caos de las emociones: reto del oficio.

La conformidad no existe para ningún poeta. Sabemos que Jorge Luis Borges, por ejemplo, o Nicolás Guillén —para hablar de un caso más cercano—, nunca pararon de corregir sus creaciones; incluso el argentino llegó a una especie de terrorismo literario, pues repudió y renunció a varios textos que ya hubiésemos querido muchos para nuestras carpetas.

Cuando el poeta consigue la sintonía con una idea que devendrá texto memorable, es porque se sumergió en un estado mental que lo aparta de la gravedad terrestre, de lo meramente intelectivo, y lo catapulta hacia una especie de levitación interior de donde solo se regresa tras el punto final. Pese a lo dicho antes, el momento de la escritura, por placentero, no deja de ser angustioso ante el llamado de la esquiva continuidad. La angustia crece cuando, puesto en letras lo que nos conmueve, metemos al poema en el laboratorio y empezamos a verle las costuras, los flancos descubiertos. Con las herramientas al alcance de la mano se inicia entonces el proceso desguace-recomposición que algunas veces destroza lo hecho, aunque en otras se logre pulirlo, sutilezas añadidas con la corrección.

Cada poeta quisiera escribir todos los días un texto mejor que todos los anteriores; lo escrito ya no le pertenece; lo conquistado se enajena de forma rápida y solo importa la búsqueda ansiosa de la nueva apoteosis creativa. Por regla general el logro sucesivo se lo atribuimos al oficio del autor, nunca al desasosiego de este ante el temor de que el último poema terminado sea el último de valor, o el último real si atendemos a que “siempre la muerte”, con “su paso breve”, devora nuestro tiempo y nuestra razón mientras archiva definitivamente el arsenal de ideas.

La poesía (la literatura en general) es una depredadora de nervios. Y si solo fuera el acto creativo el que nos muerde, viviríamos el masoquismo de sufrir la escritura casi como un juego. Pero las dinámicas literarias obligan a la estrategia operativa con que debemos enfrentar los tortuosos algoritmos de concursos, editoriales, revistas, honorarios, economías familiares, burocracias. La vida nos recuerda, cada instante, que somos sus usufructuarios, y por ello nos plantea exigencias que rebasan a las letras. Las torres de marfil se demolieron hace tiempo, para siempre.

Uno se pregunta a veces por qué Eliseo Diego siguió escribiendo después de concebir esa sinfonía que es En la Calzada de Jesús del Monte, si ella sola hubiera bastado como boleto a la trascendencia. Pero no hay peor muerte para un poeta que aferrarse a lo escrito, desdeñando la aventura de la perfección imposible. El término renunciar, claro, no implica olvidar. Si Eliseo no hubiera dejado atrás a su En la Calzada… no existiría “Oda a la joven luz”, escrita casi treinta años después y portadora también de esencias capitales; esa luz que “se demora con extraña delicia en los contornos militares de todo”, “es mucho más que el tiempo” y con esa simple competencia del par “tiempo-luz” arribamos a una atmósfera (la misma de la Calzada) que se va poblando de objetos amables donde se reinventa la cubanía: “cintas, tambores, pajarillos, relumbres, hondos verdes”. Eliseo Diego también pudo detenerse en ese texto magistral, y ser feliz en su compañía, pero nos legó, además de “todo el tiempo”, sus libros posteriores.

Sostengo la tesis de que, si Gabriel García Márquez no pudo dejar de escribir, de manera obsesiva, después de Cien años de soledad, es porque en su monumental novela la poesía robó protagonismos y generó esas nuevas hambres que, de modo gustoso, lo esclavizaron. Parar fue imposible, y el ejemplo de Rulfo: inimitable. Todos los días quisiéramos escribir, además de “Nostalgia de por la tarde”, “Nocturno y elegía” o “Canto a Matanzas”, las últimas: dos piezas magistrales de Emilio Ballagas y Carilda Oliver. La adicción se asienta, quizás, en un oído interior donde se juntan voces de todos los que fuimos en pos de inventar al que pudiéramos ser.

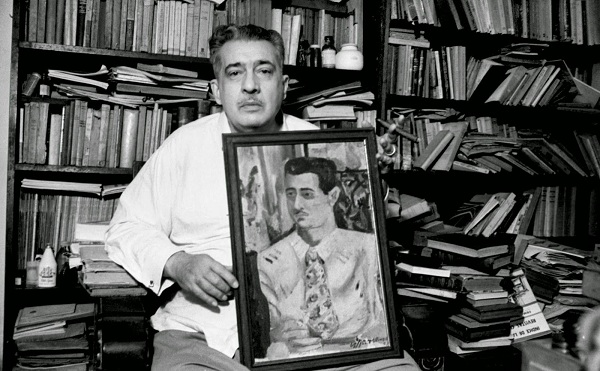

En este año 2020 el poeta Eliseo Diego habría cumplido cien años, como los habría cumplido también Mario Benedetti. Pero los de Lezama serían ciento diez, los de Escardó noventa y cinco, y los de Retamar y Fayad, noventa. Ellos, todos los días que vivieron con conciencia poética quisieron duplicar (o triplicar o cuadruplicar) su mejor texto. Basta leer, con fidelidad cronológica, las respectivas selecciones de sus poesías.

Una vez, a Roberto Fernández Retamar —me contó su hija Laidi— le dijeron que por qué no escribía su biografía, a lo que él respondió: “Ya está escrita, es mi poesía”. Leamos a todos nuestros grandes poetas de derecha a izquierda para desentrañar, en sus versos, las circunstancias vitales que los llevaron a escribir incesantes, hirviendo cada día todas las palabras, todas las metáforas, no importa lo gloriosas que en su momento fueran las que los consagraron.