“Después café, después los puros, con esas luciérnagas salieron de nuevo al frío del portal, desde donde se divisaban las olas que venían en anchurosos toneletes sobre el Malecón”.

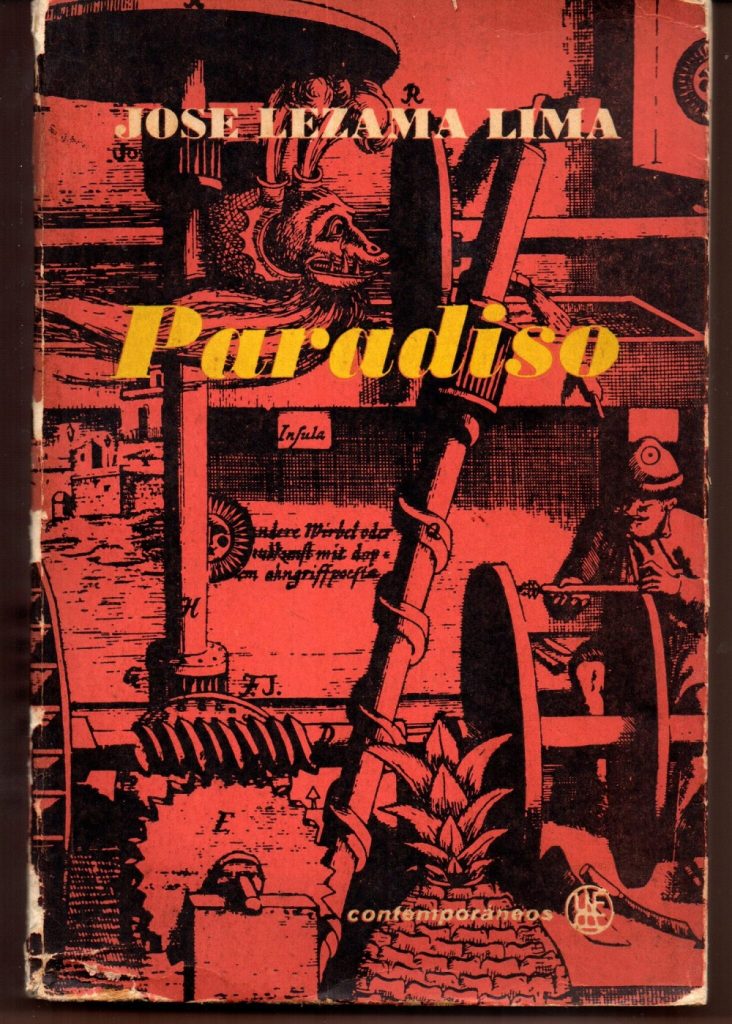

José Lezama Lima, Paradiso

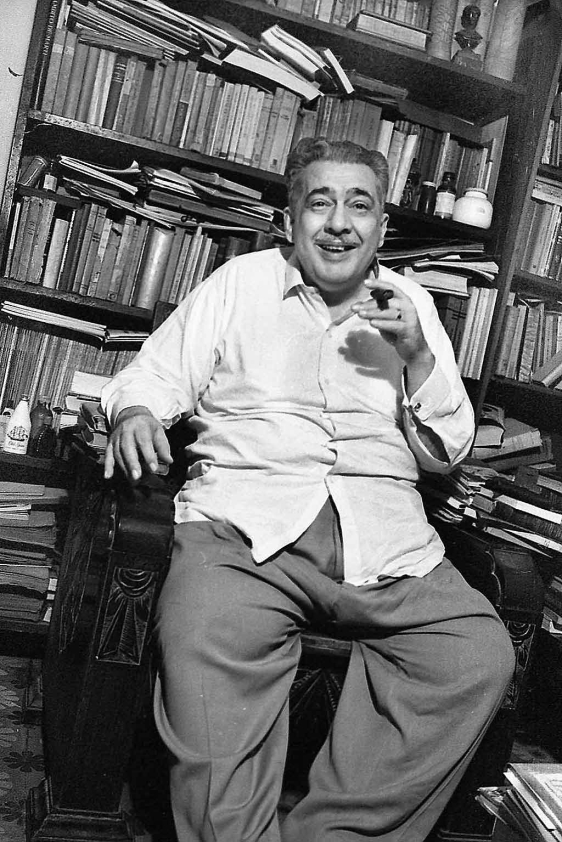

El capítulo VII de Paradiso, ese libro omphalos laberinto —la novela como dragón—, nos lega un festín de los sentidos —olor, sabor, color—, de cubanía, autoctonía aderezada de mundo, de universalidad… sin olvidar las viceversas. La mixtura de culturas refunda, bien lo sabía Ortiz. Si Lezama imbricó culturas y saberes para legarnos los misterios del Curso Délfico también imbricó culturas y palatales —erudición y deleite— para legarnos el hoy muy aludido y reputado almuerzo lezamiano. Cena como hierofanía: manifestación de lo sacro. Rindamos culto al viejo precepto: el hombre es lo que come. Mas el hombre es, y muy especialmente, el talante con que lo hace, lo aledaño al acto, la parafernalia, el espíritu que pulula e indeleble deja su muesca en el trance. Lezama nos legó el potens: la posibilidad infinita. No basta vislumbrar el qué, surge atender, con particular fruición, al cómo. Precisamente ese qué —y particularmente ese cómo—, el qué y el cómo cubano—gentilicio tan hierático que se nos antoja atemporal—, se nos concede desde ese Capítulo VII, —segundo convite de la novela, sucesivas páginas en las que se narra con fruición qué, cómo y quiénes comen— suerte de atemporalidad aderezada de tradición y universalidad, inolvidable convite literaturizado, y, digámoslo sin tapujos o mediatizadas tintas: extraordinariamente sensual. Ah, el azar concurrente, la vivencia oblicua y el súbito: que lo sensual no llega solo desde el sexo, por Dios. “Te sorbo y me creas”, sentenció el hombre de Trocadero No. 162. Logos esparmaticus: razón creadora. Y también: “Me uní a ti sin ti”. No hay aporía eleática: hay convite entre cubanos.

Extendamos el viejo precepto —y lo paradisiaco gastronómico lezamiano: de acuerdo con Manuel Pereira el hombre de las eras imaginarias erigía, imponente, la carta sideral de la sensualidad gastronómica de la ínsula- hasta el momento mismo en que el objeto del deseo, es decir, el futuro manjar, se gesta. “Supongamos algunas inverosimilitudes para ganar algunas delicias” es, entre las frases lezamianas, una de mis predilectas. Supongámoslas, pues. En el Capítulo II de Paradiso se homologa el enaltecimiento que llega desde el cultivo del té al que llega con el cultivo de frutos cubanos. Ahí está la mano del que, para que el acto culinario y palatal tome cuerpo y lugar, se afana como ente primigenio: el campesino, su sabiduría sin cuento. La semilla justa; la tierra exacta, esa que existe para una simiente y solo para ella —¿se vislumbra prueba de sensualidad y fidelidad mayor?—; el momento ideal para la siembra; el atender la cosecha día a día; el momento supremo de ir a por el fruto; el mes; la hora; las muy aludidas —y no pocas veces trágicamente olvidadas— fases de la luna, ah, el campesino que ordeña aún sin que el Sol lo asista o brinde lumbre, balde y mano precisa, el nombre pudoroso del animal en los labios, la caricia, el mimo, labios y manos y piel de hombre que vive de la tierra y a la tierra y a sus frutos reverencia y ama y respeta, tierra que lleva cincelada en benditas callosidades, en los ojos, en el rostro, en el cuerpo todo como se lleva un secreto de valor innombrable. El hijo antes labró porque antes labró el padre y antes el padre del padre, sucesión de generaciones, hoy puede que sea el hijo ingeniero agrónomo, o veterinario. Son hijos de la tierra. De sus frutos. Bulle sensualidad y rito en esa labor. No hay hechura sin alfa y omega, y la cocina, el arte, la ceremonia, el convite de la mesa, el protocolo que lo rodea, ese, el del Capítulo VII de Paradiso, no resulta excepción de la regla. Tiene su alfa y su omega. Y el alfa lo pone la tierra. Lo pone aquel que la reverencia, y la suda, y la labra, y la hace producir. El sortilegio de la sensualidad, de lo voluptuoso originario, nace —infiel y desmemoriado quién lo niegue— de aquel que cosecha y procura y protege y ara y vendimia. He ahí la fiesta de los inicios: el misterio inaugural, el alfa condicionante de la sensualidad y el omega alucinante de lo ahíto. “Casualizar lo incondicionado”, anhelaba Lezama.

Ahí está ella: nuestra tierra. La tierra cubana. Negra. Roja. Gris. Del color que sea. Cándida y bella. Húmeda por las mañanas; cálida y reverberante al mediodía; plena de olores a la noche. Que no se diga nacionalismo: que se diga amor. Así, a secas, sin adjetivos, que el amor —esperándolo todo— ni los merece ni los exige. Amor. Nuestra tierra, que al decir de los cronistas hizo exclamar al Almirante aquella frase que todo cubano sabe. Nuestra tierra que alienta, calienta y alimenta, que a todos —aunque moren lejos— carga en su regazo —y que todos llevamos al regazo, al hombro, a cuestas, al corazón— como madre inmortal. En el regazo los que dentro viven; en el regazo los que lejos viven, que no sabe la tierra de odios ni es parca en perdonarlos. En el regazo: ¡todos! Azar concurrente porque el amor no excluye. De la tierra cubana emerge la yuca que la exhala; el verdísimo y colgante plátano; la malanga del párvulo y del enfermo; el guaguí que tanto veneraran mi abuelo gallego y mi abuela isleña; de ella son las frutas más sensuales del mundo, las más eróticas del Universo —si resultara que alguien osara en tales espacios rivalizar en sensualidad con los frutos de esta tierra—: el mango pulposo; el mamey libidinosamente elusivo; la piña rematada por su verde diadema; la naranja de sacro color; el marañón que, introvertido pero lleno de ansías, aprieta la boca; el tamarindo ácido y añorado; el melón vasto, escarlata y acuoso. Ah, ¡nuestras frutas carnosas, bellas, jugosas, sensuales!, sí, sensuales, tanto que los trovadores allá en Provenza bien habrían podido lamentar no fuera capaz la tierra occitana de canjear la orgullosa manzana y la vinícola uva por el vistoso y muy seductor mango, asiático, sí, pero transculturado, cubanizado, mil veces más sabroso y mil veces más sensual, tanto que si una mujer o un hombre son bellos, deseables, pues ahí va el cubano o la cubana que lo mira a decir: ¡es un mango!

“(…) Que no se diga nacionalismo: que se diga amor. Así, a secas, sin adjetivos, que el amor —esperándolo todo— ni los merece ni los exige (…)”.

¿Y qué decir de nuestro codiciado queso, albo y puro como el alma limpia y pura del cubano? ¿Y nuestra áurea mantequilla? ¿Y nuestra dorada y gustosísima miel?; colecturía de abejas laboriosas, bálsamo como no hay dos para el pecho —la de eucalipto, aseguraba mi abuela isleña: “la de eucalipto, mi nieto, ah, Cristo de Limpias, esa es la mejor”—. Y de nuestras costas y arrecifes los peces de colores sin cuento: ahí está el soufflé de mariscos del lezamiano Capítulo VII, el mítico pargo; el muy regio y sabroso emperador; la cherna que sin ella no hay sopa —“levanta muertos”, solía decir mi madre—; la langosta y el camarón, afrodisíacos de mayor donaire que el más selecto Benedictinefrancés. No hay ajetrear entre secretas y fastuosas recetas o baños de María, ni mesa servida, ni sobremesa más palabrera, dicharachera, decimos los cubanos, como lo ha sido siempre ¡siempre!, la mesa del cubano, sin que para ello importe el tiempo, medie el dinero o excluya el espacio.

Y si fruto y labor descubren un regodeo vital de franco deleite el acto de llevar a la cocina lo logrado no lo denota menos. Entra un cubano a la cocina con el respeto —y la voluptuosidad, no olvidemos la voluptuosidad— con el que se irrumpe en el ser amado —cuerpo dentro del cuerpo, alma dentro del alma—, no hay que ser profesional, prestigioso chef o reconocido gourmet para trasudar esa adoración. Nada de eso: cada cubano la siente, cada cubano la advierte en sus muy tropicales células, en sus venas, en su sangre, —eso se respira cuando la señora Rialta y Baldovina y doña Augusta ajetrean en aquella cocina de Paradiso— y es que si algún mortal disfruta de preparar sus alimentos, de ofrecerlo al invitado, de regodearse con ello, sean alimentos y/o invitados regios o modestos, pues no caben dudas: ¡ese es el cubano! Tenían en Francia estocadas secretas con las que sorprender y ultimar duelistas; tenían en la China antigua la ceremonia del té, el Cha No Yu; y los trigramas Pa Kua; y los misterios elusivos del I Ching, ah, pues tenemos los cubanos el secreto —celosamente guardado— de las recetas de cocina, la oculta forma de preparar los más exquisitos y venerados platos, para —toque de rabdomancia mediante— hacer de lo supuestamente común y cotidiano, del plato humilde permitido por los tiempos —veleidades de las épocas y sus dictados— algo excelso, manjar de altezas, brillo en los ojos y festín de los cuerpos. A pudorosos y tímidos advirtamos: puede asomar sensualidad sin sexo mas no hay sensualidad sin cuerpos, el placer llega y parte del cuerpo —he ahí otro alfa y otro omega—, en el cuerpo se crea, en él finiquita, y ni siquiera eso, no, no concluye, no muere, en el recuerdo es eterno, desde la memoria es fiesta una, dos, muchas veces. No hay fiesta ni placer ni convite ni recuerdo que al cuerpo no se deba. Al cuerpo animado de espíritu. Que sin espíritu se es muñeco relleno de guata. De serrín. Vivencia oblicua: podrá hallarse cuerpos sin fiesta, jamás fiesta sin cuerpos.

“(…) No hay fiesta ni placer ni convite ni recuerdo que al cuerpo no se deba. Al cuerpo animado de espíritu (…)”.

En Paradiso se cocina y se despliega toda la batería antes ensayada por los ancestros, y es que eso precisamente hace un cubano: ahí están los españoles de rancia estirpe; los gallegos de blancas alpargatas; los isleños de muy explosivo carácter; los chinos de inmaculada sapiencia; los negros de agudísimas ansias; los hebreos juiciosos, todos ahí, todos desplegando especias, el laurel feraz, el orégano nunca olvidado, el comino oloroso, la codiciada albahaca, el tomillo amado por las abuelas; la lezamiana y muy olorosa vainilla. Porque si en Paradiso la gastronomía es cubanísima es también —por hesicástica taumaturgia taína y cemítica— universal. Cosmopolita y a un tiempo insular. El mulato Juan Izquierdo —que en Paradiso se ufana de manejar “el estilo de comer en cinco países”— en el mismo Capítulo I nos dice: “A esa tradición añado yo la arrogancia de la cocina española… la voluptuosidad y las sorpresas de la cubana…” y no duda en mixturar camarones chinos con el africano quimbombó, en función de lograr lo que llama ajiaco exótico. Transculturación culinaria y palatal. Ah, pero si el cubano es sensual el summun, el climax, el non plus ultra, el imago de esa vaharada está en las salsas. Tienen los mexicanos su mole; los cubanos sus salsas. Tanto fue el encanto que de contrabando tomó la música el término. El secreto de múltiples recetas está en las salsas. El cubano, émulo de alquimista —Lezama aludiría a Cagliostro—, sabe combinar para lograrlas. O al menos eso cree él. Que creer es la parte primera de ser. Y el cubano cree saberlo todo. Serlo todo. Misterioso como un agente secreto, pocas veces devela un cubano el orden y concierto de sus mixturas: lo hace sin embargo con gozoso donaire doña Augusta en Paradiso. El francés ultimaba a su duelista con el secreto de la estocada; el cubano deleita a su invitado con lo recóndito y pocas veces revelado del plato con el que agasaja y enamora: el invitado se lo alaba, el anfitrión sonríe, le brillan entonces los ojos, salta el orgullo, asoma el guiño cómplice —el amor, se nos dice, brota del entramado feraz de la cocina—. He ahí el rojo vivificante del tomate y el verde esperanzador del fálico pepino; los bordes circundados por filigranas en la col; el serpenteante escorzo de la lechuga; el naranja bello de la no menos fálica zanahoria, se nos dice en Paradiso: “Doña Augusta quiso que el ritmo de la comida se remansase con una ensalada de remolacha…”, búsquese cocina tan cromática, cocina que deslumbre y relumbre desde su pátina, podrían dolerse los franceses el no haber iniciado el impresionismo desde algún bello plato adornado por Antonia Eduviges, cubana emigrada en pasadas centurias que en tardes de rancia nostalgia por su añorado Camagüey concediera a las impolutas narices parisinas —desde una calle innombrable de Montmartre— la fastuosidad bautismal de un hálito antes no inhalado y un color antes no igualado. En Paradiso Baldovina —trasmutación novelesca de la real, de Baldomera, la nodriza de Lezama—, la señora Rialta y Doña Augusta nos regalan tales hálitos y colores ya para la eternidad. Aludo a mi gran amiga, Yamilet García Zamora —muy versada en el contexto culinario de Paradiso— cuando asegura que Lezama despliega la memoria como elemento recurrente en aras de mitificar la familia insular: “ese…fabular de los acontecimientos”, nos dice, “implica un viaje hacia las tradiciones cubanas”. Fuera el nacionalismo barato: fuera. Dígase amor. Amor que supone, siempre, admitámoslo, la exacta y nunca enfermiza cuota de pueril orgullo. Sano orgullo.

“(…) El secreto de múltiples recetas está en las salsas (…)”.

Y llega la mesa. El cubano la adorna con mantel. Siempre. Podrá ser raído o lujoso; monocromático —¡blanco!— o multicolor; de aristas de simples orlas o rematado por enmarañadas y bordadas cenefas, mesas abundarán que lo tendrán pobre y zurcido, sí, ¡y a mucho orgullo! —pobres pero honestos, solía decir mi madre—, mas cada mesa tendrá su mantel. En Occitania se regalaba a la amada un anillo de latón: el oro no dignifica señorío como no delata sinceridad de amor. Así como la sábana sostiene y levanta los cuerpos así el mantel sustenta y vivifica los platos. Es el simpathos. Evoca el súbito. Lecho y mesa: cópula y cena. El lezamiano azar concurrente cita y aúna. Amor y banquete. El maderamen se entrelaza, se traba, se revuelve, se conjetura en embrollo en el que no faltará desde el árbol cercano el canto del gorrión, del azulejo, del sinsonte, del tomeguín del Pinar… o la música, fastuosa, cubanísima, de Lecuona. O del Bola. Otros aludieran al Buenavista Social Club. Habrá quien —cubanísimo— elija a Mozart o a los Beatles. Poner la mesa, así se dice en casa de un cubano: lecciones de nunca escrita perspectiva. Curso Délfico. Se reconoce la mesa cubana: tiene espíritu, alma, dúo que no puede faltar si se desea existir, no el existir que denota el triste y mero estar y respirar, sino el trascender, el dejar la huella, el testificar, como diría Elisabeth, mi amiga poeta. Y es que no falta poesía en la mesa de un cubano. Ni poesía ni ritmo ni color ni sabor. No hay sensualidad sin ellos. Se sientan poesía y ritmo y color y olor y sabor a la mesa y su fronda sostiene y anega. Ya estamos sentados, henos ahí a todos, he ahí al cabeza de familia, en su sitio de siempre; el invitado en el suyo, ese sitio de privilegio; regresa mi amiga Yamilet desde el México querido para aleccionarme: “el contexto culinario, Rafael, no solo llega desde la elaboración de platos: el sitial en la mesa, el orden en que se sirven e ingieren los alimentos, el puesto de honor para el invitado, costumbre española, también lo conforman”. La familia toda reunida, los niños que miran como sólo ellos saben mirar, y ahí, alado, sagrado e invocado, bulle y se afana el mismísimo y mítico Ángel de la Jiribilla, esa cubanísima deidad conjurada e invocada por Lezama, el Ángel sobrevuela la mesa, se regodea, cierra beatífico los ojos. “Si quieres que te recuerde, sopla. Conviérteme en una hoja”. El Ángel Sopla. Se realizan. “Su lejos es el tamaño de su penetrar”, nos dice el hombre de Fragmentos a su imán. Y el ensalmo penetra los cuerpos. Salmo y ensalmo. No hay lejos cuando hay cuerpo en el cuerpo. Y deseo. Sí. Deseo. No hay cuerpo ni placer sin él.

¡Manera de degustar la de este pueblo! Sicalíptica, gozosa, desmedida quizá. No pocas veces sistáltica. Y es que se come como se ama y el cubano ama con mayúsculas. Con desmesura. Con ansias todas. Ama con súmula, nunca con infusa, aquella de excepciones morfológicas. No tendrá en su mesa ejemplar de buen vino, ni del mero y barato, menos el importado, aquel Crianza de La Rioja de muy selecta cosecha, ese tinto Pinot Noir, detalle al final baladí —y es que pueden los tiempos y sus fauces diezmar las mesas, sí, reconozcámoslo, a los cubanos no pocas veces los tiempos nos han diezmado a diestras y a muy siniestras las mesas— pero los cubanos siempre nos la hemos compuesto para también a muy diestras y nunca a siniestras —a despecho de los tiempos y de sus fauces— respetar nuestras mesas, levantarlas, refundarlas, imantarlas, negarles tristeza, y es que pueden diezmarse/diezmarnos las mesas ¡pero nunca se ha logrado —ni se logrará jamás— diezmarnos el alma!, precisamente con el alma lozana, con el alma intacta y perseverante, jiribillezca, puede el cubano sentarse a la mesa a devorar tal vez un simple mendrugo con la alegría —y la esperanza, ¡no faltará jamás la esperanza!— de quien devora un manjar. Los cubanos nos hemos concertado y confabulado siempre para multiplicar panes y peces, si bien no precisamente encima del mantel siempre en la virtualidad de los anhelos. En el Capítulo VII Doña Augusta alza su mirífica voz para decir: “Son las cosas sencillas… que podemos hacer en la cocina cubana… y que enseguida el paladar declara incomparables”.

“(…) Y es que se come como se ama y el cubano ama con mayúsculas (…)”.

Puede que para los niños se haya tenido el buen cuidado de colocar una jarra de muy frío jugo, el de ocasión —mango, fruta bomba, guayaba, piña—, adultos habrá que apurarán golosos un vaso, para todos finiquitará la cena el postre, ah, la repostería, no el pastel de azafrán, manjar atribuido por Lezama al necrófilo Valle de Proserpina, y que tiene sus ecos en esa otra cena, la de Trimalción, y esa otra novela, el Satiricón, sino ¡la natilla!: “José Cemí recordaba como días aladinescos cuando al levantarse la Abuela decía: —Hoy tengo ganas de hacer una natilla”, eso se nos dice en Paradiso,natilla a la que no falta lamuydorada canela, sin lanzar al olvido a la olorosa vainilla, esa que Lezama en Paradiso hace gotear sobre pañuelos. O el pudin, “comida de ángeles” le llamaba Lezama. Más tardeserá el clásico e inigualable aroma del café, néctar abisinio que la isla acaimanada siente y defiende como autóctono, las tazas harán llegar el humo a lo alto, puede asome entonces el aromático tabaco —“flauta de humo”, solía llamarle Lezama— encastrado de humaredas que suben, y se conversará, oh, sí, se conversará, el cubano es parlanchín, y endemoniadamente extrovertido habla como pocos, mucho y de todo, con seguridad, con el acento de los que saben o creen saberlo todo —porque el cubano, repito, cree saberlo todo—, a todo ser sensual se le reconoce por el ímpetu reflectante de su verbo, degusta el café el invitado y piensa en los suyos, en los seres que dejó lejos, los seres amados, lejos de las costas, quién sabe si en otro sitio del mundo, y es que la sobremesa es momento de inteligencia y comunión mas también, ¿quién lo duda?, de francas e inconfesadas nostalgias. Saudade, dirá un portugués o un brasilero. “Extraño a los míos”, dirá simple y diáfano el cubano. Y puede que una lágrima le ronde sinuosa los ojos. Los seres sensuales suelen ser seres muy sensibles. Si existen dos sitios donde los naturales de esta mágica ínsula extrañamos con fuerza inmensurable ellos son la mesa y el lecho. La nostalgia se lanza y relanza de la mano del placer porque para que él sea verdadero y total y supremo ¡debe por obligatoriedad ser compartido! Placer de uno es placer exánime: Átropos cercena la hebra de la vida. Placer muerto. Vivo es solo el placer que se comparte. Al menos para un cubano, que es recibidor, sí, pero sobre todo dador: para un cubano no hay como mesa y lecho para compartir placeres. Recibirlos y concederlos. Con el perdón y la venia de los tímidos, que —dicho sea de paso— no suelen los cubanos serlo demasiado.

Para los hombres puede que llegue entonces el ron, alcohol de fina caña de azúcar, Arechavala, escuchaba decir de niño a mi abuela matancera. Pronunciaba la palabra no sin agrandar los ojos y engolar la voz. “El alcohol que se destila en Cuba es el mejor del mundo”, solía decir el Premio Nobel de Literatura Ernest Hemingway, enamorado cómplice y confeso de esta isla. La cena ha concluido. El Ángel de la Jiribilla contempla los restos desde arriba, ahíto de placer. Ahíto porque se le ha invocado y Él se ha realizado. Debajo los cuerpos. También ahítos. Angélicos. No menos realizados. Y el placer —como un corazón— ahí: latiendo, con fuerza, llenándolo todo. Los niños se van a la cama entre reclamos de mayor tiempo. El invitado se pone entonces en pie, agradece, se despide, se le acompaña a la puerta,…”al frío del portal, desde donde se divisaban las olas…”, se nos dice en Paradiso, los hombres se estrechan la mano, las mujeres lo besan en la mejilla, dice adiós ya desde la acera, con la mano, la mano y la sonrisa, y otra vez el agradecimiento: muchas gracias, señora, por la cena, un cubano siempre agradece la cena, y lo agradece a la reina de la casa y de la mesa: a la mujer. No ha faltado en la despedida alguna broma, tampoco risas ni promesas de futuro reencuentro. Porque para el cubano todo placer es prólogo y propuesta de recomienzo, de placer nuevo. Palingenesia del placer: placer pasado es placer presente y placer presente, placer futuro. En la casa quedan ellos. Se miran. Sonríen. Se van a la cama. De la mano. Mañana fregarán la losa, así dice un cubano: la losa. Y… no se diga más. Dejémosles en el lecho. Corramos cortinas. Desviemos los ojos. Seamos ¡por una vez! púdicos. Dejémosle que se amen. Que griten. Que suden. Que gocen. Que el ritmo sea siempre hesicástico y que siempre, ¡siempre! —órficos negadores de la muerte— “vuelvan a empezar”. Que después duerman en paz: abrazados.

El hombre es lo que come, sí, pero sobre todo —en tiempos cuaresmados— es la atmosfera y la espiritualidad del acto. Eso desde el Capítulo VII de Paradiso lo instila aquel almuerzo lezamiano. Lo jura Lezama. Porque el hombre es rito y es lo que ama. Las muescas que el amor deja en el cuerpo a manera de tokonoma. Lleva el cubano siempre consigo el convite como se lleva al bolsillo amuleto, al dedo anillo, medalla en el cuello, como se carga dentro, nunca menguado, ese hálito inmenso, ese vaho misterioso, ese bien nunca suficientemente explicado, esa exhalación de vastos y multánimes anillos, ese soplo pasmoso que es —y será siempre— no importa el sitio del mundo en el que se viva, la cubanidad. Eso lo sabía muy bien el hombre de Trocadero 162. Lo sabían Baldovina, la señora Rialta y doña Augusta. Lo aprende —y lo aprehende— Cemí. Precisamente ese saber nos anega de deleite —y no poco de exultante pero apolínea gula— desde ese Capítulo, el VII de Paradiso. Repitamos —y gozoso nos guiará Lezama desde su mítica y lírica fronda en el Valle de Proserpina— la acreditada frase del oráculo de Delfos. Ah, el combate entre la causalidad y lo incondicionado. Que la imagen penetre la naturaleza y engendre la sobrenaturaleza. Que la cantidad sea siempre hechizada. Que el ritmo no deje de ser hesicástico y que —hipertélicos y jiribillezcos— no dejemos una y otra vez —¡eternamente!— de volver a empezar.