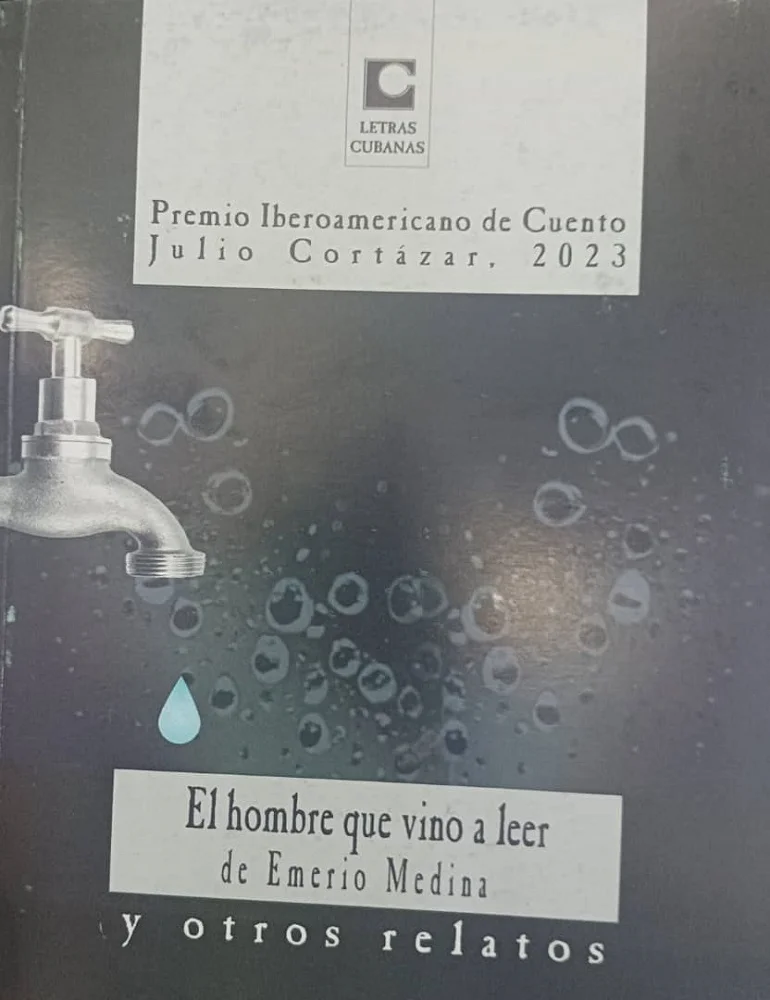

Presentar los siete textos premiados en la 21a Edición del Premio Iberoamericano de Cuento que lleva el nombre del idolatrado escritor argentino, ese Croponio Mayor que es —no empleemos jamás el pretérito— Julio Cortázar aunó la tríada de la responsabilidad, el privilegio y el muy alto honor. Hacerlo además en la Casa de todos en América, la Casa por la que deambularon todos los grandes escritores de América Latina, la Casa por la que deambuló y respiró Julio Cortázar —todavía resuenan, y resonarán siempre sus pasos y su voz en sus pasillos y paredes—, expande indudablemente la mencionada tríada. El hombre que vino a leer, volumen que toma el título del cuento premiado, texto de la autoría del escritor holguinero Emerio Medina, fue el resultado de la labor de un jurado que hubo de leer y evaluar más de 1 100 cuentos enviados desde todo el mundo, jurado esta vez conformado por Hernán Ronsino, de Argentina y los cubanos Dazra Novak y Emmanuel Tornés. Mas, adentrémonos sin otros preámbulos en este polígono de siete lados, esa suerte de heptágono que es este libro.

Dos extranjeros no permitieron el dominio total del patio en la edición de este año. No más flores, Capitán,del peruanoRolando Alexander Rivera de los Ríos, resulta una historia hilvanada con excelente pulso y tino, historia que recrea desde la ficcionalidad y la vida juvenil, un supuesto romance arequipeño, de la muy conocida Flora Tristán, la socialista y feminista francesa de ascendencia peruana, abuela por demás de Paul Gauguin. Recordaremos El paraíso en la otra esquina, novela del Premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa, autor al que de alguna manera hace guiños y homenaje en este cuento su compatriota, guiños desde el purismo del estilo y la enjundia del tema, historia de un flirteo que acaece en mitad de la guerra civil que en 1834 animaba a las opuestas huestes de Agustín Gamarra y Luís de Orbegoso.

“Siempre es el amor y el deseo quien anhela y elucubra”.

Los muertos son invisibles, pero no ausentes,del colombiano Odymar Varela Barraza —urge decirlo, celebrarlo— es un gran cuento. Se yergue desde la sobriedad que porta y aporta la rotunda belleza del estilo, cuento in media res, que entrevera dos secciones espacio-temporales, cuento muy técnico y excelentemente bien urdido, nos regala un inteligente y abierto final, en el que precisamente el personaje que elucubra uno de los espacios temporales desaparece, para que ante el lector quede animando ese espacio y llenando ese tiempo precisamente el ser elucubrado, urge decir que una mujer, siempre es el amor y el deseo quien anhela y elucubra, cuento bulle el hálito de la selva colombiana, cargado de fronda y muerte, de violencia y sangre, de paisajes del pueblo Wayú —la etnia más numerosa de Colombia—, de sus mitos e incluso, de sonoros fraseos en la muy melodiosa lengua wayuunaiki.

En lo adelante será el reino de los autores del patio. El reino de colegas que respeto, admiro, y que me prestigio de presentar y alabar hoy acá.

Yunier Riquenes nos inunda con la prosa precisa y los fraseos cortos de Los apostadores. En enviroment nacional en el que el realismo sucio resulta predominante —no ya aquel cuyo contexto resultaba citadino y predominaba años atrás, sino, y muy especialmente, ese otro que en los últimos tiempos parece gestarse y nutrirse desde las desventuras del extrarradio urbano, suerte de dirty realism pueblerino, de villorrio, antítesis de lo bucólico— este cuento puede ser, de manera errada, tomado como historia que se mueve en tales órbitas. Y, sin embargo, si bien un realismo crudo y duro impera y capea en los afelios y perihelios de este cuento, impera y capea muy a sus anchas y muy a sus largas, las cuerdas de esta historia no han sido atadas, molturadas y aherrojadas por los nudos, los martillos y los candados que suelen emplearse en los afanes del dirty realism. En el dirty realism lo espiritualmente sucio no solo reside en lo temático sino también en lo estilístico. Y en este cuento el espíritu de lo evidentemente dirty queda bye, ausente, un espíritu otro niega lo sucio y enfatiza el realismo, un espíritu otro es el ectoplasma que llena con su aura esta historia, un espíritu que se corporiza en una suerte de fatalismo humano, social, gregario, un ethos del fatum. Una filosofía de la ananké parece lastrar al personaje que, no obstante, moverse entre, debajo y encima de lo sucio; nadar en lo sucio, llegamos a tomarlo como limpio, como justo, como víctima y nunca victimario, como pobrecito, y todo ello llevado y traído por un estilo preciso, cuidado, aristocrático, diríase, de fraseos bellamente cortos y rotundos, fraseos y estilo de muy alto vuelo. Los apostadores es un cuento de lujo. Un cuento que sin dudas podría haberse llevado todas las palmas en cualquier premio.

El holguinero Ronel González —autor que ha publicado la friolera de 51 libros— se adentra en La noche bella no deja de dormir, quizá el mayor misterio de la historia patria, misterio que nos asalta desde la primera oración: “Cuando le dije que yo tenía las páginas arrancadas del Diario de Martí, pensé que me iba a mandar al carajo”. No hay cubano que lo ignore: se alude a las cuatro páginas faltantes en el Diario de Campaña del Apóstol de la independencia cubana, precisamente aquellas en la que muchos suponen Martí alude a lo sucedido en aquella legendaria reunión de La Mejorana, hecho que solo tuvo tres actantes, sin testigos: el Generalísimo Máximo Gómez, el Lugarteniente General Antonio Maceo y el Delegado del Partido Revolucionario Cubano, José Martí. Cuanto ocurrió allí y no se dijo murió infortunadamente, como infortunadamente murieron ellos. Esa es la historia. La historia patria. Regresemos a esa otra historia que es el cuento. El cuento de Ronel. Un historiador de arte, santiaguero, vapuleado por las penurias del Período Especial, roba un legajo de documentos históricos a un venerable profesor: la delación del Plan de La Fernandina, por un detective de Pinkerton; la confesión de Valentín Castro Córdova, el hombre que intentara envenenar al Apóstol; hasta “finalmente —así nos dice Ronel—, llegar acuatro cuartillas, cada una de poco más de quince centímetros de alto…”,y he aquí que Ronel se entrevera a remedar la bellísima prosa martiana, la prosa cuidada y luminosa del Diario en pastiche que hace del texto una suerte de melange en función de aventurar al lector hacia las truncas y misteriosas páginas, esas que nos lanzan ante una versión más de lo ocurrido aquel 5 de mayo entre las paredes ignotas de La Mejorana. ¿Qué se nos ocultó desde esas páginas? ¿Qué hechos? ¿Qué pensamientos? ¿Qué ocurrir y qué devenir? ¿Qué acosos, ocasos y acasos? “Lo que no tuvo remedio en el siglo XIX ya no lo va a tener”, nos dice uno de los personajes, y entre lo urdido histórico, lo supuesto por Ronel y los hechos —y desechos— también urdidos por Ronel con relación al graduado de Historia del Arte, ladrón de manuscritos, se entrecruza este cuento, que confieso, amante de la Historia como soy, hizo mis delicias.

Ernesto Pérez Castillo hizo también mis soberanas delicias de lector, renovadas en delicias y privilegio de presentador, desde el exquisito lenguaje, el estilo cuidado, la sintaxis de lujo, el inicio y final fastuosos de su cuento, acertado y acerado pastiche que remeda un español antiguo y medievalesco en La paradoja de Gutemberg.Incide Ernesto en uno de los párrafos en algo que como amante del ajedrez siempre he deseado: armar una historia desde los difícilmente ficcionables hechos del tablero. El personaje central de la historia es un clérigo y ello me llevó a recordar a Ruy López de Segura, clérigo de la parroquia de La Candelaria, autor del Libro de la invención liberal y arte del juego del ajedrez, publicado en 1561, quien legara a la historia el nombre de la conocida apertura, también llamada “española”. Cotejando fechas desde el cuento de Ernesto se tiene que la aludida traducción de Rodrigo Fernández de Santaella acerca de los viajes de Marco Polo data de 1520, fecha coincidente con los hechos de vida de Ruy López. Mas he ahí que el clérigo de Ernesto emprende labor alfabetizadora entre su grey, los ensalza con el libro de Marco Polo, el Quijote y con obras llegadas de la picaresca, derivadas del fabliaux de los trovadores provenzales. Y la grey se entusiasma, se encabrita, se solivianta y se levanta en orden que es digno desorden, letras mediante, digno desorden que llega especialmente desde los muy eróticos afanes de la picaresca. “El mundo estaba cambiando, el cambio no era bueno, no era para bien y no veía modo de impedirlo ni de refrenarlo y mucho menos de volver atrás el cambalache”, nos dice alarmado y clarividente el clérigo, ¡vaya resultado el de su afán evangelizante!, y es que lo que cultura y letras evangelizan y desenvainan no habrá alabarda o ley que desangelicen y malenvainen, se atreve a decir ahora este presentador remedando el lenguaje medievalesco del clérigo de Ernesto. Llevan las letras cabeza abajo a toda la parroquia, revolución causan, contrabando de letras clandestinas paralizan fueros y ordenada vida, olvidan labores y enlodan destinos, hechos que llevan al clérigo de Ernesto a ejercer el desmadrado afán que pervierte a los censores y asoma la hoguera de libros. Pensemos en la Florencia de Savonarola, en la Bebelplazt de los nazis, calemos otros pensamientos para solo decir que se expulsa a libros y a lectores, pero… ¡regresan!, regresan porque es terco e invencible el saber, tercas e invencibles las letras, y no hay hoguera o Savonarola o fraile que las prohíba o las destierre. Cuento este muy disfrutable, en estilo, tema e intención, magia, digámoslo así, magia que llega desde la hechura de Ernesto Pérez Castillo.

La Primera Mención fue a las manos de ese excelente narrador que es Alberto Guerra, quien con Picassos en el aire, otra vez un cuento de exquisita hechura y técnica de muy aquilatado lujo, nos coloca a todos en un piso 81, nos corporiza a todos en el cuerpo y la vida y la historia de un compatriota emigrado, nos deja a todos colgantes en el piso 81 de alguna torre del I Mundo, expulsados todos por el desequilibrio de “un andamio flotante, una bamba, un swinstage, o como quieran llamar a ese aparato”, todos papelitos vapuleados por vientos de 15 millas, todos a 81 pisos de altura, todos inmigrantes, todos personas de clase media baja en ascenso, todos jugándonos la vida arriba para no morirnos de hambre abajo, todos de alguna solidaria manera Picassos en el aire, cuento al que el jurado confirió —de manera unánime— Primera Mención, comienza con Urbano Téllez en peligro de caer al vacío, “hacerse papillas”, como nos dice el autor hubo de acaecer con otros de los pobres Picassos que sobre el “andamio flotante, la bamba o el swinstage”se jugaban la vida o aminoraban hambre, como corresponde a tantos inmigrantes del III Mundo que suelen mitigar hambre sobre “andamios flotantes, bambas, o swinstages”en países del I, ese vivir sobre andamios que suele ser la vida del emigrado en países del I Mundo, cuento que concluye precisamente con Urbano Téllez en igual situación de terrible peligro, Urbano Téllez excluido del “andamio flotante, la bamba o el swinstage”, Urbano Téllez a 81 pisos del suelo, Urbano Téllez —y todos con él— vapuleados por un viento de 15 millas. La vida del pobre Urbano pasa ante nuestros ojos en mítico cronotopo para dejarnos a Urbano —y dejarnos a todos— en exacta situación final, con solo la posibilidad de un hecho, terrible por demás, la posibilidad de hacerse, “hacernos papilla” al caer desde semejante altura, hecho al que adosa, desde el poliédrico aleph de avezado narrador que es Alberto Guerra, un atisbo de la vida de Urbano, atisbo en el que se hallará respuesta desde ese mecanismo de criminalística denominado Las Siete Llaves de Oro, mecanismo desde el cual tendrá el lector la desambiguación del Qué, el Quién, el Cuándo, el Cómo, el Dónde, el Por qué, el Para qué, atisbos que en Criminalística, en Periodismo o en Literatura mixturan virtud y maestría para sorber, resolver y absorber toda historia. Historia recursible, otra vez in media res, historia sin final, con la sagacidad autoral del final hurtado, perfectamente urdida desde el ritornello anafórico, ese “andamio flotante, bamba, o swinstage, o como quieran llamar a ese aparato”, eso que ha lanzado al vacío a Urbano Téllez, “andamio flotante, bamba, o swinstage” en el que Alberto Guerra, finísima intuición mediante, y a despecho de las 15 millas de ese viento, deja inmisericorde al lector.

Y arramblados por esta literaria rambla llegamos al Premio —del latín praemium—: Emerio Medina lleva a su morral otro Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar, ratificando ser el escritor cubano vivo, y residente en Cuba de morral más abultado —no de dineros, no, que nuestros premios en ello son tristemente pálidos y demoniacamente parcos—, sino de Premios, Premios de hecho y de derecho, y lo hace lleno de pasión lúdica, lo hace haciendo cabriolas con la realidad para hacer de ella un nudo / nido / nodo y llegar desde esa trilogía a la inmisericorde y acabriolada irrealidad. Juega Emerio con el realismo —cabriolas y cabriolas las suyas sobre el realismo— para hacer de ese realismo un pasaje, una vía, un password y tras el chasquido de dedos o el pase de rabdomancia -pienso ahora en Johan Huizinga, quien sostenía que todo ser es un homo ludens, un ser que juega- tras el pase de rabdomancia, decía, tras musitar el muy emeriano abracadabra, hacer llegar —en tropel acabriolado— la muy santa sustancia del absurdo. Y eso suele hacerlo Emerio Medina precisamente en el Omega de sus cuentos, suele hacerlo cuando todo parece estar dicho y todo hecho, cuando se juzga que alea iacta est, cuando el lector se pregunta cuál pueda ser el punto central de esta suerte de blanco al que se ha dirigido el tiro, suele hacerlo Emerio Medina a muy pocas palabras de llegar la flecha al blanco, los ojos del lector al punto final, a segundos los ojos de ese final donde los personajes emerianos cesan de hacer y dejan de ser para que comience, precisamente en el alfa de ese omega, a hacer y ser y entronarse el divino y muy cortazariano pandemónium del absurdo, de la fantarealidad, verdadero blanco de esta suerte de disparo que es el cuento, de este desmadre al que a puras cabriolas se ha lanzado al lector, “situaciones de lo común llevadas a ese plano donde todo parece y no es, o donde todo es y no parece”, nos dice el narrador en el cuento de Emerio, situaciones que per se resultan de ese desmadre y despadre cabriolesco en el que Emerio Medina, de manera diáfana y burlesca, suele burlar diáfanamente los sentidos todos del lector para asombrarlo, demudarlo, moverlo y removerlo en la ordalía de un juego de roles, apariencias que destruyen la credibilidad de los atildados y la incredulidad de los avispados, estado de pasaje, le llamaba el gran Cortázar, a esa instancia que permite desplazamiento y entrada a una realidad otra. Y eso precisamente escenifica Emerio Medina en este cuento en el que el alfa y el omega se resuelven desde la frondosidad de las ramas de un árbol, de un tamarindo, seguramente de los tantos que crecen en su nunca abandonado Mayarí, eso escenifica Emerio Medina en esta historia, homenaje a Cortázar, tributo a ese estado de transustanciación que es la Literatura, transustanciación en el otro y desde el otro y por el otro, ese otro y esa transustanciación que se hace respirable y vivible y sufrible en todo escritor, esa transustanciación que nos lleva desde y por la Literatura —dama elusiva e incisiva— a darlo todo, a creerlo todo, a sacrificarlo todo, para mirar, quién sabe si subidos a las ramas de un tamarindo, mirar, demudados pero felices, lo que de la vida desdeñamos a cambio de urdir historias. Eso es El hombre que vino a leer. No solo un gran cuento sino una parábola, una alegoría de aquello que es la vida para todo escriba aunque él, aunque el escriba, aunque todos nosotros, no tengamos la osadía de aceptarlo.

“Eso es El hombre que vino a leer. No solo un gran cuento sino una parábola, una alegoría una alegoría de aquello que es la vida para todo escriba”.

Y eso es, El hombre que vino a leer, heptágono, troquel de siete historias de lujo. Número mágico el siete. Son siete los días de la semana, siete los colores del arco iris, siete los pecados capitales, siete las notas musicales, siete brazos tiene el Menorah, el sagrado candelabro hebreo, siete vidas tiene un gato y siete maravillas los cuentos de este libro.

Muchas gracias, Rafael

por la lectura del cuento.

Como decimista siento

el corazón en tropel.

Martí sigue vivo en el

librillo que has comentado.

Como médium no he logrado

que hable el Héroe Nacional.

Soy un narrador fatal,

pero Martí va a mi lado.