I

“Cuando nací, en julio de 1918, mi madre tenía ‘la gripe española’”. Así empieza el relato autobiográfico de Ingmar Bergman, recogido en esa agradecida lectura que es La linterna mágica.

De haber escrito mi madre sus memorias, podrían haber tenido un inicio parecido, lo que en su caso con una consumación trágica. Ella, la menor de cuatro hermanos, quedaría huérfana producto de esa epidemia sin haber cumplido los tres años. Drama devastador que me acompaña desde la más temprana infancia, siempre presente en las conversaciones familiares, pues mi madre padeció el no haber conocido a mi abuela, que moriría muy joven en su natal Manzanillo, con apenas treinta años. De ella conservo levemente el legado de su existencia, del que no me quedaría más que una sombra de su belleza, de la que dan fe un par de fotos y el testimonio de sus amigas las maestras Núñez Béjar, por más señas tías abuelas de quien sería mi amigo y compañero de labores durante años y hasta el presente, Arturo Arango Arias.

Mi abuela falleció en 1918, producto de la llamada “influenza del dengue” —como se le mencionaba en mi familia—, o la mal llamada “gripe española”, pandemia que en poco más de un año cobró entre cuarenta y cincuenta millones de vidas en el mundo —incluyendo la del coronel José María Lezama Rodda, rememorada por su hijo en Paradiso—, saldo cuatro veces superior al de la Gran Guerra. Entre los muertos célebres que acarreó esta pandemia, bastaría con nombrar a figuras universales como el pintor austríaco Gustav Klimt, de línea expresiva intensa y sensual, o el revolucionario poeta francés que fue Guillermo Apollinaire, creadores cuya presencia crece con el tiempo.

De cómo hace poco más de un siglo azotó la terrible enfermedad a la ciudad del Guacanayabo —donde hoy, a tenor de las circunstancias, ese drama como triste sino se repite—, he conocido, junto a los testimonios familiares, por otras fuentes, ya sean los documentos de la época investigados, entre otros, por el apasionado y laborioso historiador de esa villa que es Delio Orozco, o lo publicado en diversos espacios periodísticos de ayer o del presente: “El archivo de la ciudad oriental cubana da cuenta que la primera muerte ocurrida por la pandemia fue el 6 de octubre de 1918, y el día de más alta mortandad fue el 1 de noviembre en que fallecieron 12 personas. En enero de 1919 se reportaron solamente seis bajas (…) De los médicos de la ciudad (…) merece especial mención el más viejo de todos, Dr. Francisco Codina Polanco, que no descansó, puede decirse, mientras hubo un enfermo que asistir”.[1]

Tío Panchito para la familia (Don Pancho para su pueblo), fue una institución viva en la historia de su ciudad natal, donde se le recuerda con una céntrica calle que lleva su nombre, y en el hoy hospital materno Fe del Valle, antigua Colonia Española. Fue sobreviviente en 1871 del fatídico sorteo que, organizado por la sevicia colonialista, se impuso en su curso de medicina de primer año, y que tuviera como trágico desenlace el fusilamiento de ocho de sus condiscípulos. Él a su vez sería uno de los estudiantes condenados a diferentes penas de cárcel. Exiliado en Europa, fue alumno de Pasteur. Era de dominio público en el pueblo que, todos los 27 de noviembre, colgaba en el frente de su casa con un crespón negro la bandera de la estrella solitaria.

Otro recuerdo de mi primera infancia tiene que ver con mi país natal. En Venezuela siempre se le ha rendido agradecido culto al doctor José Gregorio Hernández. Entre otras obras de consagración en su noble profesión, es reconocido por su atención generosa a los enfermos en Caracas durante “la gripe española”. Conocido como el “médico de los pobres”, incluso se le adjudicaron “milagros”, tal era la admiración y el agradecimiento de sus muchos pacientes. El papa Francisco lo elevó a beato, paso previo a la santidad.

II

La realidad pandémica del presente nos debe llevar a vivir con la mayor conciencia de lo que está pasando. Cuba es una y muchas Cubas. La inmensa mayoría de los cubanos lleva su país y sus seres queridos consigo, no importa si vive en lo más profundo de la Isla o en cualquier rincón del mundo; no importa su estrato social, su piel, su edad, su condición religiosa o su ideología. Y la forman sus consensos y disensos, como cualquier sociedad o familia. Todo esto en tiempos de calamitosa epidemia nos genera grandes desafíos.

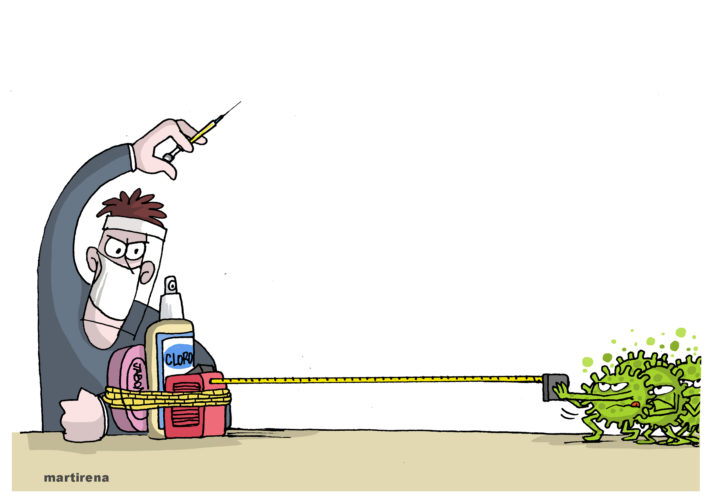

Tiempos de pandemia, bloqueo, crisis económica, donde cualquier error o desacierto cuesta más caro, se multiplica. Parece que con la enfermedad tendremos que convivir largo tiempo, a pesar de la vacuna que, aunque profundamente agradecemos y de la que fui beneficiado, sabemos que no es una solución mágica. Nuestras cifras no son de las peores en el mundo, pero padecemos nuestras cifras, que pese a todos los ingentes esfuerzos han ido creciendo de manera dolorosa. El bloqueo con su prepotencia colonial seguirá, ahora ha tomado más fuerza en el lobby que lo promueve. Es cínico hablar de “corredor humanitario” mientras se mantiene el bloqueo, y de “donar vacunas”, mientras no se permite adquirir la materia prima para las que ya tenemos.

Ahora menos que nunca podemos sentarnos en la puerta de la casa a ver pasar el cadáver del bloqueo. Somos responsables de nuestros errores, y se tiene que percibir en todas sus dimensiones el pulso de la nación. En fecha muy reciente, la profesora de sicología de la Universidad de La Habana, Daybel Pañellas Álvarez, como parte de un panel organizado por la revista Alma Mater, y con las herramientas de la sicología social, coincidió con sus colegas de ese debate en apuntar varias claves sobre las situaciones preexistentes y condicionantes, motivadas por el crecimiento de la desigualdad social y las consecuentes brechas de equidad: “en primer lugar, con la pandemia, de un año a otro ha perdido posicionamiento la evaluación positiva de su gestión, desde la percepción de la población; segundo, se perciben inconsistencias e incoherencias entre discursos y prácticas, así como desarticulaciones y contradicciones entre algunos ministerios. Además, se cuestiona la capacidad de funcionarios, sobre todo a niveles intermedios y territoriales”.[2]

“Es cínico hablar de ‘corredor humanitario’ mientras se mantiene el bloqueo, y de “donar vacunas”, mientras no se permite adquirir la materia prima para las que ya tenemos”.

Todos debemos con profunda sabiduría, compromiso y libertad, asumir los tiempos que nos corresponden, privilegiando la condición inclusiva, la voluntad de diálogo horizontal, el derecho a no estar siempre de acuerdo, en fin, la palabra del otro. Y esto en un mundo donde imperan los grandes centros hegemónicos con un discurso informativo homogéneo, donde la peor de las pandemias es la desigualdad económica —las narraciones distópicas de Margaret Atwood recrean una expresión de su denuncia contemporánea—, donde la lucha de clases suena como algo demodé, pero sigue muy vigente.

La cultura hoy más que nunca debe ser un campo de resistencia contra la pandemia y todas sus consecuencias, incluyendo el profundo dolor por la pérdida de los muchos amigos y seres queridos, la tristeza y la desmotivación social. En el recién inaugurado Festival de Venecia correspondiente a este 2021, se estrenó Las 7 jornadas de Bérgamo —Le 7 giornate di Bérgamo—, que nos recuerda a todos el drama de una de las ciudades italianas más afectadas por el coronavirus, ciudades en algunas de las cuales estuvo presente la ayuda solidaria de nuestros médicos. Pero como concluye una crónica sobre su estreno, frente a este drama social se impone de la mano del arte una terapia colectiva, donde La Mostra invita “a juntarse en una sala y emocionarse. Lo llaman la magia del cine” [3]… como esa magia que Bergman evocara en sus memorias, cuando hace poco más de un siglo naciera bajo el signo trágico y peregrino que enlazara a familias de Upsala y Manzanillo, y como en la cultura se replica la voluntad peleadora de la condición humana frente a cualquier adversidad, porque no podemos ceder ni ante el coronavirus, ni ante la tristeza.