Del petroglifo a la web

23/2/2021

“Uno trata de la estructura de la literatura; otro de los fenómenos culturales que forman el entorno social de la literatura”

Northrop Frye

Marshall McLuhan publicó Galaxia Gutemberg en 1962: hace ya hoy más de 58 años. Understanding Media: The medium is the message, obra de la que se toma ese famoso apotegma, se publica en 1967. No existían entonces la web, la blogosfera, las desktops, la TV por cable y los smartphones. Dos años después, en octubre de 1969, se enviaba el primer mensaje a través de ARPANET. El primer mensaje comercial SMS fue enviado en 1992. McLuhan, que murió en 1980, reaccionaba con aquellas obras frente a la radio, el grabador de sonidos, el cine y, muy especialmente, la televisión, a la que según se dice, odiaba. De acuerdo con McLuhan, y en función de desambiguar un tanto el críptico apotegma —“el medio es el mensaje”—, todo medio o herramienta es una extensión de nuestro cuerpo. La rueda es extensión del pie; la pluma y la máquina de escribir, extensión de la mano; y dado ello, inferimos nosotros, la computadora es una extensión —dúplice— de mano-cerebro. Formamos nuestras herramientas, luego estas nos forman, sostenía el canadiense.

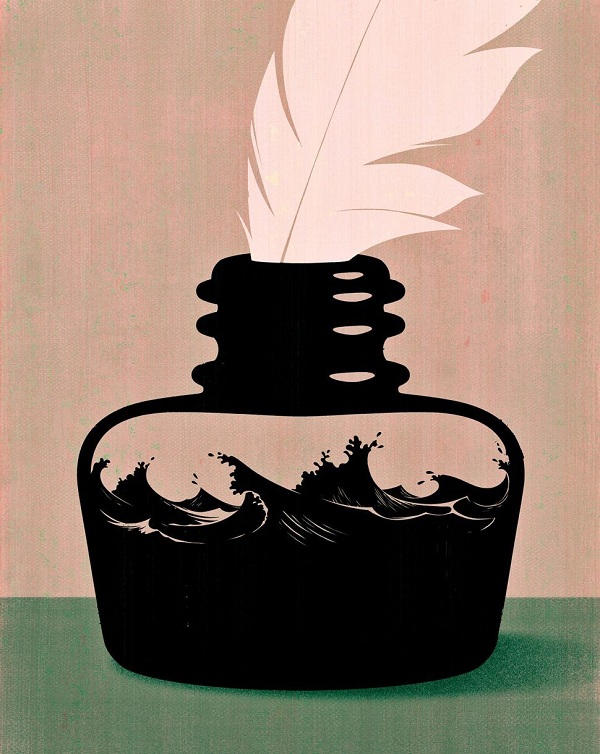

El apotegma de McLuhan tiene la clave en función de desambiguar cómo las transformaciones tecnológicas han impactado en las formas de pensamiento a lo largo de la sociedad, dado que no existe sociedad humana al margen de formas de producción, emisión y recepción de mensajes. La historia de la literatura es per se la historia del influjo que han ejercido sobre ella sucesivos hitos tecnológicos. Piénsese en esta secuencia: petroglifos / tablillas de barro / papiro / pergamino / códice / papel y tinta / imprenta / máquina de escribir / computadora / ¡la web! Del estado tribal a la retribalización, de acuerdo con el argot de McLuhan. Del fraile copista —en la criptoria, o el scriptorium, ese sitio del que hablara Eco en El nombre de la rosa— a la imprenta del gran Gutenberg; al Balzac que se afanaba con aquella pluma de ganso mojada una y otra vez en un tintero; a la Remington con la que Hemingway solía escribir —de pie— en Finca Vigía el número de palabras de rigor cada día; ¡a nosotros, que tecleamos sin dejar de mirar una pantalla, y escribimos, publicamos y leemos en Internet o desde una computadora, un eReader, un smartphone!

Cada uno de tales hitos ha provocado variaciones sobre los modos de escribir, los modos de difundir lo escrito y los modos de leer —agreguemos a ello los modos de almacenar las obras—, ajustándose esa trilogía a la taxonomía clásica de la llamada teoría de la información: emisor-mensaje-receptor. Pensemos en el petroglifo, las runas germanas talladas sobre piedra y las tabillas de barro sumerias, primicias de ese estadio que McLuhan llamara destribalización, correspondiente a esa etapa que el pensador canadiense llamó agrícola. Pensemos también en aquel que en la Roma republicana escribía con un estilete sobre tabillas de cera. Si el modo de escribir resultaba altamente trabajoso, lo escrito debía ser, por fuerza, reducido; la difusión, casi nula; y la lectura se infería de lo anterior. Emisor y receptor debían, obligatoriamente, hallarse cercanos. El mensaje, tabillas de barro mediante, era extraordinaria e inevitablemente efímero.

El papiro egipcio resultó superior a las tablillas de barro, mas resultaba de costosa o trabajosa obtención. No era duradero, se deterioraba rápido. De ahí el palimpsesto: borrado el viejo mensaje se sobrescribía el nuevo. La producción de papiro era monopolio de —y para— la realeza; el arte de escribir y leer, privilegio de una exclusiva y reducidísima casta —sacerdotes y realeza. Todo ello definía la ejecución, la difusión y la lectura, y, en suma, van a constreñir el emisor, el mensaje y el receptor.

Siglos más tarde se tiene el códice, ese conjunto de hojas rectangulares de pergamino, papiro o papel que ya se conformaba en cuadernos. Llega la Edad Media, antes del siglo XV —dejémoslo claro: antes de la fenomenal invención de la imprenta— y se afanan los frailes copistas en los monasterios. El saber está recluido en tales sitios. La escritura, la literatura, en suma, el mensaje, son labores de unos pocos. La difusión no lo era per se, de hecho, se trataba de una labor de copia; las obras copiadas quedaban almacenadas o bajo custodia en tales monasterios, y llegaban a las manos y los ojos de muy reducidos lectores. La lectura —en una sociedad altamente iletrada o analfabeta— era privilegio de la realeza, la nobleza o el clero, a los que se suma una minoría ajena a esos estamentos, ¡excelsa minoría, desde luego! Pensemos, por ejemplo, en el flamante siglo XII y el auge del amor cortés y la poesía provenzal: ¡la poesía bulle desde el arte sin igual de trovadores, goliardos, minnsesanger y vagantenlieder!

El papel —y la tinta— expandieron límites. A la luz de una cincelada palmatoria de plata el gran Honoré de Balzac empuña una pluma de ganso que se empeña en llevar reiteradamente a un tintero: helo ahí, escribe una novela. El modo de escribir se hace más hacedero, y el mensaje, más extenso. De no haber aparecido antes la imprenta —¡ah, el genio tremebundo de Gutenberg!—, el impacto, sin embargo —papel y tinta mediante—, habría resultado casi nulo: los modos de difundir lo escrito y los modos de leer quedaban inalterados. Es 1448, se inaugura ese ciclo histórico que McLuhan llamara mecánico: la imprenta se afana con las 150 Biblias de Gutenberg y el impacto es extraordinario, especialmente en cuanto a la divulgación, el modo de difundir lo escrito y el modo de recibirlo —si bien este nuevo artilugio carece de arte en cuanto al modo de escribir o a la concepción misma del mensaje. El creador, el escritor y el emisor hasta los primeros años del siglo XX prosigue, sin embargo, inmerso en el modus operandi anterior, lo que podríamos llamar “el síndrome de Balzac”: una pluma de ganso bañada impenitentemente en un tintero. La imprenta, portentosa sin duda, carece de impacto en cuanto al momento de la creación o la concepción del mensaje.

Un productor de armas —y de máquinas de coser—, Remington, partiendo de ideas y prototipos anteriores, crea en 1873 el primer modelo de máquina de escribir. En 1910 el invento se ha hecho popular: aparecen las mecanógrafas. El ciclo mecánico enunciado por McLuhan se reconfigura, mas no deja de ser mecánico (la máquina de escribir eléctrica se ubicaría en el siguiente ciclo, llamado por McLuhan precisamente eléctrico). El creador, el emisor, el escritor, el novelista… abandonan definitivamente el síndrome de Balzac: ahora tipea en un artefacto, ¡por vez primera teclea! Se adentra en el síndrome de Hemingway. El modo de escribir se hace más rápido, más fácil, más perdurable, menos ilegible, más dinámico; el mensaje, sin embargo, queda inalterable: la máquina de escribir nada aporta a lo que se escribe, el emisor está solo —cultura, saber, cerebro y dedos— frente al artilugio. La divulgación —con la aparición del papel copia, en 1808 el italiano Pellegrino Turri legó el papel de calco—, si bien es posible realizar duplicados o triplicados, queda inalterable. Por fortuna hubo antes un Gutenberg. Una vez más se reincide en lo que podemos llamar la parcialidad del medio: ante la introducción de cada uno de esos ingenios tecnológicos el impacto resulta parcial; se dirige e impacta únicamente sobre alguno de los elementos, nunca al unísono sobre el cuarteto: modos de escribir, difundir, leer y almacenar. Incide apenas sobre uno de ellos y sobre uno de los sujetos participantes, ora sobre el emisor, ora sobre el receptor.

No demoremos más el golpe y arribemos a lo que McLuhan definiera como etapa tecnológica —etapa que infortunadamente no llegó a ver. Las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), la computadora y la web suponen el cambio trascendental y multíplice: impacta al fin, con fuerza inusitada y tremebunda, sobre el cuarteto en pleno (el modo de escribir, o sea, el proceso creativo; los modos de difundir lo escrito —ahora sí transformándonos en galaxia Gutenberg, más bien galaxia web, la famosa aldea global, como la nombrara Marshall McLuhan); el modo de leer, ahora en computadora, online, en tablet, eReader o smartphone, y, por último, el modo de almacenar. De tal forma quedan fuertemente impactados —todos y por vez primera— los sujetos participantes: el esforzado emisor y el inteligente receptor. Si bien antes —para retrotraernos al iluminado McLuhan— la pluma de ganso o la máquina de escribir constituían solo “extensión de la mano” —como la radio devenía extensión del oído y la televisión, extensión del ojo—, ahora —he aquí lo impactante en grado superlativo— la computadora, con su disco duro repleto de información, wikipedias, tesauros, diccionarios, enciclopedias y libros, no solo se evidencia como extensión de la mano, sino como extensión misma del saber, de la cultura y de la antes llamada biblioteca. La web multiplica lo anterior. Por vez primera asoma un medio que impacta en grado sumo en la concepción misma del mensaje, de la obra, en su sustancia, su contenido, no solo como mero artilugio manual, como modus operandi, sino como un plus de sustancia, contenido o profundidad en el mensaje, y en la faena del emisor. Se trata ahora de un soporte full support. El síndrome de la pantalla: mixtura apoteósica de medios fríos y calientes, para aludir la terminología de McLuhan.

Las herramientas personales que hemos utilizado en casi tres milenios de historia escritural en función de emitir mensajes han evolucionado. Desde el artilugio con que se horadaba la piedra para lograr el petroglifo o las runas, hasta la eclosión de lo digital con la web, la computadora, las tabletas y los smartphones. Hoy es posible escribir la obra, editarla, difundirla, recibirla, leerla, comentarla y almacenarla sentados cómodamente en nuestras casas o viajando en ómnibus. Se escucha hablar de ciberliteratura, hiperficción, holopoesía, ciberdrama, wikinovela, blogonovela, tuiteratura, etc. ¡Ciento cuarenta caracteres pueden devenir un twitpoema, un twitrelato! Reconozcámoslo: ya existían antes el haiku, los tanka, el epigrama, el aforismo o el minicuento. Recordemos el apotegma: the media is the message. Y pensemos, el medio es novedoso; los géneros, sin embargo, pese al afán taxonómico y a los nombres que mutan, son los mismos.

Hasta la época tecnológica contábamos con dos posibilidades de narrar: oral o escrita. Hoy tenemos la virtual, y esta, a su vez, se escinde en riadas múltiples y cada vez más insospechadas: se aúnan a la palabra escrita recursos de multimedia. La obra puede ser escuchada, y es posible también anexar música, imágenes, videos, fotos, paseos virtuales, tesauros, diccionarios, enciclopedias. ¡Y todo ello ha ocurrido en un lapso muy breve! ¡Nunca antes fue tan breve! ¡Nunca antes tan impactante! ¡Nunca antes tan profundo! Pensemos en el manejo de enciclopedias —Borges y su socorrida Enciclopedia Británica— la búsqueda de documentación hoy en día se realiza online, Google mediante. Wikipedia aparece en 2001; Youtube, en 2005; Facebook, en 2004; y en 2012 Twitter contaba con 500 millones de perfiles. En 2008 una suerte de entidad misteriosa que se hizo llamar Satoshi Nakamoto publicó en la red la documentación técnica para la creación de una moneda digital: un año después apareció el software de código abierto del Bitcoin, y hoy es el rey coronado de las finanzas internacionales. Si el feudalismo fue el dominio del molino de viento, y capitalismo y modernidad se alzaron desde la máquina de vapor, este ciberposmodernismo tecnológicamente globalizado se erige sobre —y desde— las TIC. Es imposible no admitirlo: ahí está el abaratamiento de los ordenadores personales, la llegada de Internet a los hogares, los smartphones, la popularización y abaratamiento de estos últimos artilugios, el uso masivo de redes sociales como método de comunicación, la aparición de dispositivos de lectura y libros electrónicos —el Kindle de Amazon en el 2007, y el iPad de Apple en el 2012. Antes, en 1997, surgen y cobran auge los blogs: asoman las revistas digitales. ¡Todo ello en apenas 30 años! ¡Los 30 años tecnológicamente más vertiginosos de la historia! Hoy muchos producen literatura estrictamente para Internet: la llamada blogoficcionalidad. Cunden editoriales que solo imprimen el libro bajo demanda de compra online, haciéndolo llegar al comprador en apenas horas; bibliotecas virtuales; el servicio de microblogging nos ha lanzado a Twitter —empleado hoy hasta por los presidentes para decir tonterías o dejar cesantes a ministros—; el uso recurrente de WhatsApp; novelas escritas desde tuits —Boswell Speaks, de Richard Grossman; Gatubellisima, de Luis Alejandro Ordóñez, The French Revolution, de Matt Stewart—; literatura escrita, difundida y leída exclusivamente desde medios informáticos; obras literarias que solo se publican en Internet, interactivas, hipertextuales, blogosféricas, holográficas incluso. ¿Qué pensaría el gran Gutenberg de la realidad virtual?

Hoy se lidia con formas literarias novísimas: el hipertexto dinámico, la blogonovela, la holopoesía, la tuiteratura, la escritura interactiva online, cuyos autores —simultáneos y multánimes— se hayan en diversos puntos del planeta; la novela geoposicional, la videopoesía, la literatura electrónica recombinante o las narraciones transmedia y crossing-media. La transmedialidad implica la pertenencia a varios medios o soportes: una misma historia es contada y recibida desde plataformas diversas, el acceso a todas ellas nos lleva a la totalidad del entramado argumental. El digimodernismo, adición a la taxonomía social postulada por Alan Kirby, decreta el fin del posmodernismo: ¡vivimos en el reino definitivo de la tecnología digital!

Ante todo este panorama, ¿desaparecerán el libro, el editor, las editoriales y los libreros? Hoy todos nos hacemos estas peguntas. Lo cierto es que ya no somos gentes de libros, sino gentes de la pantalla. Hoy tenemos la posibilidad de crear, difundir, leer y hacer circular cualquier discurso desde cualquier parte del globo de modo instantáneo. Almacenamos millones de libros en unos pocos gigabytes. McLuhan no lo hubiera creído. O sí, él lo vaticinó.

Podemos clasificar a los escritores según sus relaciones de contaminación con la tecnología. Los resistentes se oponen a los cambios, sostienen que, no obstante las nuevas posibilidades y toda esa flamante parafernalia, no se supera hoy a Shakespeare, Tolstoi, Dostoievski, Cervantes o Balzac. Los integrados —siguiendo la terminología de Humberto Eco— emplean las nuevas posibilidades sin olvidar ni denostar las antiguas. Por último, los nativos digitales —terminología de Mark Prensky— utilizan con exclusividad medios electrónicos para la creación, difusión, lectura y almacenaje. Bertolt Brecht enunció cinco dificultades para reconocer la verdad: el valor de escribirla, la perspicacia de reconocerla, el arte de hacerla manejable, el criterio para escoger el destinatario y la astucia para difundirla. La verdad hoy es que las TIC definen cada paso y cada suspiro de nuestras vidas. Cada letra que como creadores —como humanos— escribimos, leemos, recibimos, difundimos o almacenamos está cada vez más signada por ellas, según, desde luego, el tipo de escritor que se haya decidido ser. Quien este texto urde —que no cree ser en modo alguno un resistente, y por desgracia no es un nativo digital— cree militar entre los medianamente integrados, mas descree que el libro, esa maravilla codiciable tangible, olorosa y bella, el libro, en resumen, tal como lo hemos conocido hasta hoy, vaya a desaparecer. También descree que desaparezcan editores, editoriales, libreros o lectores. Como sucede con el viejo apotegma que rige para la energía, todo se transforma.

Descreo también —my apollogize Mr. McLuhan— que el medio sea estrictamente el mensaje. El medio nos reconfigura. Lo reconfigura todo. De alguna —y muchas y diversas y rotundas maneras— reconfigura la obra, o sea, el mensaje; reconfigura al emisor, al receptor, la manera en que pensamos, urdimos, escribimos, difundimos, leemos y almacenamos mensajes. El medio nos define. Nos transforma. Respeto y admiro las elucubraciones de McLuhan, mas desde mi credo —credo de mero escritor-emisor-receptor, no de excelso sociólogo o académico—, el medio dista de ser el mensaje. No puede serlo. El apotegma, en realidad una suerte de alegoría, resulta indudablemente ingenioso y seductor, pero el medio es ¡solo el medio! Contiene la obra, sí, mas el mensaje… ¡El mensaje es lo trascendente! ¡El mensaje es lo que importa! Cincelado sobre una piedra o publicado en la web, en papiro o en Kindle. ¡El mensaje! Dudo que alguien pueda enviarme un bloque de piedra, mas no importa el medio desde el que llegue un “te amo”, importa infinitamente el “te amo”, grabado en petroglifo o enviado en un chat de Facebook o un SMS que arriba a mi Smartphone. ¡Es el mismo “te amo”! El medio es solo el servidor, la plataforma, el transporte. Aporta sí, mucho, pero es solo eso. De cualquier manera Balzac, a la luz de su palmatoria, su pluma de ganso mojada en el sempiterno tintero, allá, desde esa eternidad en la que no deja de escribir nuevas y desconocidas novelas —la eternidad, espacio en el que seres y mensajes quedan sic semper hibernados— nos lanza una mirada de muy sana envidia.