“Corona de las frutas” o adiciones críticas y festivas del señor barroco: sus contextos.

Forma plena la de la fruta, es la primera lección de clásica alegría. Es un envío de lo irreal,

de una naturaleza que se muestra sabia, con un orden de caridad, indescifrable,

que nos obliga a ensancharnos.

(Lezama 1959: 23)

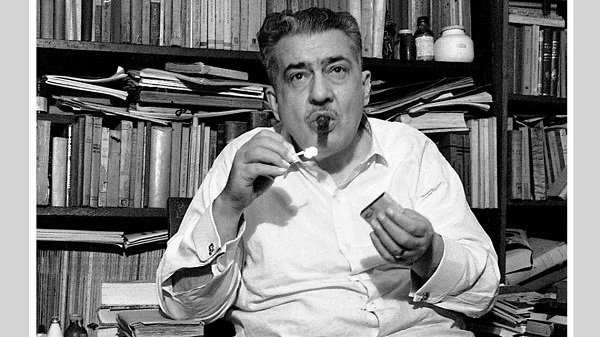

“[P]osiblemente en junio de 1959” —dice Cabrera Infante en una entrevista que William Luis incluye en su libro sobre Lunes de Revolución—, Pablo Armando Fernández, “que siempre fue un raro amor de Lezama”, solicitó y obtuvo del poeta de Orígenes un texto para un número extraordinario del magazín; el cual, añado y destaco, se imprimiría excepcionalmente a color y en papel cuché, con el título de A Cuba, con amor, porque, como veremos más adelante, esa entrega del tabloide se dedicaría por entero a estimular, desde voces muy relevantes de nuestra cultura, el turismo, una de las prioridades económicas del Gobierno Revolucionario en su primer año.

“Tanto Padilla como Baragaño —continúa Cabrera Infante— se opusieron a esta petición. Pero después de todo yo era el director de Lunes y no ellos. Virgilio se mantuvo neutral.” Aunque su publicación estaba programada para el verano, continúa Cabrera Infante, “no fue distribuido hasta diciembre por razones decisivas del INIT (Instituto de la Industria Turística) y la desaparición de Camilo Cienfuegos”, ocurrida en octubre de ese año (Cabrera Infante: 142).

Y, efectivamente, la presencia gráfica y verbal del turismo, los artículos dedicados a promoverlo, solicitados también, entre otros, a conocidos escritores como Alejo Carpentier, Virgilio Piñera, Samuel Feijóo[1]; la exhibición —con gran despliegue fotográfico— de la Isla como escenario de una fiesta perpetua, como paraíso natural, musical, sensual, evidencian la contribución “decisiva” del INIT en la concepción y el asesoramiento de esta entrega, que en sus páginas centrales incluía un largo reportaje de Gregorio Ortega sobre las instalaciones turísticas recién creadas a todo lo largo de la Isla y los proyectos futuros del referido Instituto, fundado finalmente el 20 de noviembre de ese año, lo que también explica por qué se había dilatado la aparición de este número de Lunes.

Si la petición hecha a Lezama, gourmand et gourmet par excellence, fue la de un ensayo sobre la cocina cubana (Metaix, 99) —de indudable modestia en relación con otras tradiciones culinarias de la región—, no cabe duda de que el poeta la supo esquivar magistralmente, dirigiéndose, en cambio, a la frondosa exuberancia gustativa de la flora tropical, para abordarla a partir de indagaciones y tesis que había venido desarrollando en los últimos años. Cuando el 21 de diciembre de 1959 aparece ese largamente proyectado número de Lunes, que será el 40, a continuación del preámbulo promocional ya referido, encontramos en sus páginas 22 y 23 el texto entregado por Lezama: “Corona de las frutas”.

Oscar Montero y Remedios Mataix, entre otros críticos, han ubicado esta primera colaboración de Lezama con Lunes en un segundo y no menos atendible, aunque más conocido contexto: el de los enconados ataques recibidos a lo largo de ese año por el poeta desde las páginas tanto del magazín como de Revolución, el periódico que lo editaba. Ambos los atribuyen, en primer lugar, a la aún cercana disputa entre los integrantes de Orígenes y los de Ciclón, agrupados en Lunes; y después, según Montero, a los conjeturales presupuestos filosóficos —el modelo de engagement sartreano— de su joven equipo editorial (Montero 33-36); o, según Mataix, a la política de tabula rasa proclamada por “quienes se consideraron representantes de la intelligentsia revolucionaria y responsables de traducir la nueva ideología a una nueva poética” (Mataix 194). Pero sobre todo, ambos críticos han resaltado la magnanimidad olímpica y el modo pícaramente oblicuo con que Lezama les habría salido al paso en “Corona de las frutas” —suponiendo que esa hubiera sido su intención—.[2]

Llegamos, finalmente, al más importante y productivo de sus contextos, ya no solo de producción, sino de recepción: al contorno en el cual podemos apreciar más cabalmente su significación en el desarrollo del pensamiento y los procedimientos lezamianos, y a intentar proponer una mejor lectura. Y este contexto lo impone el ingente acopio de fuentes consultadas, “recordadas” por Lezama desde “una perspectiva transhistórica […] así como transespacial” (Ette 19), en torno a los procesos de la conquista, de la cultura colonial y su tránsito hacia la asunción de un inclusivo saber criollo, que va a presentar “y hacerlos comprensibles como campos de fuerza dinámicos, que mediante mutaciones y transformaciones creativas, están en constante desarrollo” (Ette 18), en el ciclo de conferencias que ofrece entre el 16 y el 26 de enero de 1957, apenas tres años antes, en el Instituto Nacional de Cultura, recogidas poco después en un libro bajo el título de La expresión americana, que me gusta pensar complementado alegremente a manera de coda, como una especie de festivo “rondó a la turca”, por “Corona de las frutas”.

Pero antes de entrar en nuestro tema, es necesario alertar sobre el hecho de que como este texto no ha sido aún incluido en las Obras completas del habanero y por ende, no ha recibido el beneficio de la crítica textual, la deturpación de su versión más conocida, reproducida y estudiada —que es la tomada de Lunes de Revolución por Ciro Bianchi Ross y publicada por él en la compilación que reuniera bajo el título de Imagen y posibilidad— compromete muy seriamente su lectura. Al comparar ambas versiones he podido detectar más de una docena de omisiones, cambios de palabras, de número, de género…, a lo que habría que sumar la eliminación de las cursivas presentes en su publicación original y los múltiples trueques y errores en puntuación y ortografía. De modo que, como a lo que sé aún no se ha encontrado ningún manuscrito o mecanuscrito de este ensayo en el Fondo José Lezama Lima de la Biblioteca Nacional, debemos tomar como texto autorizado —ya lo había propuesto Montero (36)— el de Lunes, al que remiten mis citas y comentarios.

El arranque del primer párrafo, directo y al mismo tiempo cargado de alusividad, sitúa al lector en un espacio y un tiempo lejanos, otros. “Bastaba en lo de la fresa o madroñuelo, un grano de pulpa para que aromoso se esparciera por toda la noche de la doncella. Había en ese buen olor como una conseja del diablo, como la bolsita que abandona cuando tiene que saltar por los campanarios” (Lezama 1959: 22). Campanarios sobrevolados por el diablo, la nocturna habitación de una doncella, perfumada apenas por el grano de una fruta… ¿Cuál fruta? La “fresa o madroñuelo”, precisa, generoso, el escritor, y con ello ubica la escena en una fecha y un entorno exactos. Estamos a comienzos del siglo XVII. Fray José de Sigüenza, instalado en su pupitre de la biblioteca de El Escorial, escribe en la Tercera parte de la Historia de la orden de San Gerónimo, de 1605 —cito— “Gloria vana y breve gusto de la fresa o madroño, y su olorcillo, que apenas se siente” (apud. Varela 1262). Y anoto, con placer de escoliasta antiguo, que me está costando mucho trabajo disimular: el castellano acaba de adoptar el galicismo ‘fresa’ para brindarle una entidad propia a la fruta que antes era llamada ‘madroño’ —de étimo prerromano— como la planta siempre más alta que su ávido oso madrileño; o madroñuelo, nombre dado también entonces al arándano.

Pero volvamos al texto. “En las vicisitudes de lo frutal —alerta Lezama—, primero la emanación olorosa” (Lezama 1959: 22). Es decir: primero, el llamado de los sentidos. Y por ello me detengo un instante en las categorías contrapuestas de cultura textual y cultura visual, con que trabaja Svetlana Alpers en su libro El arte de describir…, de 1983, para ir un poco más allá y proponer la ampliación del segundo término de su contraposición, y hablar de cultura textual y cultura sensual, cultura de los sentidos, que es lo que me parece advertir como nota dominante en el contrapunteo entre textualidad europea y sensualidad americana con que Lezama desarrolla su ensayo. Porque ese “olorcillo” que apenas siente el jerónimo, se hará fragancia invasiva, inmediato atisbo de los sentidos a este lado del Atlántico.

Tras una primera interpretación suya, muy a lo mariano, de las rústicas, casi paganas estrategias retóricas de Francisco de Sales para la formación de su grey femenina, la perspectiva de realización de la parábola de la almendra propuesta por el santo a su arquetípica destinataria[3] —la cual decido mejor dejar a un lado— despierta en el escritor los ecos más diversos, que en el húmedo, umbroso y al mismo tiempo solar escenario de las Indias, aportará “los dones habladores en la canasta de las ofrendas” (ibid.), lenguaje sensual que los cronistas —abrumados por la abundancia, sobrecogidos por la fertilidad: “Hermes priapico” (ibid.)— no podrán descifrar porque solo conocen el lenguaje verbal de las comparaciones: “Cuando revisamos la maravilla frutal en manos de un cronista de Indias, nos parece contener, junto al penacho del faisán alabancioso, como una decepción comparativa. Como quien elogia una piel, pero sueña con un reverso pecoso” (ibid.).

“Uno de esos cronistas —el único al que en realidad acude, Gonzalo Fernández de Oviedo, cuyo nombre no da, pero que volverá a “recordar” o a referir más o menos literalmente— alza el mamey” (ibid.) y no puede en la abreviada cita del ensayista, ir más allá de su comparación con las castañas, limitación que el autor de “Sierpe de don Luis de Góngora” atribuye a que “[e]stá todavía en el recuerdo barroco del gongorino erizo, el zurrón de la castaña. En medio de la pulpa americana, busca el cronista la convicción de la almendra amarga, la compresura de la corteza que la fruta alzó por lo terrosa” (ibid.), o sea, lo que no podrá hallar. Mas poco a poco “va orientando su navegación de olores, en persecución de las dimensiones de la tipicidad americana” (ibid.), evadiendo el cotejo de frutas de las que en La expresión americana llamara “una y otra bisagra de los mares” (Lezama, 2010: 32), porque es tal la variedad, la diferencia entre las de acá y las de allá, que al pobre cronista se le agotan los términos de paralelo.

El ensayista/poeta se apropia de no pocos pasajes del cronista, modificándolos sin que pierdan su sentido; los comprime o traduce, los traslada a otra dimensión. La guanábana, escribe Fernández de Oviedo, “si la tienen empezada, aunque esté algunos días no se torna de mal sabor, salvo que se va enjugando y consumiendo en parte, destilándose la humedad y agua de ella […], y las hormigas luego vienen a la que está partida” (Fernández de Oviedo 2008: 85); y el poeta traduce, traslada: “La guanábana, gorgona sin misterio, chorrea nectarillos y hormigas” (Lezama 1959: 22). Reproducirá lo más prosaico de las observaciones del cronista para luego sazonarlas con deleitosa ironía y sibilinos comentarios: “aunque un hombre se coma una guanábana de éstas, que pese dos o tres libras y más, no le hace daño ni empacho en el estómago” (Fernández de Oviedo 2008: 85).

Tampoco “en el tratamiento barroco de las frutas” el exceso verbal de un Góngora o un canónigo Soto de Rojas, su “exageración de los primores”, son pertinentes. Porque —ya lo ha desarrollado ampliamente en La expresión americana, y no duda en repetirlo— “en el paisaje americano, y ahora lo insistimos de nuevo[4], lo barroco es la naturaleza”. Hincarle “el tridente de la hipérbole barroca” a “un papayo, mantequilla de las frutas, o una guanábana, plateado pernil de la dulzura”, “sería un grotesco, imposible casi de concepción” (Lezama 1959: 22-23). Y ahora los aumentativos, tan explotados en su potencialidad coloquial por el ensayista, así como el erudito término, “barroco”, que insiste en definir a lo profano, se repiten con manifiesto orgullo: “Lo barroco, en lo americano nuestro, es el fiestón de la alharaca excesiva de la fruta; lo barroco es el opulento sujeto disfrutante, prendido al corpachón de unas delicias, que en las miniaturas de la Persia o Arabia, eran sopladas escarlatas, yemas de los dedos, o pelusillas” (Lezama 1959:23).

Y ello conduce a otro desarrollo no menos importante en el tema que se le ha propuesto: “En el ondular americano […] el fruto se ha sacado la magia o la maldición para amigarse con las virtudes salutíferas”. Por ello ni “la graciosa sabiduría de Plinio” —por cierto, el Viejo, no el Joven—[5], ni las sufridas experiencias de Jeremías en el desierto, serían aplicables a un espacio donde la naturaleza logra en las frutas, con sus linfas, con sus aguas, el “traspaso de una plenitud sucesiva” que se encuentra en la carnosidad de la pulpa y en su suculencia, en ese “escozor [de sus humores que] se extiende por el marfil, la costa de las encías y el cuenco lingual” (Lezama 1959: 23).

Después de tanta ostentación y algazara debe volver a su tema. “En la clasificación arbitraria de nuestras frutas”, están las de predominante “pasta lunar, con líquido azucarado”, como los caimitos, que menciona por primera vez; y la ya conocida guánabana. Está el mamey, “que atolondra al extranjero”; como ya vimos que le sucedió al pobre Fernández de Oviedo. (ibid.).

Pero de inmediato se interrumpe la enumeración para introducir al lector en un inesperado conflicto: “Hay dos grandes bandos frutales, tan vehementes como las dos familias de gatunos y caninos, los que alzan el mamey sobre la piña. No soy yo de los que me encuentre en esa banda del gusto, que sigo manteniendo como la postura del triunfo de la piña, dicho por todos los citaredos” (ibid.). Es decir, Manuel de Zequeira (1764—1864), en “Oda a la piña” y “Plácido” (1809—1844), en “La flor de la piña”; pues Rubalcava (1769—1805), en su “Silva cubana” no la coloca por encima de las demás; y “El Cucalambé” (1829—1862), otorga el premio a otra fruta —a la que Lezama, con pudibunda sinécdoque: el todo por la parte, el arbusto por la fruta, ya se ha referido, y que en tiempos recientes es la más cantada y también “celebrada” con los pinceles—: la papaya.[6] A ella “El Cucalambé” no solo dedica un poema homónimo, sino que en otro establece una comparación entre “La papaya y la piña”, y escribe finalmente una encendida “Réplica al cantor de la piña”, Adalio Scola, poeta poco conocido.

Volviendo al texto, el acercamiento lezamiano a esta “reina de las frutas” apela a varios sentidos —vista, tacto, olfato, gusto— para celebrar desafíos de su corteza y apresuramientos de su carne, al tiempo que reclama, a más de las loas de los citaredos, la aprobación de altas autoridades: “Desde Carlos V hasta Talleyrand […], han proclamado la extensión de sus dominios en el cielo del paladar” (ibid.). Solo que, como recordara dos siglos antes el historiador habanero José M. F. de Arrate (1701-1765), Carlos V se había negado a probarla (Arrate: 13). Lezama, años después, enmendará este lapsus en uno de sus ensayos más notables, “La pintura y la poesía en Cuba en los siglos XVIII y XIX”[7], sin decir, por supuesto, que había incurrido en él, y subrayando que su llamado a la otra autoridad mencionada era verídico: “La piña no era del gusto de Carlos V, pero jamás falta en los copetines galantes de Talleyrand” (Lezama 1994: 81). Las hermosísimas páginas con que siempre nos acerca a la piña, me desvían hacia algunas iluminaciones del tema frutal en Lezama, más provenientes del arte y de la arquitectura, que de la propia naturaleza o de lo que de esta fruta se ha escrito.[8] Poeta rodeado de pintores, como otros neobarrocos cubanos, ejemplifica, también a partir de la pintura y de detalles del escenario habanero —neoclásico, en el caso de la piña—, la mirada exuberante de la literatura latinoamericana que ha estudiado Parkinson-Zamora (passim).

los que alzan el mamey sobre la piña. No soy yo de los que me encuentre en esa banda del gusto”,

decía Lezama.

Para todo cubano la inclusión del aguacate entre las frutas es desconcertante, porque siempre la consumimos como ensalada. Pero Lezama tiene sobrados motivos para incorporarla a su ‘corona’. Primero, a causa del término que por analogía emplean los cronistas de la Tierra Firme para nombrarlo: ‘pera’. En segundo lugar, porque necesita poner por escrito su molestia —frecuente, casi obsesivo tema de sus conversaciones, como recordamos algunos de sus visitantes— por el juicio que el delicioso manjar le ha merecido a —cito— “Don Juan Montalvo, [quien] le llama con desdén carne de perro vegetal y la rehúsa en sus banquetes.” (Lezama 1959: 23). Y es que para el poeta el aguacate solo es comparable a la piña, su favorita, tanto por su absorción de la lluvia como del rocío del amanecer y sobre todo de la medianoche, por su consistencia, y por su agradecida y prolongada compañía a lo largo de todo el verano: “Esta natural retorta de almendras, regala todos los días de medio año, el puré cotidiano de lo maravilloso incorporado” (ibid.).

A partir de divinidades lunares y solares de la India, de donde es originario el mango, Lezama, sin referirse a ese linaje más que a través de este rodeo alusivo, ataca su descripción, que ahora es más visual: “guarda en su corteza como la diversidad de una paleta, o unas valvas moluscoidales de amanecer. Medialuna morada, espirales amarillos, crecientes verdeantes” (ibid.). Progresiva écfrasis en la que coincide con otros de sus contemporáneos. En las memorables páginas de El siglo de las luces que desarrollan esa “evocación de los mangos en su spengleriano ciclo de vida y muerte” (De Maesener: 164), Carpentier muestra notables afinidades con la mirada de Lezama: “Le salían colores a la cara. Pasaba de lo musgoso a lo azafranado y maduraba en esplendores de cerámica […] antes de que las primeras manchas de la decrepitud, en pequeños círculos negros, comenzaran a borrar sus carnes olorosas a tanino y yodo” (Carpentier 199). Y hay también yodo en el mango lezamiano, “de una pulpa solar”, que recuerda el “Pregón” de Guillén: “¡Ah/ qué pedazo de sol / carne de mango!” De la descripción de la fruta pasa el memorioso ensayista a la historia de cómo llegó el mango a La Habana, a los ecos de Bachiller y Morales, José María de la Torre o José Antonio Saco, que cuentan del negrero que a fines del XVIII trajo las primeras semillas, sembradas en la estancia que tenía la Condesa de Jibacoa en la calle Salud, de su feliz germinación de cinco frutos en 1790, reseñada en el Papel Periódico, y de cómo dos de ellos habían sido vendidos a onza de oro cada uno.

Ya acabando de trenzar su ‘corona’, el poeta aporta una sustancial diferencia y señala otro rumbo, un parentesco en ciernes, a estas páginas. “En un trópico que no es el nuestro —escribe—, el de Pablo y Virginia, el crecimiento de un árbol es la marca de una ausencia. En el nuestro, el árbol frutal forma parte de la casa, más que del bosque” (Lezama 1959: 23).

En la novela de Bernardin de Saint Pierre, en su isla, el paisaje, tan consustancial al romanticismo, por más que se traigan y se planten semillas, que se divida el espacio y se destinen zonas específicas para crear todo un entorno, es un paisaje ajeno, que tiene vida propia, como ese gigantesco papayo cargado de frutas y de grandes hojas que tanto impresiona a Pablo. Allá todo se vuelve parte del bosque, todo regresa a la naturaleza con la que terminará confundiéndose.

Mientras que en nuestro trópico, en la isla donde escribe el poeta, las frutas y la casa se reúnen en ese espacio real o mítico donde todos hemos estado alguna vez, el patio familiar de las labores y de los juegos, de la ropa puesta a secar al sol por las Baldovinas, del pozo, de las gallinas y los gatos, del perro en su casita, de los canteros sembrados por las Rialtas, de yerbas aromáticas y de flores que crecen a la sombra de las matas de mango, de aguacate, de guanábana… Espacio de la infancia, reino de los sentidos y de la añoranza complacidos cada año con el retorno de su temporada.

[Versión ampliada del texto publicado en Literatur leven Festschrift für Ottmar Ette, Albrecht Buschmann, Julian Drews, Tobias Kraft, Anne Kraume, Markus Messling, Gesine Müller (Eds.), Madrid / Frankfurt del Meno: Iberoamericana—Vervuert, 2016:161-168.]

Notas