Cita con el oráculo

13/8/2020

Este 13 de agosto cumpliría cien años una de las figuras más originales y significativas de la segunda vanguardia cubana: el pintor, dibujante y profesor Juan Roberto Diago Querol, demiurgo de guaches y óleos, seminal como pocos entre los creadores que han visto la luz en nuestro país.

Basta mencionar su nombre para que la boca se nos llene de azucenas dispuestas sobre el altar, pues Diago sobresale entre los modernos del patio que abordaron la temática religiosa. Es en la pintura realizada de 1945 a 1949 donde encontramos las más significativas expresiones de ese misticismo sincrético que, con sencillez y claridad, supo verter al lienzo, despojando sus composiciones de todo sesgo anecdótico y convirtiendo la representación de lo divino y lo sagrado en ejercicios de experimentación formal.

Con una marcada influencia de las enseñanzas del cubismo y del surrealismo, en general, y de la poética desarrollada por Wifredo Lam, en particular, Diago construyó peculiares iconografías para deidades del panteón yoruba, vírgenes católicas y ángeles protectores que hoy siguen cautivándonos por su marcada originalidad. En un contexto donde el tema cubano fue abordado con acierto y pericia desde lo africano y lo popular, su personal estilo se centró en los cimientos religiosos de una nación mestiza, erótica, sacripotenciada por presencias y esencias circunscritas, muchas veces, a formas específicas, cuando, en realidad, se metamorfosean y transforman constantemente, pues lo terrible es transmutable por excelencia.

Diago supo de la fe y de la belleza que la enaltece. En su trabajo como iconógrafo eludió todo sesgo narratológico para detenerse en el carácter elusivo de lo sagrado y en su poderosa inmanencia. Así, no hace falta que haya representado a Oshún de cuerpo presente para descubrirla, centelleante y deliciosa, en ese abanico que reposa sobre un paralelepípedo enmarcado por un biombo, detalle que le confiere cierto toque teatral a la composición, al tiempo que construye una zona sagrada, un plano de interacción, un espacio donde lo humano y lo divino dialogan, conviven, copulan.

A pesar del geometrismo con que han sido resueltos biombo, plumas y mesa, casi podemos adivinar el delicado aleteo del abanico en manos de la díscola oricha, el grácil movimiento de los muslos danzantes y el dorado tono de su piel cerrera, pues el abanico aquí, y Oshún en persona, y los misterios que ella condensa, refulgen por sí mismos, enervan y encandilan: no construyen superficies reflectantes, sino bujías que abrasan.

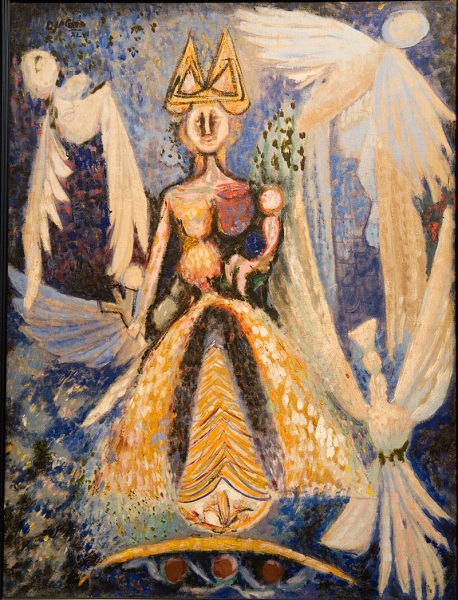

Otra de sus piezas más significativas, “Virgen de la Caridad”, nos muestra a la patrona de Cuba convertida en una suerte de muñequita de trapo cuya silueta, cercana y sencilla, prácticamente invita al abrazo. La medialuna infraversa y los querubines ceden protagonismo a cuatro pájaros de nube que vuelan en diferentes direcciones, develando, como si de un paño vivo se tratase, a la Virgen y su Hijo. En lugar de nimbo o corona, un despampanante lazo; en lugar de tules y satines, una bata bordada con hebras de oro y manchas de lluvia. Quizás, por primera vez en la historia del arte cubano, la Virgen de la Caridad del Cobre abandonaba la distante comodidad del altar, el fasto del rito y los vapores del incienso, para convertirse en Cachita, popular y socorrida; en una vecina de senos policromados cuyo batón es, frente a la brisa vespertina que ronda los lavaderos repletos de añil, otro pájaro en despegue.

Luego encontramos “Elegguá regala los caminos” y “El oráculo”, piezas en las que mejor apreciamos esa impronta cubista, surrealista y lamiana que caracteriza a lo más granado de la producción pictórica de Diago. La primera, una de las representaciones más sui generis de cuantas haya protagonizado dentro del arte cubano el dueño de los caminos y del destino, desecha todo rasgo antropomórfico para mostrarnos un ser imposible, sorprendente, no exento de cierta alegría o de cierta solapada inocencia, todo púas y lenguas serpenteantes, que construye senderos deambulando por ellos. La imagen pudiera resultar agresiva, extraña, incluso absurda, cuando destaca, precisamente, por su heterodoxia, pues más allá de la conocida imagen infantil o de la roca con ojos y boca de cauris, el artista optó por representar a Elegguá en su calidad de entelequia, de misterio revelado, sujeto a una forma en específico, ya sabemos, pero en esencia indeterminable y, por consiguiente, más poderoso.

Esta idea alcanza su máximo esplendor en El oráculo, quizás la más sugerente e inquietante de todas las piezas realizadas por Diago que en la actualidad son exhibidas de forma permanente en el Edificio de Arte Cubano del Museo Nacional de Bellas Artes. El espacio pictórico está ocupado casi en su mayoría por una criatura monstruosa de tres cabezas, cuyas gruesas patas reposan sobre un tablero decorado con signos y símbolos de diverso tipo. Podemos considerar esta pintura como una clara alegoría: lo oracular, fluctuante, terrible y plural, ha cobrado forma. Es principio de incertidumbre, revelación a punto de revelar. Su cuerpo tricéfalo, sus garras ferrosas, la cola erizada, los bulbos donde madura la verdad a profetizar sintetizan ese lado turbio del ejercicio adivinatorio, esa fatalidad inexorable que muchas veces pretendemos eludir de un simple plumazo cuando vamos al encuentro del vaticinio.

Roberto Diago Querol abandonó demasiado pronto la vida. Me atrevo a imaginar todo cuanto hubiese podido pintar en los años que no cumplió, y la imagen me fascina tanto como me perturba. Cuántas abstracciones más, cuántos seres maravillosos, cuántas deidades simbióticas habrían de perfilar sus pinceles… Seguro estoy de que, allí donde está, sigue trabajando, y que tantas posibilidades habrán de cobrar forma ante nuestros ojos mientras cae el sol, en la susurrante penumbra de la manigua, con el antiguo poder de los buenos augurios.