Che Guevara: Itinerarios poéticos

13/6/2020

Evocar la relación entre Ernesto Che Guevara y la poesía implica, necesariamente, remontarse a su niñez cuando, de la mano de la madre, aprende las primeras letras y con ellas descubre, fascinado, la literatura, compañera inseparable y refugio en sus frecuentes crisis de asma. Esa pasión de lector impenitente iniciada en la infancia lo lleva a disfrutar de igual modo de las aventuras de Julio Verne, de las andanzas de Don Quijote y, por supuesto, de la poesía, como confirma el testimonio de su entrañable amigo Alberto Granado, quien recuerda que, con apenas 14 años, “Ernesto se había apasionado por Baudelaire, leía a Verlaine y Mallarme en su lengua original, gustaba de leer a Lorca y a Machado, y de nuestro continente sentía profunda admiración por el poeta chileno Pablo Neruda, de quien había transcrito íntegro su ʻCanto Generalʼ”.

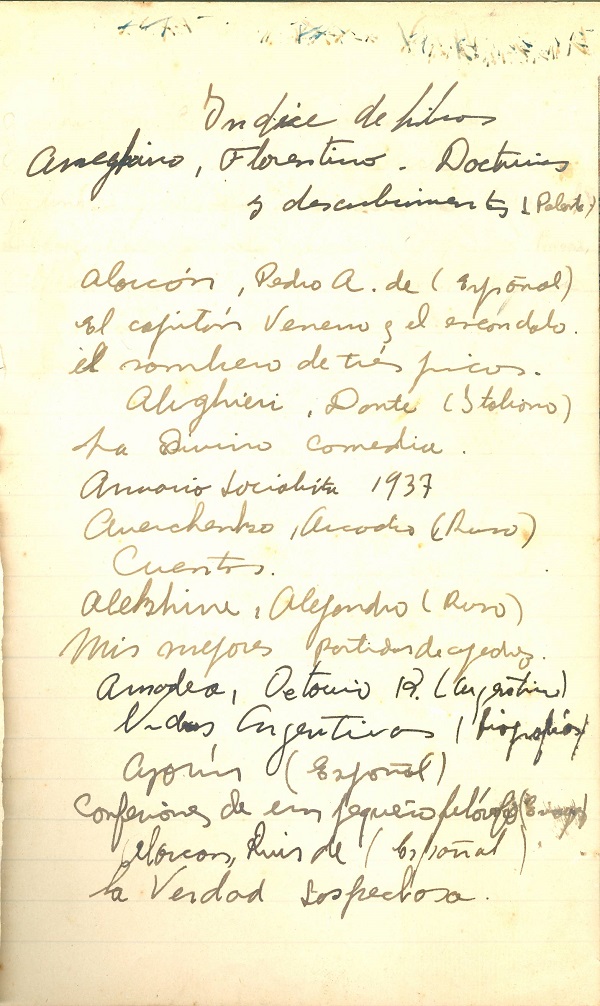

Pero más allá de los recuerdos del ávido lector que conservaron quienes le conocieron desde sus años formativos quedan, como constancia ineludible de esa relación vital, los manuscritos de lo que Ernesto dio en llamar Índice de Libros, donde en medio de un catálogo ecléctico de autores, lenguas y géneros (cuyo único orden posible fue el alfabético) destaca la poesía con obras como El Paraíso Perdido de Milton, la selección realizada por Menéndez Pelayo de las 100 mejores poesías de la lengua castellana, tres poemarios de Rubén Darío (Cantos de vida y esperanza, Baladas y Canciones y Canto a la Argentina), así como dos de Amado Nervo (El arquero Divino y Los jardines interiores).

Sin embargo, el joven Ernesto descubre que también necesita leer la realidad con la misma avidez con que devora las páginas de los libros. Y es así como “chapurreando un verso de Sábato”, con apenas 22 años, inicia un recorrido en solitario por 12 provincias del norte argentino. De las escasas notas conservadas del diario de ese viaje sorprenden unas líneas en respuesta a la inquietud de quienes, curiosos, se le acercan indagando por los descubrimientos del camino: “¿Qué veo yo?” escribe “por lo menos no me nutro con las mismas formas que los turistas (…). No, no se conoce así a un pueblo, una forma y una interpretación de la vida, aquello es la lujosa cubierta, pero su alma está reflejada en los enfermos de los hospitales, los asilados en las comisarías o el peatón ansioso con quien se intima, mientras el Río Grande muestra su crecido cauce turbulento por debajo”. El acto poético reflejado en estas líneas descubre que, en Ernesto, podría decirse, la poesía cobra su sentido primigenio de ποεσις[1], en el que se entrelazan, íntimamente, la palabra y la acción.

En sus viajes por Latinoamérica recurre nuevamente a las letras para plasmar sus impresiones en forma de diario, que convierte luego en crónicas, en las que resulta innegable la fuerza poética de las imágenes con que describe el recorrido que, más que geográfico, lo ha llevado al interior de su ser.

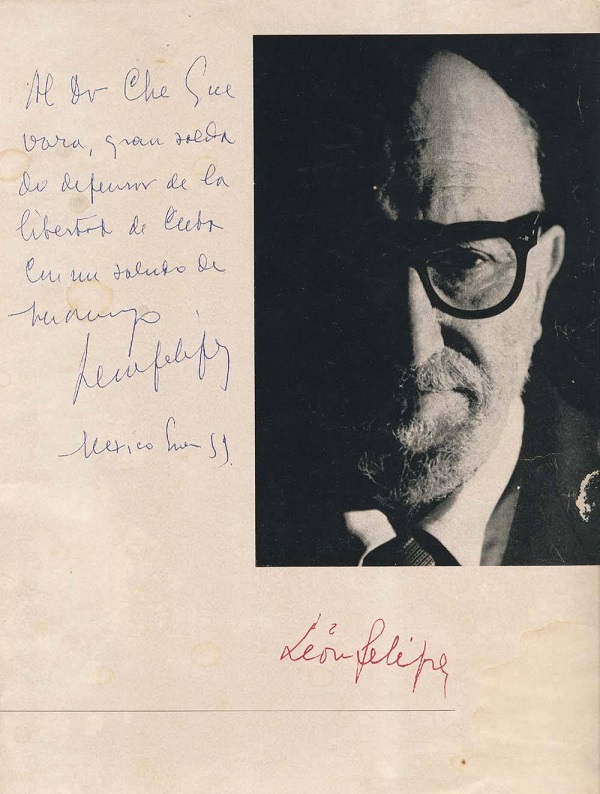

De su relación con la poesía nacen también algunos versos y, aunque reconoce las carencias de sus ejercicios poéticos ―“el poeta fracasado que llevo dentro” se describirá a sí mismo años después en carta a León Felipe—, es revelador que recurra a la poesía como medio para expresar acontecimientos que lo conmocionan, como las que dedica al encuentro con las ruinas precolombinas, los versos-juramento que escribe a Fidel desde la estación migratoria de la calle Miguel Shultz, en México, o aquellos en los que se despide de su pequeña hija Hilda Beatriz evocando la imagen futura de sí mismo.

En los días difíciles de la Sierra Maestra, cuando el sentido común dictaba cargar solo con lo imprescindible para sobrevivir, a Ernesto no le faltan los libros, y entre ellos, anotados en su diario, van títulos de Nicolás Guillén, José Martí y Rubén Martínez Villena, de ahí la idea en él de una relación visceral con la literatura y, en particular, con la poesía.

Luego del triunfo revolucionario, en las arduas jornadas de construcción de una sociedad nueva, se detiene en medio de un discurso a los obreros destacados del Ministerio de Industrias para recitar unos versos del español León Felipe, a quien convida a “polemizar a distancia”. Del poeta, a quien lo une una amistad iniciada en los días de México, conserva, en su despacho personal de la casa de Nuevo Vedado, un ejemplar dedicado de El Ciervo, que luego pedirá a su esposa Aleida le sea enviado a Praga, donde permanece clandestino tras la salida forzada del Congo Belga. En las páginas del diario de esta gesta anticolonialista figura de igual modo un índice de libros, y entre los títulos la Poesía de paso, de Enrique Lihn, y Paradiso de Lezama Lima.

Para la despedida acude, como en su juventud, al refugio de los versos, sintiendo que quizá así la hace menos dolorosa, y junto a la grabación en su voz de algunos poemas entrañables, regala a su “única en el mundo” unos versos enamorados, que no hablan sino de la dimensión de la entrega y de su infinita humanidad.

También en la selva boliviana se hace acompañar por la poesía, como confirma el llamado “Cuaderno Verde” atesorado durante años como botín de guerra por el ejército boliviano, en el que transcribió 69 poemas de cuatro autores: César Vallejo, Pablo Neruda, Nicolás Guillén y León Felipe; y que llevaba consigo aquel fatídico octubre de 1967.

Como su existencia, su sobrevida se ha nutrido con la poesía de quienes convirtieron en verso la noticia desoladora de su muerte y que, a 92 años de su natalicio, siguen dialogando entre metáforas con las muchas presencias de uno de los seres humanos más completos de su tiempo y del nuestro.