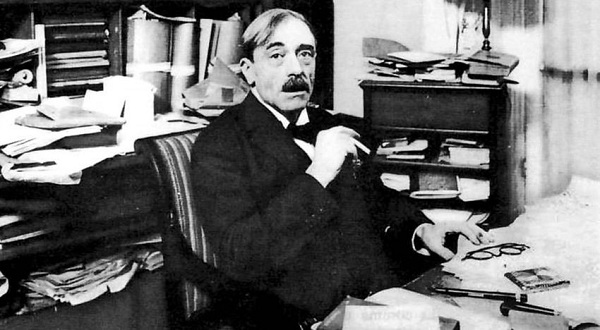

Sobre un artículo comentado de Paul Valéry

4/5/2020

A veces uno cree estar de vuelta de todo o casi todo. A veces uno cree que conoce o que ha leído todo, o casi todo, lo que le podría interesar acerca de un tema. Y casi siempre uno se equivoca.

A veces uno está escribiendo sobre un tópico donde imagina va a decir la última palabra, el último grito de la verdad. Y ocurre que cuarenta, cincuenta o cien años antes, existió una persona que gritó mucho más alto y uno no lo sabía. Y me parece bueno que así ocurra en tanto una lección de humildad bien aprovechada vale más que mil lecturas o veinte años de experiencia, que para el caso es lo mismo.

Algo parecido me ocurre hoy cuando, en busca de un texto poético de Paul Valéry, he abierto una carpeta en mi propio ordenador y “chocado” con el ensayo titulado “La libertad del espíritu”, del mismo autor.

Confieso que inicié su lectura a falta de otra cosa más importante a qué dedicarme. A veces uno amanece con suerte.

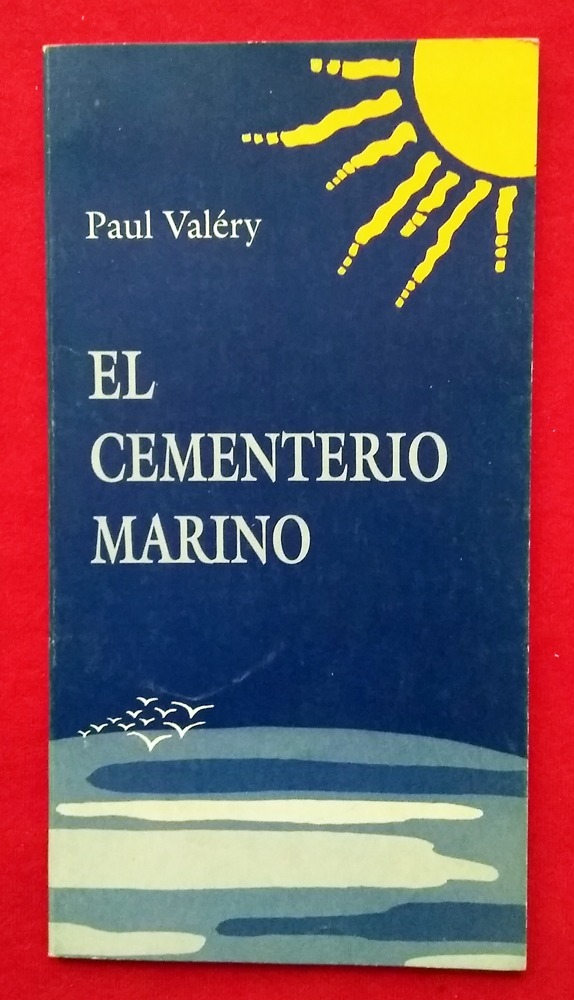

Desde luego, la noticia o la sorpresa nunca sería descubrir lucidez, precisión o limpieza de estilo tratándose del autor de “El cementerio marino”; el descubrimiento tampoco se inicia a partir de constatar que las inquietudes propias de la primera mitad del siglo pasado difieren en ciertos temas, poco, o muy poco, de las de nuestros días. Pero el sistema de enfoque y la agudeza con que Valéry aborda el asunto, fueron los que me impidieron despegar los ojos de la pantalla hasta la última palabra escrita.

Es un signo de los tiempos, y no muy bueno, que hoy sea necesario interesar a los espíritus en la suerte del Espíritu, es decir en su propia suerte.

Esta necesidad surge al menos en hombres de cierta edad (cierta edad es, desgraciadamente, una edad demasiado cierta), que han conocido una época completamente diferente, (…… ) admiraron cosas que ya casi no se admiran; vieron vivas verdades que están casi muertas; especularon, en fin, acerca de valores cuyo descenso o derrumbe es tan claro, tan manifiesto y tan ruinoso para sus esperanzas y sus creencias, como el descenso o el derrumbe de los títulos y las monedas que consideraban, como todo el mundo, valores inquebrantables[1].

No sé que opinarán mis presuntos lectores, pero asusta un poco leer a una persona que al parecer está ejerciendo una especie de espionaje por un hueco del tiempo. Téngase en cuenta que lo escribe un hombre que nació en 1871 y murió el 20 de julio de 1945; por tanto, conservadoramente, esto fue escrito hace más de 60 años.

Pudiera inferirse que tanta visión apocalíptica del mundo obedece, como es lógico, a la psiquis trastornada de un anciano que acaba de sobrevivir dos guerras mundiales; pero (aquí es donde me gustaría detenerme) cómo explicar la lucidez del resto del documento:

Digo que el capital de nuestra cultura está en peligro. Lo está bajo varios aspectos. Lo está de diversas maneras. Brutalmente. Insidiosamente. Está atacado por más de uno. Disipado, descuidado, envilecido por todos nosotros. Los progresos de esta disgregación son evidentes.

(…)

He asistido a la desaparición progresiva de seres extremadamente preciosos para la formación regular de nuestro capital ideal, tan preciosos como los mismos creadores. He visto desaparecer uno a uno esos entendidos, los inapreciables aficionados que, si bien no creaban obra, creaban su verdadero valor; eran jueces apasionados pero incorruptibles, para los cuales o contra los cuales era bueno trabajar. Sabían leer: virtud que se ha perdido. Sabían escuchar, e incluso oír. Sabían ver. Es decir que lo que apreciaban releer, volver a escuchar o volver a ver, se constituía, por ese regreso, en valor sólido. Así aumentaba el capital universal.

La más desinteresada y más ardiente vida intelectual y artística era su razón de ser.

No había espectáculo, exposición, libro al que no concediesen su escrupulosa atención.

Con alguna ironía se los calificaba a veces como hombres de gusto, pero la especie se volvió tan rara, que el mismo término ya es tomado como burla. Es una pérdida importante, pues nada es más valioso para el creador que los que pueden apreciar su obra y sobre todo dar al cuidado de su trabajo, al valor de trabajo del trabajo…[2]

Por algún extraño sistema de asociaciones, leo a Valéry y pienso en los modernos “sapingos”. Me hubiera gustado verlo en el pellejo de nosotros, con la necesidad de agradecer por lo menos a esta fauna (que por momentos también advierto en franca decadencia) el relleno de los espacios culturales donde cada día el artista frecuenta menos el calor de sus consumidores naturales.

Hoy las cosas van muy rápido, las reputaciones se crean velozmente y se desvanecen del mismo modo. ¿Cómo quieren que el artista no sienta, bajo la apariencia de difusión del arte, de su enseñanza generalizada, toda la futilidad de la época, la confusión de valores que allí se produce, toda la facilidad que favorece? Si concede a su trabajo todo el tiempo y el cuidado que puede darle, lo concede con el sentimiento de que algo de ese trabajo se impondrá al espíritu de quien lo lee; espera que le sea devuelto, mediante una cierta cualidad y cierto período de atención, un poco del esfuerzo que se ha tomado escribiendo su página.

Confesemos que le pagamos muy mal. No es nuestra culpa, estamos abrumados de libros. Sobre todo estamos asediados por lecturas de interés inmediato y violento[3].

(….)

Esto es fatal y no podemos hacer nada[4].

No hay dudas de que el viejo escritor sabía lo que estaba diciendo. Vio acercarse la tormenta y anuncia con pelos y señales cuales serán sus consecuencias, sus posibles efectos a corto, mediano y largo plazo. Imagino que en su momento sería tildado de alarmista e incomprendido por ese mismo público que intentaba rescatar para la letra impresa. Obviamente, estaba condenado a ello porque rara vez se ha visto que un artículo o un ensayo en solitario han salvado al mundo de sí mismo y de sus circunstancias.

Hoy es imposible no tomarlo en serio, pero (¡ah, destino de las recurrencias!) solo nos queda “El cementerio marino” y algún que otro poema como referencia de su genialidad.

Desde el estrecho mundillo provinciano en que me muevo, solo alcanzo a distinguir la punta del iceberg y ella me espanta: cada día me veo condenado a no leer más libros que me interesan, y no porque ceda a la tentación de las lecturas de interés mediato y violento, sino porque las más de las veces el bosque no me deja distinguir los árboles o los árboles se encuentran tan alejados (digamos, Pinar del Río, Santiago de Cuba o Estocolmo) que me es imposible acceder a ellos. Y en ocasiones ni siquiera me entero de que existen.

No estoy enunciando nada nuevo. Valéry, por cierto, tampoco. Pero no por ello es menos angustioso el fenómeno. Muchos años después de que esto fuera escrito, el mapa del genoma humano primero, y la clonación más tarde, generaron en su momento escandalosas reacciones por todos lados, debido a la amenaza que implicaban para la integridad y la identidad del ser humano. Sin embargo, nuestra integridad espiritual está siendo constantemente manipulada y virtualmente clonada de manera inmisericorde. Una política de marketing cada vez más brutal desdobla al lector aficionado y cuestionador (hombre de gusto), en lector-consumidor-zombi que sigue comprando libros como El principito para los niños y El código Da Vinci como literatura para adultos. Y solo unas pocas voces claman en el desierto por tamaño desafuero.

Por otro lado, el editorialismo (y ya este es un fenómeno que nos atañe más de cerca) nos coloca en la desventajosa necesidad de tener que leer aproximadamente 1.5 libros por día para estar al tanto de lo que se publica solamente dentro del país[5]. Valéry, posiblemente, tuviese tiempo para hacerlo, pero dudo que le alcanzara luego para escribir “El cementerio marino”.

…Todo esto trae como consecuencia una disminución real de la cultura; y, en segundo lugar, una disminución real de la verdadera libertad de espíritu, pues esta libertad exige un desprendimiento, un rechazo de todas esas sensaciones incoherentes o violentas que recibimos de la vida moderna a cada instante. Acabo de hablar de libertad. Existe simplemente la libertad, y la libertad de los espíritus. (…) La libertad de pensamiento se confunde en los espíritus con la libertad de publicar, que no es lo mismo[6].

Sin comentarios…

Pero el tema, como es obvio, se perfila mucho más complejo y carismático que estas pocas páginas de las que me valgo. De cualquier forma, desisto del intento porque advierto que Valéry siempre me ganará la mano y no me extraña: Valéry siempre será Valéry.

Hasta tanto no se pruebe lo contrario.