Un maestro en el jardín

22/1/2020

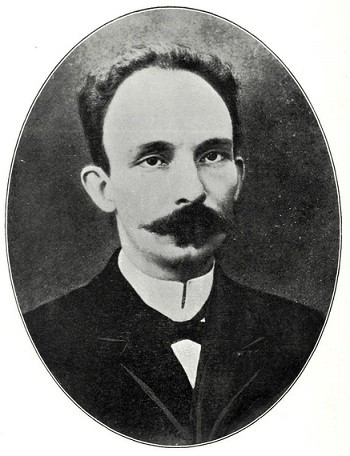

Si la Mistral señaló su condición arcangélica y Federico de Onís apuntó su ímpetu hercúleo, para Dulce María Loynaz, la célebre autora de Jardín, Martí es una flama insuperable:

“Como escritor y como poeta no hay ni qué hablar, es la maravilla de las maravillas. Es difícil que haya un poeta más grande que Martí, no lo concibo. Martí es un maestro que casi no se puede enjuiciar. (…) La prosa de Martí es única, no se parece a la de nadie (…) Martí es un maestro de los períodos que es una cosa muy difícil. Es fácil escribir con puntos y aparte, pero él no lo hace (…).[1]

No es poco lo que dice, porque habla una avezada del idioma, la misma que recibiera ya en su ocaso, el Premio Cervantes de Literatura. Hay que apuntar que no ha conocido al Apóstol sólo por las lecturas, le llega desde bien temprano, desde muy cerca. En su hogar se establece una especial conexión con el Héroe Nacional:

“Tengo otro recuerdo de un señor que visitaba mi casa y que tenía una barba larga, blanca, e iba siempre vestido de alpaca negra. Cuando llegaba este señor a mi casa, tanto mi padre como mi madre lo recibían con una marcada deferencia (…) –Ahí está el señor Montesinos (…) y toda la casa se ponía en movimiento. Después supe que (…) era el joven isleño que le llevaba la cadena a José Martí (…)”.[2]Esa cercanía se vuelve incluso sanguínea. La paciencia de Dulce María exhumó las memorias de su padre, el general de la independencia cubana Enrique Loynaz del Castillo. Este, con apenas veinte años, ha conocido a Martí en su casa neoyorquina, en una “tertulia al calor de una estufa llameante”.[3] La velada transcurre nada menos que al lado de la afamada novelista Helent Hunt Jackson, la autora de Ramona.

En las Memorias de la guerra, Loynaz del Castillo, revela un episodio singular, la suma cortesía de un Martí que “(…) viendo empolvado mi sobretodo tomó un cepillo, y con esmero lo sacudió. Y antes que pudiera impedirlo, había también sacudido el polvo de mis zapatos (…)”.[4] Ganado para la causa independentista, el joven Enrique permitirá un embarque de pertrechos y armas para Cuba, escondidos en unos coches comprados por él, como representante de una empresa de tranvía de Camagüey.

A principios de los cuarenta, Dulce María Loynaz deja testimonio de su paso por Santiago de Cuba. Por supuesto, la tumba de El Maestro en el cementerio de Santa Ifigenia, se le aparece como sitio imprescindible. Ante los restos de nuestro Héroe Nacional, su solemnidad es recia.

No existía el actual mausoleo, inaugurado en 1951, sino “un recuadro de mampostería rematado por una cubierta inclinada (…) un pequeño templete de filiación clásica, con pilastras adosadas en sus esquinas (…) Su frente lucía un frontón decorado con una estrella de cinco puntas en alto relieve.”[5] Además, pudo ver el pequeño busto martiano, obra del artista italiano Ugo Luisi. Lo primero pertenecía al 1907, mientras la escultura fue colocada en 1913. El tiempo había dejado su garra.

Hoy fui a la tumba de Martí. Tenía su ramo de flores y su bandera. Tenía también cuatro rosales de rosas blancas que crecen bien y se cubren de flores. Realmente no hace falta más nada. Allí por lo menos.

Te digo esto porque he oído criticar con ira esta tumba por pobre y desteñida. Son indudables las dos cosas, pero no sé por qué, me parece que a él le hubiera gustado.

Ya sé que nos toca a nosotros honrar a Martí, pero hay tantas maneras de hacerlo… Solo que tal vez la más fácil sea poner en el presupuesto un masacote de mármol. [6]

Dulce María Loynaz comienza a escribir en su ancianidad algunas cartas al pinareño Julio Orlando. El destinatario es casi impensado. Es sobrino de Aldo Martínez Malo, aquel que ha logrado la hazaña de sacarla de su encierro en El Vedado, y ella ha quedado impresionada con la acogida de este niño.

Cartas a Julio Orlando, resulta un epistolario breve y esencial. Cierto que escribe desde un hilo íntimo, pero cuando leemos, cuando nos adentramos, su mano y su pensamiento andan tocándonos a todos: “(…) me alegra saber que de los libros que te regalé, prefieres La Edad de Oro (…) Él fue también mi favorito y todavía, a veces, abro sus páginas segura de hallar algo que me refresque la mente y me sacuda el polvo de la jornada (…)”.[7]