Mi Eliseo, Fefé

29/6/2020

Para Ligia, lejos, muy lejos…

─ ¿Entonces, Álvaro, tú no conociste a papá?

─ No, Fefé. Nunca lo vi. Y la única vez que tuve la oportunidad no pude hacerlo: yo estaba trabajando…

Trabajaba y estudiaba literatura al tiempo por esa época (aunque, para decir verdad, más lo primero que lo segundo). No tengo claro cuándo lo leí por primera vez. Ni por qué… Creo recordar, brumosamente, que a la librería llegaron un día en consignación unos libros de una editorial mexicana preciosos: Ediciones del Equilibrista. Los miré, fascinado uno a uno. Unas joyas… La mayoría de ellos eran intonsos. Ediciones numeradas de mil ejemplares, en papel bond de 80 kg. Y los forros en cartulina Ross.

Los precios, como correspondía, eran prohibidos para mí: el más barato costaba once mil pesos de esa época —finales de los ochenta, comienzos de los noventa—, casi la mitad de lo que ganaba en un mes.

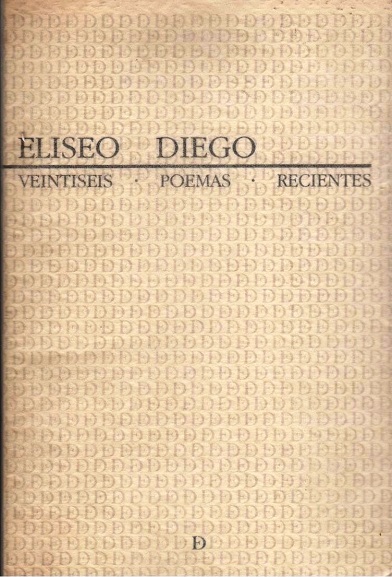

Recuerdo, especialmente, tres: El rastro de tu sangre en la nieve, de Gabriel García Márquez; María Zambrano en Orígenes y Veintiséis poemas recientes, de un poeta (que después supe que era cubano) que nunca había oído nombrar, Eliseo Diego.

Lo tomé y recorrí los poemas de las páginas intonsas que estaban sin abrir. Me detuve (aún no sé por qué) en la página cuarenta y uno, y leí:

¿Y qué va a ser de tus recuerdos cuando

no tengan ya dónde encontrar abrigo?

¿El aroma feliz de aquellas cajas

con guerreros minúsculos, herméticos,

y el eco de la voz que en la penumbra

te farfulla el secreto de las frondas?

¿Y qué va a ser de tus recuerdos, dime?

De aquella niña que llegaba siempre

más pronto que luz a tus razones

y del menudo perro que consigo

llevó a su noche el ser de la ternura.

Tu juventud es más que mi memoria

muchacha eterna de la eterna vía:

ella perdure cuando el resto acabe.

Ese poema se me quedó, literalmente, incrustado en el alma. Fijo. Tatuado. Hasta el día de hoy me acompaña. Envejece conmigo. Hace parte de los tres o cuatro que me albergan y que, de cuando en cuando, misteriosamente regresan a mi memoria para seguir hablándome. Habitándome.

Al lado de la librería había entonces un local de Foto Clauss a donde, a veces, iba a mandar revelar fotos y a sacar fotocopias. Saqué una de ese poema y me lo releí muchas veces. Años después, en ese local, iba a trabajar Ligia, una mujer dos años mayor que yo, con unos ojos negros inmensos como una fogata, con la que iba a vivir una historia de amor que aún hoy (más de veinticinco años después), me acompaña como ese poema.

Fue en la feria del libro de Bogotá de 1992 cuando, junto a una delegación grandísima de escritores cubanos, vino Eliseo Diego a Colombia. Debió ser por la prensa que supe que ese día (uno de abril o mayo) iba a leer poemas en Corferias. En mi horario de trabajo, para ser más exactos. No podía ser de otra manera.

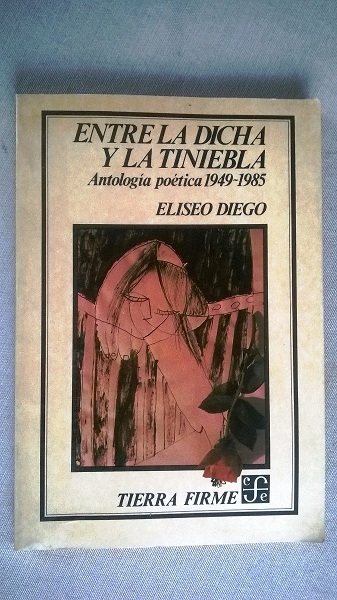

Ese día fue Juan Felipe Robledo, mi amigo, a visitarme a la librería. Conversando de tantas cosas como siempre le hablé de Eliseo Diego (a quien él, hasta donde recuerdo, no conocía) y le leí el poema “Y qué va a ser de tus recuerdos”. Se quedó de una pieza. Fulminado. Seguimos leyendo los otros poemas del libro (que para ese momento ya había dejado de ser intonso). Me preguntó si tenía otros libros de él a la venta. Le dije que no. Que era el único. Y era cierto. Hasta ese día solo había visto otro libro de Eliseo Diego: Entre la dicha y la tiniebla, antología poética publicada por el Fondo de Cultura Económica en 1986, seleccionada y presentada por Diego García Elío. Unos días antes la había conseguido, el 23 de abril. El libro aún me acompaña con el tiempo fijado en esa fecha de hace veintinueve años.

Le dije que esa tarde Eliseo Diego iba a leer poemas en la feria del libro. Atormentado por el precio, pero fascinado con el poeta se lo llevó a crédito. Y yo, aún más atormentado por saber que no podía ir a verlo, pasé a Foto Clauss a sacarle una fotocopia al poema por el cuál había empezado todo. Le pedí de favor que le pidiera a Eliseo Diego que me firmara esa hoja y le explicara el porqué de una petición tan absurda y traspuesta (como dicen Helena Iriarte y Camilo Delgado).

Y se fueron, el libro fiado y mi fotocopia, en el morral de Juan Felipe.

Al otro día me llamó, avergonzado, a decirme que había conocido a Eliseo Diego, que había conversado con él sobre Propercio, que lo había escuchado leer sus poemas, que le había dedicado Veintiséis poemas recientes y Entre la dicha y la tiniebla (que había encontrado en el stand del Fondo de Cultura Económica) y que se le había olvidado pedirle que me dedicara el poema (la fotocopia) que había mandado con él…

Muchos años después me contó Juan Fernando Mejía el resto de la historia:

Había ido, con Juan Felipe, a ver a Eliseo Diego y (no se acordaba muy bien por qué) él le había pasado la hoja con el poema fotocopiado para que se la guardara. Tal vez fue porque los bolsillos de su chaqueta de jean o los de la gabardina de su abuelo eran más grandes. No importa. Durante la presentación le dijo que le pidiera a Eliseo (porque sí, Fefé, es Eliseo el único que existe cuando hablamos de poesía) que me la firmara. Pero lo vio tan atormentado, tan asediado, que le dio tanta pena contribuir, con mi petición, a este estado de postración que la dejó guardada en su chaqueta.

Y me entregó la fotocopia, ya desleída por el tiempo, algo arrugada, pero intacta, como los recuerdos abrigados.

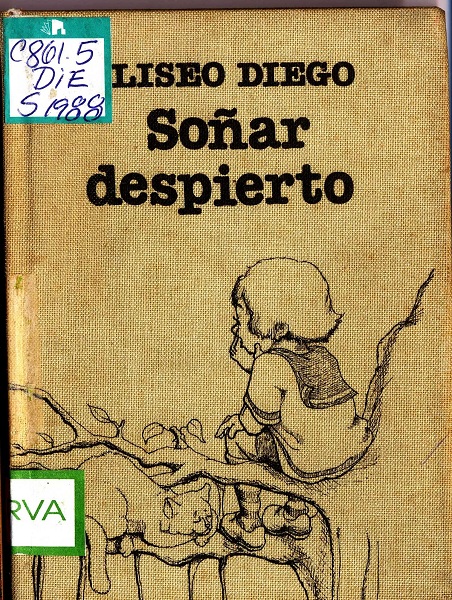

La primera vez que fui a Cuba, en abril de 1995, pude por fin ver libros suyos. No uno sino varios. El primero que compré fue Soñar despierto (Editorial Gente Nueva, La Habana, 1988), ilustrado por Rapi Diego (su hijo, tu hermano, Fefé). Por esa época había libreros que vendían los domingos, creo, en la calle G. Ahí lo encontré. Ahí me estaba esperando.

Y con el paso de los años fueron llegando uno a uno a mis manos. Todos. Sin orden aparente de salida, pero sí de llegada: para que siguiera armando el retrato completo de una obra. Algunos con dedicatorias maravillosas… Como ese ejemplar de la primera edición de Por los extraños pueblos (Impresores Úcar, García, S.A. La Habana, 1958) que me vendió Concepción Corral, Conchita, en la Plaza de Armas, dedicado a Gastón Baquero: “a Gastón, que hace todo paseo memorable, va este encomendado con la grande amistad de Eliseo. Arroyo Naranjo, Mayo 28 de 1958”.

Fue al año siguiente, Fefé, que Betanita Peña me llevó una tarde a conocer a tu mamá. Había pasado mi primera temporada larga en Cuba y ya había tenido el inmenso honor de conocer a tus tíos Fina y Cintio (y a Cleva Solís y a Agustín Pí, también). Tú abriste la puerta del apartamento y yo no sabía que tú eras la hija de Eliseo y la autora de ese entrañable y radiante libro (también publicado por primera vez por Ediciones del Equilibrista en 1993): El reino del abuelo. Estuvimos hablando esa tarde un buen rato de tu papá. Y creo que les conté, a Bella y a ti, de mi no-encuentro con Eliseo Diego.

En todas las visitas que les hice a Fina y Cintio durante más de veinte años siempre salía, nos acompañaba, de una misteriosa manera el recuerdo de tu padre. “Eliseo dice, Eliseo escribe…”. Casi siempre en tiempo presente. Rara vez en pasado. Fina (lo recuerdo en este momento) envidiaba la facilidad de tu padre para escribir dedicatorias preciosas y su letra, clara y geométrica, lisa, alineada.

Sin conocerlo, sin poder haberlo visto nunca, sin haberlo oído leer sus poemas, fue haciéndose parte de mi vida: una presencia discreta y memoriosa. Conocía personas acá y allá que me hablaban de él con tanta claridad, con tanta naturalidad, que no podía ser que no lo hubiera conocido, nadie podía creer que yo no hubiera hablado alguna vez con Eliseo Diego.

Y de tanto oír hablar de él, de tantas memorias suyas que me fueron entregadas, de tantas miradas observadas sobre él, fui haciéndome de mi propio Eliseo, de un poeta claro y diáfano, melancólico y feliz; que dotó la realidad de una pátina indeleble: la del recuerdo encontrado y compartido. La memoria que se da para que se haga una con la del otro. La luz observada en medio de las hojas de los árboles. El tiempo recobrado al compás del balanceo de un sillón.

Como todos los libros que nos están destinados llegan cuando es el momento preciso, una mañana temprana de sábado en la Plazoleta del Rosario, en medio de una llovizna ligera, encontré en un puesto de libros un ejemplar de los Veintiséis poemas recientes dedicado “Para Claudia, alegrándome de conocerla, con el cariño de su amigo Eliseo. Bogotá, mayo de 1992”, que me sonrió en medio de un mar de lomos librescos. Dedicado en la ciudad, el mes y el año en que debimos encontrarnos. En que debí acercarme (como lo he podido hacer con otros escritores, entre ellos tu hermano Eliseo Alberto, Fefé) para agradecerle todo lo que me han dado y acompañado sus palabras, cómo me han consolado y abrigado.

Sí, no hay modo de negarlo: no lo conocí, Fefé. Así a todos (empezando por mí) nos parezca raro. Extraño. Pero lo conocí, lo conozco, de otra manera. Desde otro lugar. Como en la canción “Orchid”, de Tony Iommi, que ahora escucho una y otra vez: su recuerdo se posa sobre el de otro, el de otros, su memoria se despliega y repliega en una permanente variación; sus notas/palabras son ventanas que se abren al bosque y me dejan ver todo con una luz más clara. Sus recuerdos se mezclan con los míos hasta hacer uno solo que me acompaña y me permite contarlo mientras me cuento, como los ojos desbordados de Ligia, que lo veían todo con una sonrisa tranquila “mientras se oculta el tiempo en el adiós”…