Los Once

12/12/2017

Me entrevistan muchas veces para buscar información y conocer mis experiencias personales sobre este grupo de pintores y escultores al que pertenecí y del que tanto han hablado historiadores y críticos de arte, especialmente aquellos interesados en la década de los años cincuenta. El que más sabe de Los Once es Guido Llinás, al que considero promotor de este grupo. Habría que esperar una de sus ocasionales visitas a La Habana, esperar que esté de buen humor y no en pose. Entonces obtendremos mucha más información, y nos revelará facetas desconocidas, hasta para mí, de nuestras andanzas por el mundo del arte. Hablará de nuestra rebeldía ante el medio social y de nuestra lucha con una generación anterior a la que combatíamos por considerarla al margen, no solo de los problemas estéticos contemporáneos, sino alejada de los problemas político-sociales de nuestra época.

Cuando me fui a estudiar en el Institute of Design de Chicago en el año 1952, dejaba atrás una efervescencia entre un grupo de pintores jóvenes que se reunían en la galería de la sociedad Nuestro Tiempo, en su sede de la calle Zulueta. También lo hacían en el parque Central y en el café Las Antillas. Cuando regresé un año después, Guido Llinás, a quién conocía desde antes —al igual que a Hugo Consuegra—, me contó que aquella efervescencia había aumentado, y que habían efectuado una gran exposición en la que participaron más de veinticinco artistas.

Entusiasmados, convocaron a una nueva muestra a la que solo se presentaron trece. En la tercera exposición, en un local de La Rampa, solo exhibieron once artistas, a pesar de todo el esfuerzo desplegado por él para que participaran más. Guido decidió entonces sumar intereses y motivaciones al comprobar que aquellos que concurrieron sentían verdadera vocación por encontrar un lenguaje contemporáneo que los expresara.

Él lamentaba no poder integrarme al grupo porque seríamos doce, y rompería el balance que quería mantener a toda costa. No aceptó mis argumentos de que el número de integrantes no alteraba que se siguiera llamando Los Once, porque el nombre definía en general las inquietudes de un grupo de jóvenes sin importar cuántos eran. Pero fue inútil. Me incorporé a ellos cuando el pintor José Ignacio Bermúdez se marchó a los Estados Unidos y cubrí su vacante. Yo tuve razón, porque con el tiempo no siempre pudieron exhibir juntos todos y a veces solo llegaron a ser siete.

Al principio participé en reuniones efectuadas en el café Las Antillas, donde acudían pintores, escultores, poetas y literatos. Este café, situado en la calle San Miguel entre Consulado y Prado, nos acogía con beneplácito, a pesar de que nuestros gritos, risotadas o polémicas chocaban muchas veces con la tranquilidad del resto de la clientela, compuesta por gente mayor y seria.

Cuando Guido me avisaba que el grupo se reuniría en Las Antillas yo acudía gustoso, esperando encontrar temas y conversaciones serias, aunque no siempre era así, solo banales comentarios y chismes sobre otros pintores y artistas. A estas visitas yo las llamaba: “hacer la bohemia”, y me reía de ello, algo que a Guido no le hacía mucha gracia.

En este café se reunían otras personas con inquietudes análogas a las nuestras. Recuerdo a Loló Soldevilla, ya mayor, con su locura dulcemente domesticada, hablando de sus planes de irse a París, para envidia de todos nosotros. Con ella estaba casi siempre Pedro de Oraá, poeta y pintor, con su cara pálida y sus ojos entretenidos en alguna parte. El pintor Couceiro asistía también: muy vital, optimista, amable, y siempre tratando de ayudar a los amigos. Como su hermano y él eran dueños de una tintorería, los asediaban todos los «bohemios» que necesitaban de este servicio. Otro poeta, Rolando Escardó, se sentaba a nuestra mesa: alto, delgado, dulce y amable, con su destino a cuestas debido a los ayunos que la miseria le imponía. Recuerdo que me lo encontré un día al salir de mi casa de la calle Industria. Después de saludarnos, me pidió una peseta para desayunar en el café de la esquina. Cuando se enteró de que solo le podía dar diez centavos no los aceptó: necesitaba el café con leche doble y un pan con mantequilla para llenarse el estómago. Hacía varios días que no comía y ya estaba acostumbrado, pero tomarse un solo café con leche le acarrearía dolores y malestares que iban a despertar más el hambre que tenía.

Salvador Corratgé, quien había participado en las primeras exposiciones anteriores al grupo, se unía a nosotros con sus chistes y comentarios mordaces, sobre todo cuando se enteró de que alguien había planteado que los artistas que trabajábamos debíamos mantener a los que no lo hacían. ¿Bonita propuesta, no?

Mucho tiempo después, cuando ya trabajaba en la publicidad, las reuniones se efectuaban en la azotea del cine Manzanares, donde compartía un apartamento con Abelardo Estorino —que no era escritor todavía— y Juan Tapia Ruano, gran amigo nuestro, que entusiasmado con nosotros comenzó seriamente a pintar y exponer. A estas reuniones no acudía todo el grupo, a no ser en ocasiones especiales. Los asiduos eran Guido, Consuegra, Vidal, Tomás Oliva, y a veces Cárdenas. Éramos los que más nos entendíamos, los otros tenían otras o muy pocas inquietudes. Cuando se les avisaba de una exposición llegaban a la galería con sus cuadros, contentos por haber cumplido la tarea asignada. En una que hicimos en el Círculo de Bellas Artes porque Guido quiso que penetráramos en el mismo centro de los pintores académicos que exponían allí, Viredo trajo un cuadro que no estaba seco todavía porque lo había terminado la noche anterior. En aquel mismo momento, Guido le hizo saber que ya no pertenecía al grupo por falta de interés, por informal e irresponsable. Viredo se marchó con su cuadro y nunca (que yo sepa) ha vuelto a exhibir, ni solo ni con otros.

Para mi formación fueron esenciales las conversaciones o las polémicas relativas al arte y la realidad social. Me ayudaron a definir conceptos y aclarar dudas. Tomé conciencia de los problemas que alternaban con mi quehacer artístico y que afectaban o influían en el mundo en que vivía. Esto me llevó, no solo a ver el pueblo, sino también a conocer las casas. En aquellos momentos los creadores más formados eran Hugo, Guido, Cárdenas y Oliva. Poseían un lenguaje expresivo consistente y estable. Yo solamente lograba articular palabras aisladas y tomaba por demasiados caminos con frecuencia. Necesitaba encontrar el verbo con el cual poder formar oraciones completas y coherentes. Esto le sobraba a Hugo Consuegra, él tenía en aquellos momentos la gramática acaparada. Todos nosotros lo admirábamos mucho, algo que él sabía, pero que no afectaba su conducta. Era muy erudito, y lo mismo hablaba de historia que de pintura o literatura, antiguas o modernas. Lo conocí muchos años antes, cuando estudiaba el piano y vivía a unas cuadras de mi casa. Yo estaba encantado de tener un amigo pianista, y le llevé un día una pieza para piano de Albéniz para que aprendiera a tocarla. Entonces me confesó que ese instrumento no le interesaba para nada, y que solo estudiaba por complacer a su madre. Cuando se graduó años después, colgó el diploma en una pared de la sala, cerró la tapa del piano y la usó de ahí en adelante como paleta.

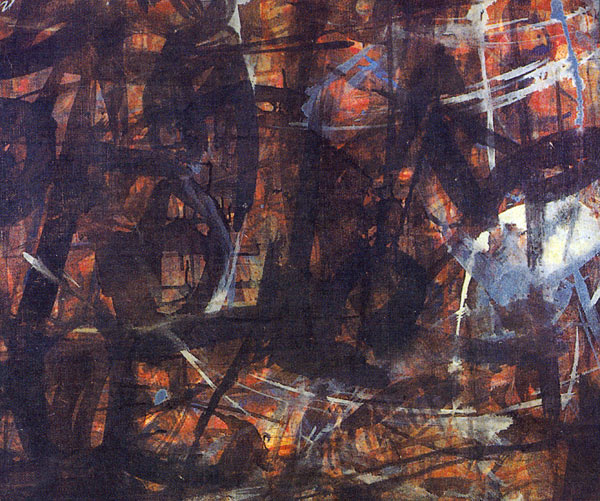

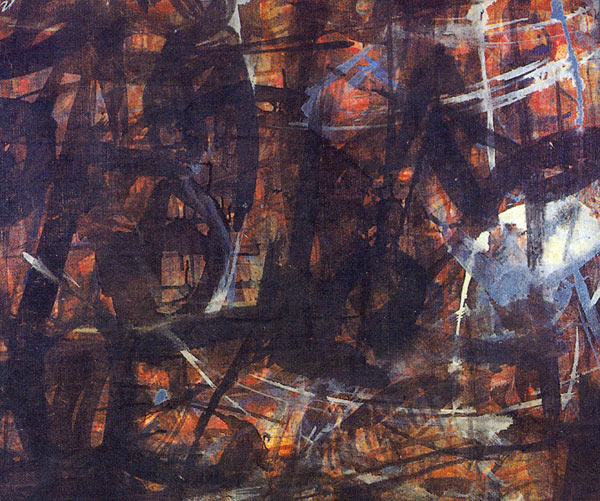

El grupo Los Once trabajaba fundamentalmente en la búsqueda de valores expresivos iniciada ya por un grupo de pintores americanos. Considerábamos que aquel movimiento abstracto en el que se destacaban Pollock, Kline, De Kooning y Tobey, era de maestros a seguir, y no como aquellos del apagado continente europeo. Según Guido, los cubanos siempre habían llegado tarde a los movimientos innovadores dentro del arte. Cuando Víctor Manuel regresó de París en 1927 (año en que yo nací) traía consigo el cuadro La gitana tropical, con una marcada influencia de Gauguin, y ya en aquel momento estaban Los Fauves, el Expresionismo alemán, sin contar con Picasso, Juan Gris y Bracque. Nosotros, decididamente, no íbamos a cometer el mismo error.

Nos convertimos en un grupo innovador, provocador y polémico, por lo cual tuvimos muchos oponentes y enemigos. Asumimos una postura ética, y combatíamos con palabras fuertes e hirientes cualquier “entuerto” que tuviera que ver con la pintura, vendida o manipulada por los políticos de turno. ¡Y muchos “chanchullos” hubo durante la dictadura de Batista! Si en otras épocas la corrupción fue tremenda, en este período aumentó considerablemente. Los pintores de generaciones anteriores no podían escapar de aquel ambiente; aun los más nobles e inocentes eran arrastrados por los oportunistas. Lo mismo se asumía una posición de apoyo político a una causa, que esa misma noche apoyaban la opuesta.

Así sucedió cuando el Lyceum organizó una exposición-homenaje a José Martí. Sabíamos que esta exposición era una excusa para protestar por todas las dictaduras de América Latina, pero cuando hizo su aparición en La Habana José Gómez Sicre, representante de la Unión Panamericana de Washington, todo cambió de color y de matices. Este señor, que mantenía vínculos amistosos y de trabajo con la mayoría de los pintores del patio, estaba organizando una muestra de pintura cubana para exhibirla en Caracas. Esta era una plaza muy cotizada por el “boom” del petróleo que repercutía en la compra de obras de arte. Al conocer que una mayoría de los pintores expositores habían dicho que sí a aquel proyecto, protestamos en el Lyceum. ¿Acaso no había un dictador como Pérez Jiménez? ¿Cómo se podía ser tan oportunista? Muchos se defendieron diciendo aquello de “el arte es arte y no tiene nada que ver con la política”. ¿Habrán llegado a vender cuadros en Caracas?

Otro evento en que también participamos y logramos frustrar fue de mayor envergadura y mucho más lamentable. El pintor Carreño ocupaba un cargo en la Dirección de Cultura (¿se llamaba así?) y nos convocó a una reunión en el Lyceum. Cuando llegué me encontré a mis amigos; además, a pintores de la vieja guardia y a otros artistas jóvenes. Carreño, a nombre del Gobierno, se dirigió a todos y expuso sus planes para hacer del arte algo socialmente útil. Se ayudaría económicamente a los artistas con la compra de cuadros y diversos encargos de pintura a través del Ministerio de Obras Públicas, que aportaría un tanto por ciento de todo su presupuesto anual. Esta ley debería ser llevada ante el Senado para aprobarla, y de lograrlo nos beneficiaríamos todos.

¡Era un sueño! ¡Una idea genial!, dijeron algunas voces. Guido, Consuegra, Vidal y yo nos miramos asombrados. ¡Algo tenía que haber detrás de todo esto! Enseguida lo supimos. Carreño acalló aquel bullicio para hacernos saber que para lograr este milagro había que cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles eran? Muy sencillo: ¡estarse quietos! No protestar, no meternos con el Gobierno, ya que no éramos políticos. No provocar con exposiciones polémicas o comentarios dañinos, porque si no, el Senado no aprobaría la ley que tanto merecíamos. Se refirió entonces a la posición antagónica que tenían ciertos jovencitos de talento con el Gobierno que no contribuiría en nada a lograr los objetivos expuestos. Debíamos mantenernos todos unidos para realizar ese sueño tan esperado.

La reunión acabó, por culpa nuestra, como la “fiesta del Guatao”. Fue cómico comprobar cómo pintores de prestigio y coqueteos con la izquierda, y algunos jóvenes que considerábamos más despiertos, se entusiasmaron con la noticia de posibles becas para ir a estudiar al extranjero. Se quedaron desorientados y confusos al oír nuestros argumentos que, por explícitos, no solo desbarataron los planes de Carreño, sino las esperanzas que ellos mismos tenían. Terminamos diciendo que nuestro grupo no se quedaría «ni quieto ni silencioso», porque no nos dejábamos arrastrar por proyectos quijotescos. Logrados nuestros propósitos abandonamos el lugar, seguidos de abucheos y otras imprecaciones que reafirmaban nuestra actitud cívica.

A nosotros, como grupo, nos afectó el otorgamiento de becas, que se hizo realidad. Un día, Agustín Cárdenas nos anunció con pena que había aceptado una beca del Gobierno para ir a París. Hablamos muy serio con él y le explicamos las ideas por las que luchábamos. Le hicimos saber que esta beca no era más que una maniobra de Carreño para dividir al grupo y liquidarnos políticamente, y que no tendríamos moral si él aceptaba aquel ofrecimiento. Agustín se defendió con argumentos que entendíamos muy bien; se refería a realidades artísticas personales y a su futuro como escultor. Nos despedimos amablemente y seguimos siendo los mismos amigos de siempre.

Unos días más tarde, Guido nos informó que había otro personaje del grupo a quien le estaban ofreciendo una beca. Después de mucho discutir, se decidió que, como aparecerían otras becas, lo más inteligente era disolver el grupo.

Todos los que integraban en aquel momento el grupo Los Once se reunieron en mi apartamento. Planteamos otros hechos y pedimos opiniones al respecto. No había consenso. Fue una noche acalorada por las discusiones violentas que se suscitaron. Había discrepancias. Al final todo quedó resuelto cuando Guido, ante las acusaciones de que éramos comunistas, lo negó, pero hizo énfasis en que luchábamos por un mundo mejor y apoyábamos el movimiento en la clandestinidad. Nosotros cinco estábamos de acuerdo y continuaríamos en esta lucha. Terminó preguntando si algunos de los presentes se nos querían unir, pero que si lo hacían debían entender lo peligroso de esta empresa. Aquella advertencia terminó la reunión con la decisión unánime de romper el grupo. Muchos de ellos no querían ser torturados o ir a la cárcel por “cinco comemierdas que se creen pintores”. Debo decir que aquellas becas que les ofrecían no se dieron. ¿No había logrado Cultura su objetivo?