En las catacumbas cristianas de la Vía Latina, una pintura mural del siglo IV d.n.e. muestra a Héracles en la casa de Hades, en el momento en que ha ido en busca de Alcestes a la neblinosa y sombría morada de los muertos, el inframundo. Ella se sacrificó —en los comunes rejuegos entre dioses y hombres, en este caso con Apolo— por su esposo Admeto, pero Héracles bajó al Hades, la casa también de una Perséfone “cada vez más dentro de lo oscuro”, y la reclama al dios. En el fresco de las catacumbas “todos aparecen serenos”: vemos a Hades sentado; a Héracles, “el único a quien el miedo no toca”, apartando al cerbero que custodia al lugar con sus tres voraces cabezas; y vemos a Alcestes, que apenas esboza el rostro.

“Seguramente después que Hades pronunció su juicio favorable ella quedó así, sin atreverse a otro paso, hasta que el héroe tiró de ella y la condujo hacia la luz, cegadora, excesiva. Todavía llevaba en sus ojos un puñado de aquella muerte voluntaria”, escribe Roberto Méndez revisitando no solo el mito y el fresco cristiano, sino Alcestes, la primera obra entre las conservadas de Eurípides, el autor trágico griego considerado un innovador en el tratamiento de los mitos y en lo que podríamos llamar la humanización de los personajes. Roberto, que sabe que “la cabeza del poeta está sobre las rodillas del tiempo”, piensa, en cambio, que “se equivocan quienes creen que Alcestes va al sacrificio por su esposo. Ella solo puede caminar hacia el morir por sí misma o, en último caso, por todos”. Incluso lo hace “con una libertad sin cortapisas, inédita en el mundo griego. Nadie puede obligarla, tampoco detenerla”.

“Leo y releo a Roberto Méndez como se lee a un autor entrañable, con quien conversar en la intimidad de la página y plantearnos, a partir de temas y abordajes, similares preguntas; formas, incluso, de acercarse a la poesía”.

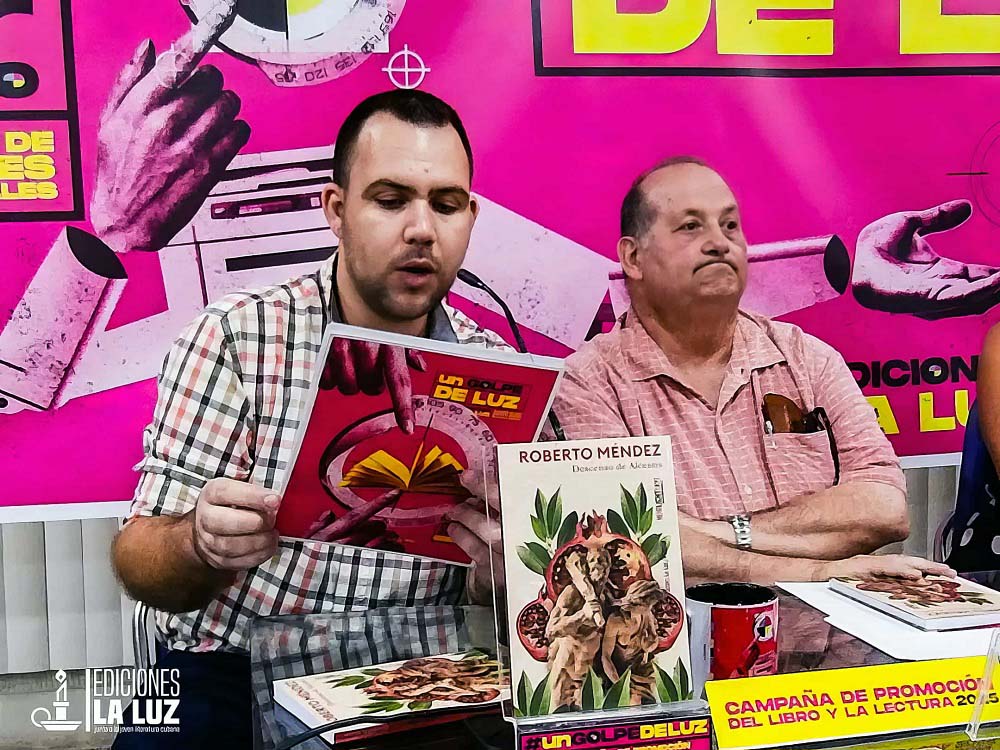

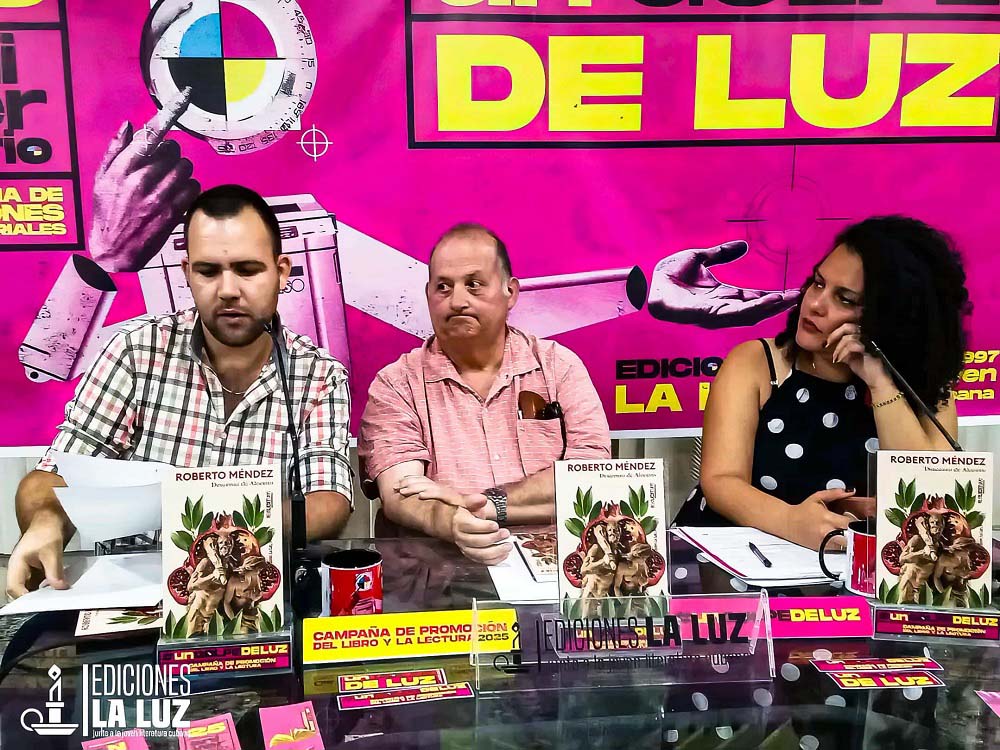

El poema, perteneciente al libro Descenso de Alcestes, publicado por Ediciones La Luz, aparece en la sección inicial, “Hacia el bosque sagrado”, en la que la cultura grecolatina gravita y se alterna la prosa y el verso con singular belleza, porque leer a Roberto Méndez es adentrase en un modo de filosofar, un discurrir sobre la vida, cotidiana o trascendente; es ser partícipe de la poesía como una forma de saber que funde reflexión y deslumbramiento. Estos versos son “jirones de una tragedia” en la que al poeta le interesa más el descenso que el ascenso posterior, mucho más el viaje, sus causas y condicionantes, que el regreso —como escribe Eurípides— a la vida, abiertos nuevamente los ojos, pues ella, Alcestes, “introduce en el ya fracturado mundo clásico la noción de sacrificio redentor”, al morir “por sí misma y por todos. Solo eso permite que sea rescatada”. De esta manera “solo el amor ahuyenta las sombras”.

Imagino —como Roberto— a los primitivos cristianos bajo este fresco. “Para ellos no había aún tensión entre la Palabra y las leyendas antiguas”. Ellos, que habían recibido “aquel mito como una conseja de la infancia” y que “seguramente no habían leído a Eurípides ni a Homero”, “lo comprendían mejor que los que en el teatro aplaudían la sutil dialéctica de los parlamentos de Alcestes. La mujer velada debió alguna vez estremecerse si escuchó la sentencia de Juan: No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor. Ante aquellos ritos se sentía lista para dirigir, una vez más, sus pasos hacia la luz”. Y hacia ella avanzó.

Leo y releo a Roberto Méndez como se lee a un autor entrañable, con quien conversar en la intimidad de la página y plantearnos, a partir de temas y abordajes, similares preguntas; formas, incluso, de acercarse a la poesía.

Leo Descenso de Alcestes (en un avión, rumbo a unas calles, ahora invernales, que una vez, no hace mucho, caminamos juntos; lo leo en un tren, hacia una ciudad de románicas y góticas catedrales) y me detengo en “Cuarteto del Apocalipsis”, donde el poeta establece un diálogo con el último libro bíblico, escrito por Juan en la isla de Patmos, mientras “los instrumentos están levantándose del polvo” y “dictan el escándalo de sus visiones”.

“(…) la belleza sobrecogedora de su poesía se afinca no solo en los motivos de su discurso (…) sino además en la plasticidad y pulcritud de sus imágenes, en una sencillez tan arropadora como honda y al mismo tiempo matinal”.

Para Roberto la experiencia religiosa tiene que ver más con la contemplación del mundo, con el descubrimiento de la huella de Dios en él y de esta convergencia, nace una poesía auténtica, como, por ejemplo, los versos (cercanos al autor) de san Juan de la Cruz; experiencia que influye en la actitud del poeta y en la orientación de su mirada.

La sección siguiente, titulada “Azul sobre amarillo”, nos reafirma que la belleza sobrecogedora de su poesía se afinca no solo en los motivos de su discurso, que aquí se diversifican como esquirlas de una mirada que se posa y encuentra “lo poético” en disímiles sitios, afincados también en la tradición de la cultura occidental; sino además en la plasticidad y pulcritud de sus imágenes, en una sencillez tan arropadora como honda y al mismo tiempo matinal.

Una cafetera en azul, obra de un pintor amigo, la rosa de Francia de Rodrigo Prats, un helado de mamey, un paisaje con remeras, las remembranzas de la infancia y “la música que entona el indiscreto solo de la bienaventuranza”, siempre trazando su paisaje variopinto, desde Mozart a una danza de Espadero, en el pentagrama del poema, son materia lírica que dan cuerpo a eso que César López llamó “azul cerámico” para referirse a esa cualidad plástica y pulcra en la poética de Roberto, notable en títulos como Viendo acabado tanto reino fuerte y Autorretrato con cardo; y palpable en este libro de Ediciones La Luz.

Supérstites es, por su parte, una suerte de reafirmación, desde el lenguaje y desde la fidelidad, de que el poeta es un ser que tiene una “visión extraordinaria” de la realidad, incluso de la cotidianidad, y que “las experiencias y remembranzas culturales del sujeto lírico” son modos de conectar “pasado y presente, muerte y vida”, cercano a eso que Eliseo Diego llamó en su libro de traducciones —siguiendo a Quevedo— una “conversación con los difuntos”.

“Leo a Roberto y me siento (…) mejor acompañado, porque la poesía, justamente, sabe ser escapulario y nos pone a dialogar, en la calidez de la humanidad, con lo mejor de nosotros”.

Tanto “Cuadernillo romano” como “Casa de hombres solos” nos reafirman lo anterior y se nos muestran como atisbos de una sensibilidad poética en la que aflora una voluntad de reflexionar, más allá de la pura expresión lírica, sobre la historia, la cultura y también el sentido de la existencia.

Desde “Hacia el bosque sagrado”, la primera sección, atravesando todo el libro, Roberto reafirma su cercanía con autores para los que la poesía es una manera especial de filosofar (pensemos en T.S. Eliot y María Zambrano) y el modo de expresarlo es asumir en el poema recursos de otros géneros: el desarrollo narrativo de la épica y la reflexión del ensayo. O de la crítica de arte, como Daniel Céspedes ha notado en “Alcestes —Jirones de una tragedia”, poema en el que se favorece una suerte de narrativa cinematográfica y priman la estructura alternada, cercana a la reflexión, y una especulación que se hacen cotidianas y que aportan a los relatos de la cotidianidad la gravitación de lo poético.

Vuelvo a leer los poemas en prosa de esta última sección, como “Los borrachos traían el carro” y “De hombres solos”, además de los versos de “Clavelito visita el edificio Sánchez según un viejo recorte de El Camagüeyano”, “Roberto Friol, vuelto hacia la pared, habla en inglés” y “Los días del pan”, último del libro, para reencontrarme con el poeta, también ensayista, narrador y catedrático, reconocido con varios de los más importantes premios del país, que desde Cartas de relación de 1988 sabe que “escribir poesía es tocar el piano con la pasión de un Beethoven”. O también, en una cubanidad tan raigal como universal es la palabra, una contradanza de Saumell que se escuche en los salones de Puerto Príncipe y de La Habana.

Leo a Roberto y me siento —en la soledad invernal de otros parajes, en la curiosidad del caminante que deambula por jardines hoy apenas ramas levantados por los Médicis hace algunos siglos— mejor acompañado, porque la poesía, justamente, sabe ser escapulario y nos pone a dialogar, en la calidez de la humanidad, con lo mejor de nosotros. Desde el mito y las páginas de Eurípides, y ahora en la poesía de Roberto Méndez, Alcestes, que “se entrega con una lucidez que llega a parecernos casi cruel”, continua en su descenso porque ha escogido “morir como semilla de algo nuevo y aún incierto para ella” donde radica precisamente la poesía.