El viejo y el mal

23/1/2018

En mis inicios de aprendiz de poeta, con una frecuencia y devoción que hoy deploro, invoqué mi condición de joven con el propósito de ser tomado en cuenta por quienes entonces llevaban las riendas en los espacios literarios. Entender la juventud como categoría estética, no como accidente cronológico, era entonces —y sigue siendo aún— un enfoque astigmático cuando se le aplica a la labor inteligente: confunde los renglones de la plana; lee como patrimonio de un fragmento lo que le corresponde al todo.

Desde que observo la dinámica literaria cubana, no conozco a ninguna promoción que, para surgir, se apartara totalmente de la iconoclasia. Se argumenta, entre otras cosas, que son los jóvenes los que portan el espíritu de la renovación; solo que lamentablemente, en materia de poesía, renovar puede asumirse muchas veces como sinónimo de reciclar: las idas y regresos del péndulo (de la tradición a la innovación y viceversa) traen y devuelven modos y conceptos, temas y enfoques, libertades y restricciones, cuerpos y fantasmas.

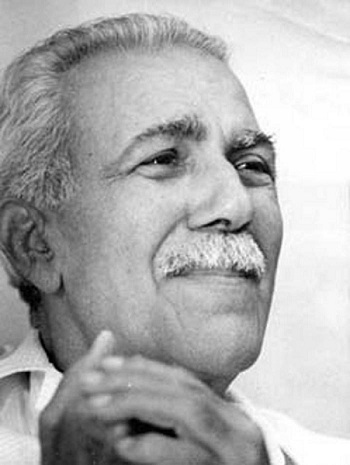

sino por el desfase con la sensibilidad de una época”. Foto: Internet

Con el advenimiento de la Revolución a nuestro país, la política de expansión del conocimiento gestó un extenso repertorio de publicaciones. Estas comenzaron a competir en buena lid con la expedita divulgación de la poesía, ceñida casi exclusivamente hasta entonces al medio radial. Una norma neorromántica de fácil asimilación operaba a la par que discurría en la penumbra, como exclusividad para sibaritas de la palabra, la gran poesía, blasón de grupos puntuales o individualidades sobresalientes.

La juventud de los líderes del estado revolucionario recién nacido —recién nacidos también sus proyectos editoriales— catalizaba con eficacia la proclamación de lo juvenil como súmmum estético. Se acuñó, o se usó, con ánimos irónicos, el calificativo de “vacas sagradas” para envolver con esa gotosa etiqueta a aquellos que llevaban ventaja en edad, madurez y currículo.

Las tensiones se hicieron muy visibles en la década de los 60, se atenuaron en los 70 (errores de política cultural enrarecieron el entorno), renacieron con fuerza inusitada en los 80, se extendieron a los 90 hasta alcanzar —creo yo— un ambiente más ecuménico en los años que corren.

Apenas rebasados mis 30 años, tras leer libros que antes ni soñaba existieran, acabé comprendiendo que la poesía no envejece con la edad de los poetas sino por el desfase con la sensibilidad de una época. Aprendí también que, con bastante frecuencia, aquello que envejeció casi siempre regresa revitalizado sobre los hombros de una nueva promoción que lo rescata.

Lo efímero de la juventud, tema recurrente en quienes arriban al mutante límite entre plenitud vital y decadencia cronológica, a veces se expresa como tragedia o drama, a veces como epifanía; en ese volátil estado se concretan, luctuosa o festivamente, testimonios de muchos de los más importantes creadores.

El angustioso paso del tiempo —devorador de lozanía y lucidez— constituye la única constante en una y otra intención. Así lo ve Eliseo Diego cuando afirma: Los viejos están solos con los viejos. / Los muchachos se escurren tan veloces, / que un rumor inasible son sus voces / y cuando vas a oír, ya están muy lejos [1]. Y también el chileno Gonzalo Rojas nos recuerda que: Los días van tan rápidos en la corriente oscura / que toda salvación / se me reduce apenas a respirar profundo para que el aire dure en mis pulmones / una semana más [2].

Otro compatriota nuestro que interpreta la vejez como estancia donde la despedida de las consagraciones no admite prórroga es Antón Arrufat. Todo su poemario Vías de extinción se mueve en esa cuerda. Selecciono solo un fragmento donde comprueba la crudeza de un vaticinio, que le enunciaran sus padres antaño, sobre lo que serían las “ganancias” de la edad: No la sabiduría, sino la flojera en los dientes, / la sombra en el cuerpo, las extrañas advertencias / de que algo se avecina, / ese instante aterrador en que alguien se ofrece, / no para acostarse contigo, sino para ayudarte [3].

Pero quien con mayor amargura lamentó la pérdida de facultades derivadas del paso del tiempo fue el también chileno Pablo de Rokha, en su “Canto del macho anciano”: Ha llegado la hora vestida de pánico en la cual todas las vidas carecen de sentido, carecen de destino, carecen de estilo y de espada, carecen de dirección, de voz, carecen de todo lo rojo y terrible de las empresas o las epopeyas o las vivencias ecuménicas, que justificarán la existencia como peligro y como suicidio [4].

Entre los que, con igual cuota de razón, ven en la vejez un ciclo donde las plenitudes creativas alcanzan su más alta cota, militan también autores notables. Ya don Antonio Machado, en una especie de llamado a prolongar la juventud como estado de lucidez ajeno a la decadencia corporal, avisaba: Poeta, que declaras arrugas en tu frente, / tu noble verso sea más noble cada día; / que en tu árbol viejo suene el canto adolescente, / del ruiseñor eterno la dulce melodía [5]. E igualmente José Saramago dio una buena señal en ese sentido: ¿Qué cuántos años tengo? – ¡Qué importa eso! / ¡Tengo la edad que quiero y siento! / La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso. / (…) / Para hacer lo que quiero, para reconocer yerros viejos, / rectificar caminos y atesorar éxitos. / (…) / Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, / pero con el interés de seguir creciendo [6].

Neruda, desde el aire entrecortado de sus odas, no vaciló en afirmar: Todos los viejos / llevan / en los ojos / un niño, / y los niños / a veces / nos observan / como ancianos profundos [7].

La mayor parte de los poetas que dicen sorprenderse con el arribo de la vejez insisten en la velocidad y modo sorpresivo con que irrumpe: la soledad, la indiferencia de quienes les rodean, la pérdida de la capacidad amatoria llega subrepticiamente. Por eso Mario Benedetti lo describe así: Cuando éramos niños / los viejos tenían / como treinta / un charco era un océano / la muerte lisa y llana / no existía. // luego cuando muchachos / los viejos eran gente de cuarenta / un estanque era un océano / la muerte solamente / una palabra // ya cuando nos casamos / los ancianos estaban en los cincuenta / un lago era un océano / la muerte era la muerte / de los otros. // ahora veteranos / ya le dimos alcance a la verdad / el océano es por fin el océano / pero la muerte empieza a ser / la nuestra [8].

Dos curiosos ejemplos serían los del argentino Jorge Luis Borges y el cubano Jesús Orta Ruiz, El Indio Naborí, pues cuando decidieron escribir desde su condición de ancianos lo hicieron para dejar constancia de que la ceguera que ambos padecieron les ofrecía la posibilidad de dejar a las personas amadas en el mismo estado de juventud del momento en que perdieron la vista. Dice Borges: La vejez (tal es el nombre que los otros le dan) / puede ser el tiempo de nuestra dicha. / El animal ha muerto o casi ha muerto. / Quedan el hombre y su alma. / (…) / Siempre en mi vida fueron demasiadas las cosas; / Demócrito de Abdera se arrancó los ojos para pensar; / el tiempo ha sido mi Demócrito. / Esta penumbra es lenta y no duele; / fluye por un manso declive / y se parece a la eternidad. / Mis amigos no tienen cara, / las mujeres son lo que fueron hace ya tantos años, / las esquinas pueden ser otras, / no hay letras en las páginas de los libros. / Todo esto debería atemorizarme, / pero es una dulzura, un regreso [9].

Por su parte, Naborí coincide con Borges: Los hombres y mujeres que me tratan / no se presentan como son, / sino como la sombra de sus cuerpos, / bípedas nubes / humo coloquial, / pero a cada uno yo doy su fisonomía. / A mis viejos amigos, que me conocieron / con el día en los ojos / los sigo viendo como entonces [10]. Sin embargo, el más original testimonio lo da este poeta en otro texto donde exalta la persistencia del amor (o su potenciación como ternura) cuando los encantos físicos desaparecieron. En “El amor en los tiempos de prosa” deja constancia de ello: Junto a mi cabecera / una mujer marchita, / celosa de la muerte, / está velando día y noche, / (…) / En un ambiente así / (…) / si Romeo y Julieta / no hubieran decidido suicidarse / y hubiesen arribado a la vejez / ella, caído el seno y desdentada, / poniéndole un enema a su galán montesco; / él, enferma la próstata / y consumido el falo, / ¿se mantendría la promesa del amor eterno? / No sé: / pero el amor en las postrimerías / es más prueba de amor que el suicidarse / una joven pareja enamorada [11].

Se dice con bastante frecuencia por los medios de difusión masiva que la cubana es una sociedad envejecida. Constituye una verdad perfectamente comprobable con los datos demográficos de las estadísticas oficiales. Existen numerosos programas a nivel de estado para atender este fenómeno. Pero no pensemos nunca que una sociedad envejecida tiene que ser, por fuerza, un espacio que ha agotado sus posibilidades de crecer y renovarse. En definitiva, León Tolstoi tenía 61 años cuando publicó La sonata a Kreutzer, Walt Whitman 73 al dar a la luz la última edición de Hojas de hierba, Nicolás Guillén 70 cuando salió de las prensas La rueda dentada, y Carlos J. Finlay tenía 65 cuando, basado en su teoría sobre la transmisión de la fiebre amarilla, logró que en Santiago de Cuba erradicaran, en apenas siete meses, la epidemia.

Los decimistas populares (de quienes incluyo en página aparte una galería de textos con el fin de mostrar también el ángulo festivo) se han ocupado también de reseñar esa etapa de la vida que, según el cantautor argentino Alberto Cortez, es la más dura de las dictaduras, / la grave ceremonia de clausura / de lo que fue la juventud alguna vez [12].