“En septiembre llegué a La Habana, acompañado por una antigua maleta de cartón a rayas que seguramente había arribado a la Isla en los días gloriosos del Marqués de Comillas”[1]. Así leemos las noticias del desembarco —en un ahora remoto 1976—, por primera vez en la “capital de todos los cubanos” de un joven de precoces 18 años proveniente de “la suave comarca de pastores y sombreros”. Venía becado a estudiar una carrera universitaria, Sociología, encasillada con más interrogantes que respuestas, y a encontrarse con ese sitio imaginado “cara a cara, como Eugenio de Rastignac con París”, y a beberse y a tragarse (“bébeme…cómeme…”, Lewis Carroll dixit), a una ciudad con todas las expectativas e ilusiones del mundo, donde podría encontrarse con sus lecturas y sueños de adolescente —cultivados en un hogar amable y en la más castellana de nuestras provincias—, y por demás ávido de cultura y conocimientos. Una Habana que, casi medio siglo después, añoramos en el desamparo de hoy, padeciendo su desaparecido y nostálgico esplendor en aquellas nuestras edades, donde éramos felices con tan poco —y no lo sabíamos.

Una ciudad donde el joven franco y curioso que siempre había sido, en sus primeras veces de iniciado vería deslumbrado a Alicia Alonso bailar su Carmen en la Ciudad Deportiva; o en la Biblioteca Central despalillaba archivos, lecturas clandestinas, curiosidades librescas; o se tomaba un cóctel en el Bar Elegante del Hotel Riviera mientras Felipe Dulzaides y sus Armónicos eran dueños de la noche. Tal vez todavía no supiera que el notable músico era además el hermano materno de su admirada Fina García Marruz. “Si en algún momento de mi vida la cultura debió dispensarme una felicidad sincera y profunda fue entonces”. Lo que resume con sus propias palabras esa “educación sentimental”, con la edad en donde todo era posible.

En cuanto a sus estudios de Sociología, “disciplina que por entonces ni mis condiscípulos y yo sabíamos definir”, le sirvieron, amén de ese callejear sin rumbo y con rumbo en su aprendizaje habanero, a conocer a profesores y amigos de siempre. A uno de ellos, Víctor Rodríguez Núñez, su compañero de aula y de noviciado en las lides literarias, debo el haberlo tratado un tiempo después de la llegada de ambos a los predios becarios de Tercera y F. Víctor, por cierto autor de un temprano artículo aparecido en El Caimán Barbudo de la época, donde se interrogaba para qué servía la Sociología, fue el primero que recuerde que apostó desde el principio y apasionadamente —de otra forma no sería Víctor—, sobre los talentos y virtudes de ese condiscípulo que para el resto de los mortales no era más que un imberbe y silencioso gordito de provincia. Arturo me anotó cómo Reinaldo Montero —uno de los fundadores en 1971 de nuestras tertulias sabatinas en H y 17— sería otro entusiasta —igual en su caso no podía ser menos— en celebrar a aquel joven camagüeyano que, como rezaba un eslogan paternalista aparecido en los primeros títulos del Premio David, apuntaba a dar “un paso más allá de la promesa”. La vida les dio la razón a ambos con creces, y por eso hoy estamos reunidos aquí.

Otro referente ineludible de esos años iniciales de escaramuzas e inquietudes escriturales fue el taller literario “Roque Dalton” que, en los predios de la colina universitaria y su muy ilustre Parque de lo Cabezones, constituía un espacio natural de primeras lecturas compartidas. De esas peñas en las mañanas de los sábados Roberto recuerda, bajo el aura tutelar de la generosa Margaret Randall, al propio Rodríguez Núñez, a Arturo Arango, a Ramón Fernández Larrea… Conservo una foto generacional donde junto a los ya mencionados aparecemos, entre otros, desperdigados por muros, escalones, césped: Mario Benedetti, del que se adivina su perfil —como en toda foto de grupo que se respete—, compartiendo su exilio con aquel puñado de desarrapados; el trovador y poeta colombo-venezolano Antonio Castro; Ramón Vidal Chirino, ingeniero de profesión, quien tenía un particular sentido del humor; y los entonces alumnos de humanidades EulaliaCasas —Laly—, Alex Fleites, Bladimir Zamora, Jorge Luis Arcos—Yoyi—, Arsenio Cicero Sancristóbal (inefable como su nombre garcíamarquiano), José Luis Coco Ferrer, Alfredo Prieto —El Pillo—, Leonardo Padura, Pedro de la Hoz y quien esto escribe.

Años después, en sus respectivos momentos, lejanos o cercanos, Benedetti, Vidal, Antonio, Bladimir y Pedro desfilaron al más allá —limbo, universo u Olimpo que seguro tenemos los ateos—, lo que comento con licencia de quien hace más de un cuarto de siglo fue designado Consultor del Pontificio Consejo para la Cultura de la Santa Sede para Latinoamérica, otra condición de su persona que enorgulleció a muchos de sus colegas, y aunque algunos nos apuntamos a paganos, nos reconocemos a su vez como creyentes convencidos de la amistad.

“… Reinaldo Montero —uno de los fundadores en 1971 de nuestras tertulias sabatinas en H y 17— sería otro entusiasta (…) en celebrar a aquel joven camagüeyano que, como rezaba un eslogan paternalista aparecido en los primeros títulos del Premio David, apuntaba a dar ‘un paso más allá de la promesa’”.

Aunque nos conocemos hace casi media rueda, y hemos sostenido siempre una relación espontánea y cordial, no se puede decir que seamos, en toda la extensión del compromiso, amigos asiduos o cercanos, pero si por el devenir caprichoso o no del azar he tenido la oportunidad de participar con él “en algunas de sus primeras veces”, como cuando estuvimos compartiendo mesa con Soleida Ríos y Víctor en el verano de 1989, en la presentación de nuestros poemarios y en la ocasión en que Roberto rompía lanzas con su primer libro publicado en una editora nacional, Carta de relación (Editorial Letras Cubanas, 1988); o cuando, recién mudado con su esposa Yamilé desde los lares agramontinos, los visité en la que para mí era su primera casa habanera, situada a la vera de los Pasionistas de la Víbora, la Plaza Roja y “la Calzada más bien enorme de Jesús del Monte”. Aprovecho para recordar una verdad rotunda a los que lo conocen, y es que Yamilé y su hijo son la influencia, como debe ser, más bienhechora tanto en su escritura como en su vida.

La tarde del 2000 cuando en los predios de La Cabaña asistimos a la primera edición del Premio de Poesía “Nicolás Guillén” —el cual obtuvo por su obra Viendo acabado tanto reino—, el querido y admirado Sigfredo Ariel, quien había concursado en la misma convocatoria, me comentó su más sincero reconocimiento a los méritos del colega que en buena lid había sido premiado, lo cual me complació entonces tanto por el galardón de uno, como por la lección de ética del otro. Como final feliz de esta anécdota, no nos extrañó e igual celebramos que al año siguiente el premio correspondiera a Sigfredo.

“La tarde del 2000 cuando en los predios de La Cabaña asistimos a la primera edición del Premio de Poesía ‘Nicolás Guillén’ —el cual obtuvo por su obra Viendo acabado tanto reino—, el querido y admirado Sigfredo Ariel (…) me comentó su más sincero reconocimiento a los méritos del colega que en buena lid había sido premiado”.

Estuve presente también en su primer ingreso a la Academia Cubana de la Lengua, como miembro Correspondiente, y que tuvo lugar en esta misma sala García Lorca en el 2006. Y digo primer ingreso, pues fue aceptado justo al año siguiente como miembro Correspondiente en residencia, y electo en febrero de 2009 como miembro de Número. De esa tarde, ¿o fue una mañana?, tengo memoria del júbilo con que los asistentes lo acompañamos, y del recordado Lisandro Otero, por entonces director de la Academia y anfitrión natural, quien se acercó, entre desconcertado y contrariado, para reclamarme: “Norberto, ¡¡¡cómo se te ocurre venir con short a un acto tan solemne como este!!!”. Mi respuesta fue la más inocente de las sonrisas. Una anécdota que disfruté, pues salvo el reconocido narrador, nadie más entre los presentes, incluyendo el protagonista, reparó o tuvo a bien en censurar mi estalaje.

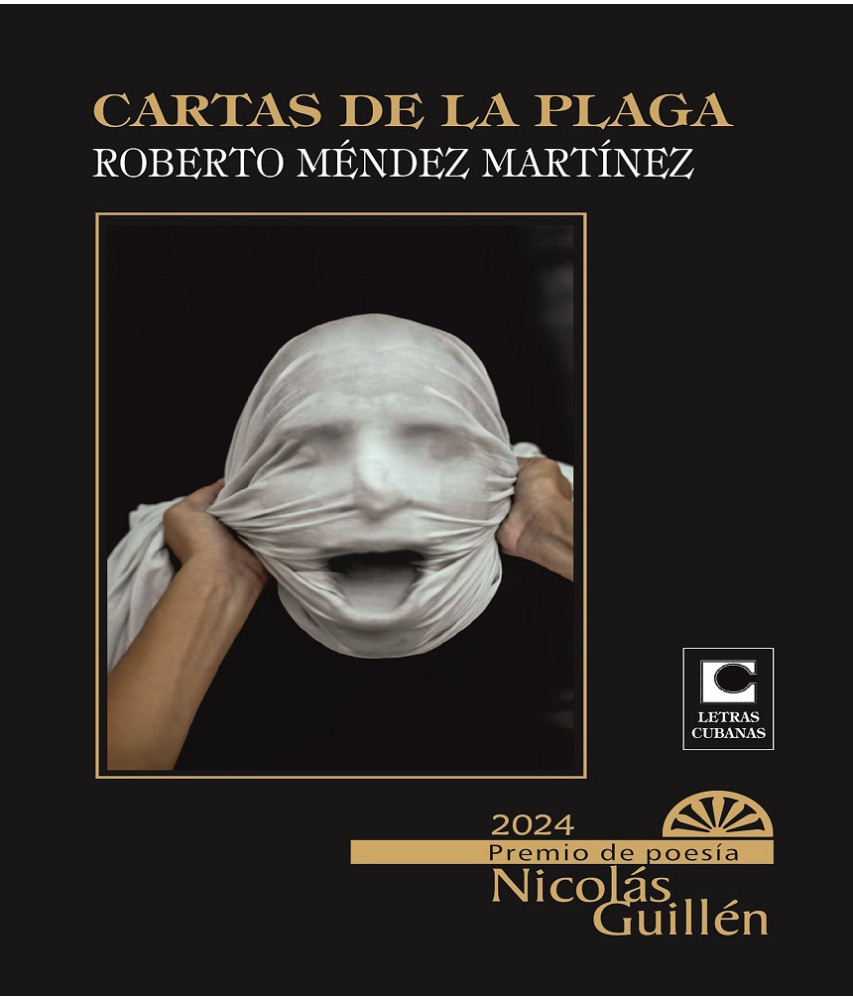

Harold Bloom, en La angustia de las influencias[2], le pide a un poema tres cosas: “esplendor estético, poder cognitivo y sabiduría”, virtudes que a mi “inmodesto” entender reúne el arte poética de Méndez, lo que reconocemos en sus diálogos permanentes con la mejor poesía de la lengua y de nuestra tradición, como Casal, la generación de Orígenes, y otros tantos hitos de nuestra literatura, de lo que dan fe sus varios títulos, tanto en prosa como en verso, o sus diversas intervenciones públicas. De las varias lecturas de que he sido testigo, ahora recuerdo su conferencia sobre el antológico poema de Nicolás Guillén “Epístola”, donde se conjugaron en su sazón —nunca tan bien dicho, recordando el fufú montañoso y el rubicundo plátano amarillo—, dos de sus grandes pasiones, la poesía y la gastronomía; o en los últimos tiempos cuando lo escuchamos leer en este mismo espacio (¿por primera vez?), sus textos “pandémicos”, reunidos luego en Cartas de la plaga, y que cerrando un círculo mereciera el Premio Nicolás Guillén del presente 2024. En su libro Autorretrato con cardo —prologado por otro de los enlaces que nos fue tan querido y afín, como el muy recordado Enrique Saínz—, aparece un texto de largo aliento que es de mi preferencia, “El rostro”, versos que nos aprehenden desde su primera estrofa: Si los teólogos no supieron distinguir tu rostro, /si las páginas revueltas, las elucubraciones, se multiplicaron /cuando el mucho barro, la hez, la mordedura del tiempo y la ira /escondían tus facciones, no fue su culpa. Poema que para mí en su sencillo esplendor ejemplifica la tesis de Bloom.

“Harold Bloom, en La angustia de las influencias, le pide a un poema tres cosas: ‘esplendor estético, poder cognitivo y sabiduría’, virtudes que a mi ‘inmodesto’ entender reúne el arte poética de Méndez”.

Al elogiar a su maestro Cintio Vitier, reconoció entre sus valores las claves ejemplares de tradición, espiritualidad y pensamiento ético que a mi razonar también son consecuentes con la identidad de la obra y el autor que hoy celebramos, y de nuevo a mi “inmodesto” entender, uno de nuestros escritores actuantes imprescindibles, algo que suscribo con tendenciosa complicidad. Con esta declaración, que no creo sea para nada audaz ni original, termino mi agradecimiento al escritor y a la persona que —en algún encuentro y lugar ocasional de nuestras vidas hace la friolera de casi medio siglo—, saludé “por primera vez” cuando éramos tan jóvenes y felices, con la edad donde todo era posible.

* Intervención en el panel “Celebración a Roberto Méndez”. (Centro Cultural Dulce María Loynaz, 19 de noviembre de 2024).

Notas:

[1] Roberto Méndez. “1976” (en Siglo pasado. Compilación, prólogo y notas Norberto Codina. Editorial Capiro, Santa Clara y Ediciones Unión, La Habana, 2003), pp. 187-89. Todas las citas de Roberto provienen de esta crónica.

[2] Harold Bloom. La ansiedad de la influencia. Una teoría de la poesía. (Traducción de Antonio Lastra, Javier Alcoriza, Editorial Trotta S.A., Madrid, 2009).