Somos sociedades de la sospecha. La profunda fractura entre la élite y el resto del pueblo, entre el Estado y los mecanismos de dirección democrática del aparato estatal, el empobrecimiento creciente de amplios sectores de la sociedad, incluyendo a capas de la denominada clase media trabajadora incluso en los países del núcleo duro del capitalismo contemporáneo, llevan a que florezcan numerosas expresiones de crisis del orden vigente en todas las latitudes. Y una de las más evidentes es la creciente articulación de teorías conspiracionistas que permiten a millones de ciudadanos sentirse en propiedad de los elementos que permiten entender el absurdo y convulso mundo contemporáneo.

Una de las claves del éxito de estas teorías conspirativas reside en dos elementos interconectados: por un lado el carácter violento y absurdo del modo de producción imperante, que hace que los individuos vivan el brusco empobrecimiento y precarización de sus vidas como un cataclismo insoluble, y la consciente cultura simplificadora e idiotizante con la cual las industrias culturales tradicionales primero y las redes sociales luego han conformado la conciencia de las sociedades contemporáneas.

Incapaces de comprender las esencias del sistema de dominación al cual están sometidos (sus esencias económicas determinantes), ven solo la forma política y esta desde una perspectiva adulterada. Así, lejos de entender la política como expresión de intereses económicos y, por tanto, al servicio de complejos entramados de relaciones sociales, ven la política como una gran conspiración subterránea de las élites que usan al Estado para satisfacer sus fines de dominación en abstracto. Y, en verdadero retorno del pensamiento religioso primitivo, los conspiracionistas contemporáneos entienden que una parte de los objetivos subyacentes de este pacto entre las élites es alimentar sus instintos caníbales, pedófilos, satánicos y su afán de vida eterna, el cual obtendrían al sintetizar una droga específica existente en la sangre humana.

Reducir la comprensión de la política a cuestiones morales es la forma más fácil de construir una comprensión colectiva de un hecho social tan complejo. El empobrecimiento cognitivo al que han sido conscientemente sometidas las sociedades contemporáneas también determina que mientras más simple y omnicomprensiva sea una explicación, mayor será su difusión. A pesar de los numerosos detalles que amalgaman y enriquecen estas múltiples teorías, la esencia es una batalla entre el bien y el mal, en la cual, desde luego, el bien está representado por los conspirativos, los cuales son capaces de ver más allá de donde ven sus contemporáneos y entienden su misión en un sentido casi escatológico: deben salvar el mundo, su mundo.

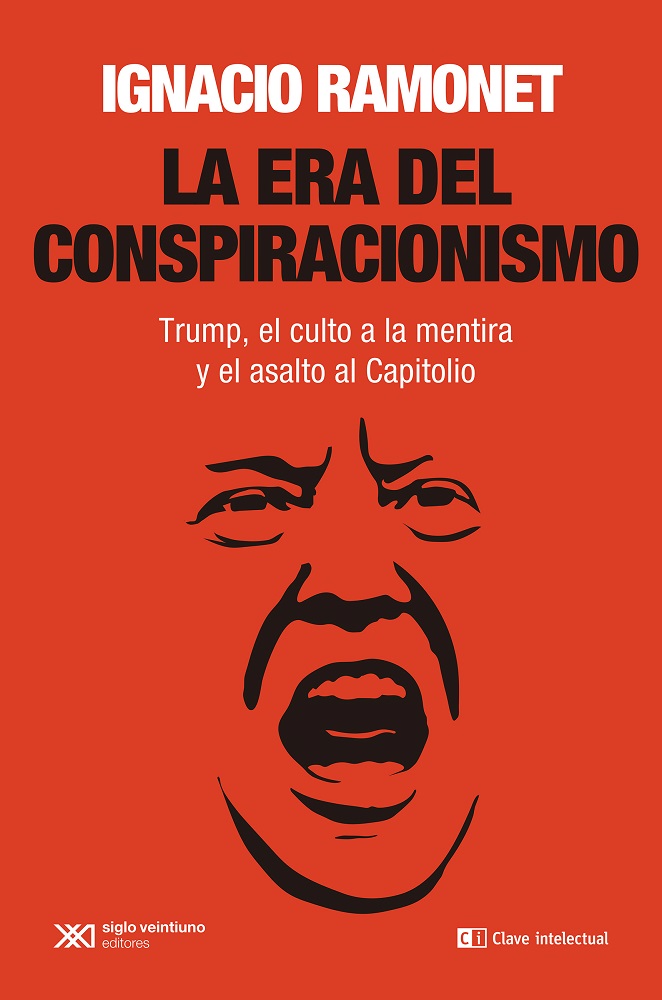

La base para estas reflexiones ha sido el excelente libro de Ignacio Ramonet La era del conspiracionismo. Trump, el culto a la mentira y el asalto al Capitolio (Monte Ávila Editores, 2022), del cual se prepara una edición cubana para la Feria del Libro de 2023 por la editorial Nuevo Milenio. Este libro en apenas 170 páginas logra captar las características fundamentales de un problema sumamente complejo. Se centra principalmente en la sociedad norteamericana, pero su análisis tiene validez universal, pues los EE. UU. detentan todavía hoy la hegemonía cultural, económica y política, aunque dicha hegemonía ya comienza a ser fuertemente disputada.

“Corresponde a los revolucionarios dar la vuelta al problema, (…) y enfrentar a las sociedades contemporáneas con el único responsable de sus desgracias: el absurdo modelo capitalista”.

El ascenso de Donald Trump catalizó tendencias subyacentes en la sociedad norteamericana a niveles nunca antes vistos. Un país acostumbrado a las teorías conspirativas (desde el asesinato de Kennedy hasta los extraterrestres), vio un florecer sin precedente de estas, agrupadas en numerosas vertientes e incluso, el emerger de lo que pareciera ser una teoría conspirativa aglutinadora: QAnon. Paralelamente a estas teorías, han emergido numerosos grupos de militantes, muchos de ellos de naturaleza paramilitar, que defienden dichas teorías en ocasiones añadiendo matices particulares. Todo esto configura un escenario sumamente explosivo para la nación norteamericana, uno de cuyos ejemplos más alarmantes fue el asalto al Capitolio en enero de 2021.

La raíz social de estas teorías de extrema derecha en EE. UU. la constituyen los blancos pobres de clase media baja, que se han visto fuertemente golpeados por las políticas neoliberales de las últimas décadas. Son víctimas de un sistema que pone por encima sus propios beneficios antes que la vida del ser humano y, al mismo tiempo, son víctimas de la ideología de este sistema, que los alimenta de nacionalismo, excepcionalismo, individualismo, supremacismo, etc., lo cual les impide canalizar su justa indignación en contra de las verdaderas causas de su situación actual.

En lugar de eso, se llenan de odio contra los extranjeros, contra determinados rostros visibles del establishment y adoran a un millonario ególatra en cuyos discursos creen identificar las certezas y promesas que necesitan. Así, un populista de poca monta, muy alejado por sus orígenes de la clase trabajadora, puede movilizar a los sectores más conservadores de esta clase, del núcleo WASP (White Anglo-Saxon Protestant), y usarlos con fines electoreros y egoístas.

En una época donde el oportunismo postmodernista ha puesto conscientemente en crisis la verdad, emergen numerosas posverdades, todas posibles en tanto un individuo o conjunto de individuos creen en ellas. Vivimos un renacer del paradigma sofista de la verdad, donde cada cual es libre de creer lo que le venga en gana, aunque esto contradiga toda lógica e incluso, acabe haciéndole daño a él o a alguien más.

El libro de Ramonet nos pone sobre alerta en torno a los riesgos de un sistema cuya lógica de apropiación es cada vez más extrema, enferma y retuerce las sociedades humanas, llevando a que el absurdo y la violencia ganen terreno como normas sociales.

Una característica de las teorías conspirativas imperantes es que todas someten a un grado mayor o menor de sospecha al Estado, como expresión extrema del individualismo burgués capitalista que son, pero ninguna somete a crítica al orden económico. Expresan un malestar cultural más o menos generalizado, pero este malestar no va dirigido contra la verdadera causa del mal. Son útiles en tanto segmentan y desvían la contradicción entre capital y trabajo en infinitud de formas y variantes. Acaban los trabajadores blancos enfrentándose a los trabajadores negros, latinos, asiáticos, pues la espina dorsal de todas estas teorías tanto en EE. UU. como en el resto del mundo lo constituye la clase trabajadora. Y mientras canalizan su descontento en confrontaciones, mítines, webs, chats, conferencias, seminarios, folletos, documentales, etc., deben continuar levantándose bien temprano de lunes a sábado, y algunos de lunes a lunes, para ganarse un sustento cada vez más precario, frente a un capital cada vez más fortalecido.

El conspiracionismo creciente es tanto el resultado de la crisis social del sistema, como una herramienta útil para diluir esta crisis en confrontaciones que no dañen las verdaderas esencias de la dominación. Su fortalecimiento coincide con el agotamiento del modelo de desarrollo capitalista imperante y el consiguiente resquebrajamiento de la cultura y certezas que lo sustentaban.

Vuelve la vieja imagen de Marx sobre la dialéctica hegeliana, que entendía al hombre y la realidad cabeza abajo. El auge del conspiracionismo y otros síntomas de agudización de las contradicciones al interior del sistema son similares. El malestar es correcto, las formas de entenderlo y canalizarlo no. La satanización de la alternativa revolucionaria por décadas de propaganda, lleva a que la única opción percibida sea la reaccionaria. Corresponde a los revolucionarios dar la vuelta al problema, ponerlo sobre sus dos pies, y enfrentar a las sociedades contemporáneas con el único responsable de sus desgracias: el absurdo modelo capitalista.