Bladimir Zamora y Frank Abel Dopico, un abrazo aún posible

Varios golpes me ha dado ya el año, anunciando los fallecimientos de figuras y amigos que por mucho tiempo tuve por compañías de diverso tipo. En lo que va del 2016 han desaparecido David Bowie y Prince, dejando vacíos insalvables en la música contemporánea. Pensaba que ya estaba sobreponiéndome de la muerte de Bowie, hasta que al oírlo cantar su famoso “Starman” en la banda sonora de The Martian volví a sentir la pena que me dominó el día en que se difundió la noticia que nos avisaba de su ausencia en este mundo. Oigo una y otra vez “Purple Rain”, en las voces que la entonan para rendir tributo al creador de esa canción infinita, y tengo que irme haciendo a la idea de que por mucho que pase el tiempo, mientras tenga memoria de quienes nos regalaron esas estrofas, no me acostumbraré a tales despedidas. Lo mismo va a pasarme, en un orden incluso más íntimo, cuando regrese a los sitios y a las memorias donde Frank Abel Dopico y Bladimir Zamora compartieron conmigo un pedazo de Cuba, un instante en el cual la poesía o la música, el teatro o una pregunta mayor acerca del país nos hizo aparecer en la misma foto.

Hablo de uno y de otro porque los primeros encuentros que tuve con ellos, ahora ya desaparecidos, están relacionados con la poesía. A mediados de los 80, Bladimir Zamora era uno de los más leídos y respetados redactores de El Caimán Barbudo, donde comentaba eventos culturales, y dedicaba a la música popular cubana un espacio tan intenso como lleno de frescura. En esa misma época, la poesía cubana recibió a toda una nueva hornada de jóvenes irreverentes y ansiosos de cambio, que procuraron en Lezama, Vallejo, Eliot, Diego, Vitier, cantautores y cineastas, nuevos referentes para sus versos. A Bladimir le dio por crear un espacio para esos recién llegados, y luego de algunas tentativas, asentó como columna fija del mensuario aquella que se llamaba “Por primera vez”, donde, en efecto, veían en letra impresa, muchas veces como debutantes, algunos de esos poetas. Varios de ellos se integraron con una obra de interés a la generación de los 80 e inicios de los 90. Otros, como suele suceder, abandonaron la poesía, pasaron a otros géneros literarios, o incluso a otros destinos nada ligados a la escritura o la palabra. Pero creo que todos, gracias a la agudeza y generosidad de Bladimir, compartimos hoy ese pequeño orgullo, ese aire de familia que nos deja sabernos como miembros de ese núcleo que hablaba y se dejaba oír “por primera vez”.

Todo ello era consecuente con las obsesiones de Bladimir, en aquel tiempo en el que la poesía habanera tuvo que reconocer la presencia de otros nombres importantes que desde varias provincias iban añadiendo a ese discurso nuevas texturas, desafíos y preocupaciones. Era una suerte de broma en serio el hablar de los panteones literarios, como él los llamaba, radicados en Pinar del Río, Matanzas, Santa Clara, Camagüey y Santiago de Cuba. Desde ahí llegaban nombres como Nelson Simón, Alfredo Zaldívar, Bertha Caluff, Arístides Vega, Rolando Estévez, Laura Ruiz, Jesús Lozada, Rafael Almanza, Ignacio Teodoro Espinosa, Heriberto Hernández, Teresa Melo, Damaris Calderón, León Estrada, Agustín Labrada, Ronel González, Jesús David Curbelo y tantos más. Muchos de esos nombres se repiten hoy en antologías y estudios críticos. Forman una red de nombres en la que sobresalen personalidades de valor singular, con obras más sólidas unos que otros, con una idea de la poesía en términos de progresión que, en los mejores ejemplos, ha hecho que aquellos poemas sobrevivan en nuestra memoria. Nos enlacen en ese mismo haz que Bladimir imaginó, y que poco a poco, fue confirmándose con algunos de los más importantes premios de nuestras letras.

En ese mismo círculo estaba Frank Abel Dopico, con sus ojos achinados, flaco a más no poder, y una personalidad retadora y no pocas veces impredecible. Pocos en esa lista que acabo de armar, y en la que faltan tantos nombres, podrían pasar como “normales”. Qué impresión causaríamos al arribar a alguno de esos Festivales Nacionales de Poesía o Encuentros Nacionales de Talleres Literarios donde intercambiábamos textos, cuerpos y deseos, a nuestros anfitriones en aquellos hoteles o paisajes que se llenaban con nuestros gestos e irreverencias, es cosa que daría para otras páginas. En ese conjunto estaba Dopico, al que conocí como instructor de teatro en la Casa de Cultura de Santa Clara, y que combinaba poesía y actuación en aquel instante en el que tantos quisieron cambiar algunas cosas. En esa Santa Clara de Frank Abel, la poesía nos unía en debates, pequeñas rencillas y alegrías inesperadas, en noches de ida y vuelta al Mejunje de Ramón Silverio (en aquel entonces en las ruinas de la Escuela de Arte cercanas al Parque Vidal), o enrumbándonos al teatro de la Universidad Martha Abreu para ver algún estreno de Fernando Sáez. Dopico supo que escribía poesía y me alentó, me ofreció lecturas y de algún modo también me contaminó con algunas de sus neurosis. De ese diálogo se armó el camino que he seguido hasta hoy, en el que la poesía y los escenarios siguen siendo un espacio que tengo por mío.

Fue Bladimir Zamora quien, en el patio del Museo de Artes Decorativas de Santa Clara, tras un concierto de un Raúl Torres que aún no había compuesto “Candil de nieve”, me animó a enviar un cuaderno de poemas al concurso de El Caimán Barbudo. Era 1989 y faltaba poco para el cierre de la convocatoria. El libro se organizó con 19 poemas que había escrito en esa temporada, tan cerca de Dopico y los ensayos con el grupo Blasón, que él fundó y del cual fui parte. Conservo en algún sitio los pocos números que pudieron editarse de Brotes, el boletín del taller literario de la ciudad, en el que pueden encontrarse los primeros versos o cuentos de algunos de los autores que ahora recuerdo en aquella ciudad a la que sigo volviendo, y a la que regresaré ahora, a fin de organizar mejor todo lo que la ausencia de Frank Abel, Agustín de Rojas, Heriberto Hernández y otros que no volverán a ella puede traer a mi memoria. Gracias al premio de El Caimán Barbudo pudo editarse en esas páginas “Vestido de novia”, que seguramente no será mi mejor poema, pero sigue siendo mi mejor carta de presentación.

La voz ronca e inconfundible de Bladimir Zamora debió haber sorprendido a la secretaria de mi escuela de preuniversitario cuando llamó a ese teléfono para anunciar que se me había invitado al primer Festival de El Caimán Barbudo. Venir a La Habana a encontrarme con esa tropa de poetas, narradores, con esa tribu que Bladimir imaginó, me cambió la vida. Iría otras veces a la ya inexistente casona de El Caimán, a sentarme en el suelo junto a los que en ese momento eran la Asociación Hermanos Saíz. Allí o en La Gaveta, su refugio aledaño al Hotel Monserrate, donde tanta música cubana y extranjera oí, donde nos apretábamos en la escalera de la diminuta barbacoa para leernos algo que él juzgaba con firmeza, o para beber el mejor o peor ron que tuviéramos a mano, o abrir la puerta para ver entrar, de golpe, al mismísimo Pedro Almodóvar. La música une esos recuerdos tanto como los poemas de ese tiempo. Y había calor, y las noches eran largas, y no siempre felices; porque la nostalgia es una postal engañosa. Pero estábamos unidos aun en esa incomodidad, y había una fe que ya no se comparte de igual modo, haciendo que esas horas tuvieran otro significado. Ni mejor ni peor que el que pueden entender los poetas y trovadores de esta Habana que acaba de abandonar Bladimir, sino el que nos correspondió, con su carga particular de ilusiones, pérdidas y desalientos.

Un desaliento grande fue el cierre de El Caimán Barbudo. Creo que no estábamos preparados para ese final abrupto, que nos arrebató la casa en la que abracé por vez primera a Rafael Alcides, o escuché a Delfín Prats declamar los trabalenguas extraordinarios de Reinaldo Arenas, y su archivo fotográfico. Todo se reorganizó de un modo brutal para muchos de nosotros, y ese rafagazo que entró con el Período Especial coincidió con malos momentos de muy diverso alcance. Me pregunto cómo pudieron algunos no perder la cabeza, que no ya la fe, bajo esa turbulencia.

En ese turbión perdí de vista a Frank Abel Dopico. Se fue a España y solo volvía muy de vez en vez. Regresó, publicó otros poemas, se sintió mal al descubrir que su poesía no era tan apreciada ni recordada como lo hubiera querido. Con ese disgusto volvió definitivamente a Santa Clara, donde ha muerto. Las horas trasnochadas, la vida bohemia, el alcohol, le pasaron la cuenta a su cuerpo, afectando su salud. Algo parecido nos arrebató a Bladimir Zamora. Más cerca de él, desde que me radiqué en La Habana, lo acompañé en varias aventuras, asistimos al renacimiento de El Caimán Barbudo en 1993, a sabiendas de que ya el tiempo era otro y que la intensidad de su lectura iba a ser otra. Uno de sus grandes empeños fue La isla entera, la antología de poesía cubana de las dos orillas, que imaginó junto a Felipe en 1995 y que publicó en Madrid la editorial Betania, con dibujo de portada de Zaida del Río, cómplice de esas y tantas otras andanzas. Parte de ese proyecto era el diálogo con Gastón Baquero, al que conoció en su exilio y pudo publicar en Cuba, entrevistándolo incluso para el número especial que la Gaceta de Cuba dedicó al centenario de la revista Orígenes. En las noches de la Casa del Joven Creador, que hoy solo parece ser recordada como Museo del Ron; en tantos sitios de Cuba donde la trova, el son o la poesía crearan una atmósfera cierta, estaba Bladimir, imaginando una pregunta tras otra, sorprendiéndonos de cuando en cuando con algún poema notable, como “Bailas para mí en 1916”, que dedicó a Isadora Duncan; o “El cetro de la imaginación”, eco de sus abrazos con el propio Gastón Baquero. Cuando decidió publicar una revisión de su poesía, me pidió que la presentara en la Feria Internacional del Libro. No publicaba un cuaderno desde Sin puntos cardinales, y Los olores del cuerpo vino a ser el complemento de aquel volumen, que junto a los de Dopico, están ahora en el mismo estante, apretados con los de esos contemporáneos a los que nombré. Con sus muertes se pierde algo más que dos personas a las que debo tanto y agradezco mucho; se va una época, un aire determinado, una manera de respirar esa idea de Cuba que nos obsesionaba.

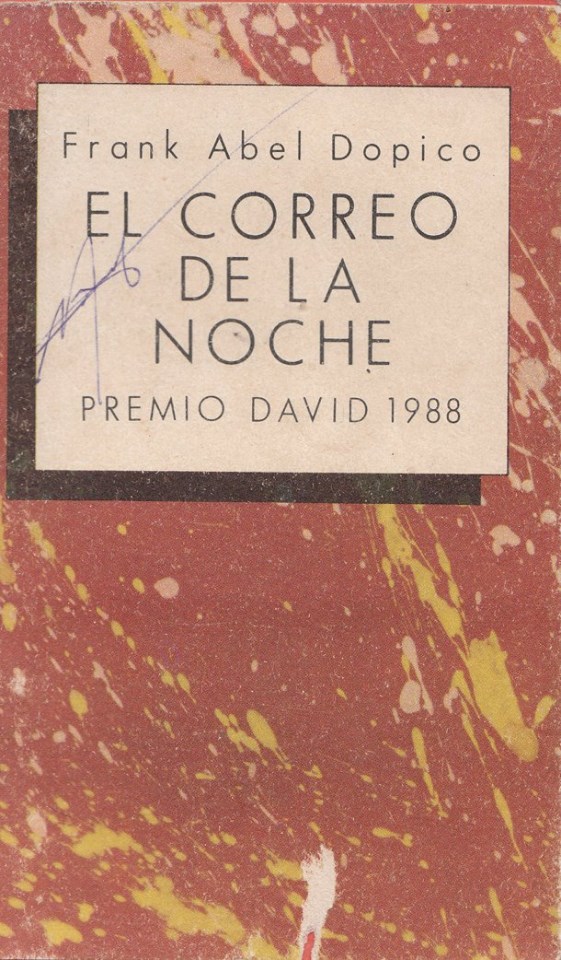

Esos poemas de Bladimir, y los que Dopico recogió en El correo de la noche, su Premio David de 1988, tendrán para siempre el efecto de aquellas canciones de Bowie y Prince. Me devolverán a un momento en que no solo fuimos tan jóvenes como se ve al propio Bladimir, junto a Omar Pérez y Sigfredo Ariel, en la inevitable escalinata del Capitolio. Me recordarán quién fui, y me ayudarán a entenderme como el que soy, con las virtudes y muchísimos defectos que son, sencillamente, mi carácter. Ambos dejaron en mí algo de sus obsesiones, y sospecho que ya no puedo ni quiero librarme de ellos. Ciertas amistades rivalizan o superan al amor, porque no nos dejan olvidar los gestos de quienes hemos querido cuando ya no están junto a nosotros. Incorporamos palabras, sabores, manías, que nos recuerdan esos rostros, esos perfiles, esa fe. Sé de música cubana lo que aprendí junto a Bladimir y el propio Sigfredo, y luego mediante las lecturas y búsquedas a las que ellos me impulsaron. Sé de una Santa Clara que ya no es la misma, pero que puedo reconstruir a través de los poemas que allí firmó Frank Abel Dopico, y los que me animó a escribir en ese mismo punto del mapa. Un mapa que es el del cariño y la memoria, el de una confraternidad donde todos los abrazos son aún posibles.

en esa palabras magistrales esta escrito todo lo que a valdimir le hubiera gustado escuchar de ti gracias por ser a pesar de lo que digan alguno por tu caracter ser amigo de los amigos y sobre todo un buen ser humano