20 de mayo de 1902: la nación de rodillas (II parte)

Mientras McKinley hablaba en Boston, el Generalísimo marchaba a La Habana. Lo acontecido tras su salida de Remedios fue revelador: Santa Clara, Cienfuegos y Matanzas lo cubrieron de flores y de tantos abrazos lo dejaron con el cuerpo adolorido y la chaqueta impregnada del polvo blanco del maquillaje usado por las mujeres, que se tiraban entre sus brazos con abandono y confianza para besarlo. Él, que solo ambicionaba la quietud del sepulcro para descansar, no se dejó cegar por la vanidad e interpretó estas espléndidas manifestaciones de júbilo y entusiasmo como un tributo a los ideales que representaba; se sintió contento, lleno de esperanzas… “El pueblo se salva. […] espero que nuestra obra podrá quedar realizada antes del tiempo que yo había pensado” —escribió a María Escobar el 14 de febrero de 1899, luego de hablar desde el alto balcón de la casa en que se alojaba en Santa Clara a más de diez mil personas— (Gómez, 2003: 169).

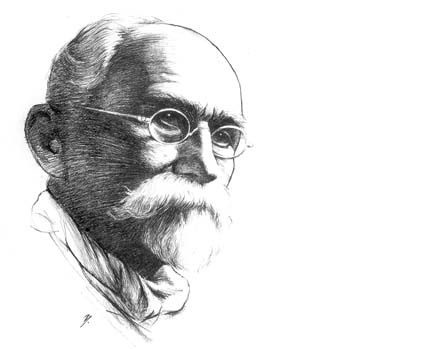

El destino de un país grabado sobre su suelo teñido de rojo, no iba a comulgar con la providencia. Cuando la cortina se corrió, ante la vista de todos quedó expuesta una realidad inobjetable: el artífice de la victoria mambisa, el látigo de Weyler —de quien por 15 meses se burló en los potreros de Santa Teresa y La Reforma pese a la concentración enemiga (40 000 hombres) y llegó con sus fuerzas intactas al final de la campaña (solo 28 bajas fatales)—, inspiraba un orgullo arrollador. Son escasos los hombres que en la guerra miran con desprecio a la muerte y viven para contarlo; frente a él, nadie se atrevió a poner en duda que Cuba debía su independencia al torrente de sangre derramado por sus hijos.

De uniforme azul y sombrero de castor, el 24 de febrero de 1899 —día escogido por su valor simbólico— entró a La Habana montado sobre su caballo de campaña; en el pecho, una efigie de Martí. Lo recibió una lluvia de flores desde balcones y azoteas a punto de estallar, engalanados con banderas cubanas. Miles y miles de hombres, mujeres y niños —pobres y ricos, negros y blancos— los escoltaron con las voces gastadas y las manos enrojecidas de tanto vocerío y aplausos. Envuelto por la multitud que no paraba de crecer, se abrió paso hasta la Plaza de Armas, donde lo esperaba en sesión solemne el Ayuntamiento. Cuando esta concluyó, la gente se atropelló para llegar hasta él: querían estrechar sus manos; las jóvenes lo abrazaban y besaban con cariño. “Hubo necesidad de poner término a tantos agasajos. Con el mismo acompañamiento y con igual entusiasmo, porque el ardor popular parecía no tener límites, fue acompañado el caudillo hasta la Quinta de los Molinos […] para su alojamiento” (Martínez, t., I, 1929: 47).

Al penetrar a la Quinta de los Molinos se cerraron las verjas a la multitud que presionaba para entrar; adentro, una tarima esperaba por Gómez. Una frase suya entre las palabras iniciales causó cierta decepción: acabada la guerra “…en Cuba no había vencidos ni vencedores”. El coronel cienfueguero Isidro Acea Gil, prestigioso jefe negro del V Cuerpo del Ejército Libertador, irrumpió de súbito en el lugar y conminó a Mario García-Menocal a abrir las rejas para que el pueblo entrara: “El molote fue horroroso. Todo el mundo se abalanzó a la tribuna. A Isidro Acea lo cargaron en hombros, porque había humillado a los jefes principales. Máximo Gómez terminó el discurso y la gente no le hizo mucho caso. Ese día él falló con la frasecita de ni ‘vencidos ni vencedores’” —rememoró el combatiente mambí Esteban Montejo Mera, testigo de lo acontecido— (Barnet, 2016: 150).

Con la llegada del Generalísimo, se adueñó de La Habana un ambiente de euforia. Después de tanta amargura era difícil creer que la guerra había acabado y su entrada dejaba una sensación de victoria. La capital parecía una feria. Toda la ciudad abrió sus puertas y numerosas familias alojaron a los libertadores en sus casas. Día tras día, Gómez se daba un baño de pueblo y cuando salía a la calle lo sacudían las más sorprendentes manifestaciones de devoción. “…los coches, los jinetes y hasta los peatones interrumpían su marcha para servirle de escolta; si se detenía de visita en alguna casa de la ciudad, se adivinaba enseguida su presencia en ella por la tumultuosa muchedumbre agolpada en la calle […]” (Souza, 1936: 254-255). La gente lo aplaudía y le besaban el chaleco; no había un solo cubano que no gritara a su paso “¡Viva Cuba libre!”.

“Son escasos los hombres que en la guerra miran con desprecio a la muerte y viven para contarlo; frente a él, nadie se atrevió a poner en duda que Cuba debía su independencia al torrente de sangre derramado por sus hijos”.

¿Cómo un hombre como él no podría volver a sonreír?; estremecido, las llagas de su alma empezaron a cicatrizar. De repente, la Asamblea de Representantes volvió a presionarlo. A propuesta del teniente coronel José Ramón Villalón Sánchez, graduado de ingeniero civil en la Universidad de Pennsylvania en Lehigh, se negociaba un empréstito con el banquero neoyorkino C. M. Cohen, cuyo asesor legal en Cuba era Teodoro de Zaldo, síndico segundo del cabildo habanero por designación del general Ludlow y abogado de un bufete que representaba a financieros de Estados Unidos. Cohen presentó su oferta en los siguientes términos: Cuba emitiría bonos por $20 000 000, que él y sus asociados tomarían a 62 centavos por peso; a pagar en 30 años con las rentas del país y el 5 % de interés anual. O sea, por un préstamo de $12 400 000, la República a constituirse tendría que abonar $37 600 000, lo que la dejaba a los pies de este garrotero.

Gómez ya estaba resuelto a ignorar la Asamblea y la indignación que experimentó al enterarse de este dislate lo confirmó en su posición. No creía en la honestidad de ese órgano y les notificó que, a requerimiento del presidente de Estados Unidos, se disponía a despejar los horizontes políticos de Cuba.

La animosidad generada por el elemento vacilante dentro de la Asamblea rindió sus frutos. Ni siquiera el núcleo revolucionario radical, conformado por Juan Gualberto Gómez, Manuel Sanguily, Salvador Cisneros Betancourt y el general José Lacret Morlot, comprendió el daño que hacían a Cuba. A pesar de haber observado la guerra del 95 detrás de la barrera —desde su sosegado refugio en Nueva York—, Sanguily no tenía reparos en cuestionar la autoridad del único símbolo viviente de la Revolución cubana. Llegó a decir que podían prescindir del Viejo.

Los asambleístas más contumaces andaban radiantes, “…en derredor de las mesas de café, las medidas preparadas, según ellos, pondrían por las nubes el prestigio amenguado o desconocido de la Asamblea”. Varias sesiones secretas a principios de marzo sirvieron para preparar la puesta en escena; el 11 de marzo de 1899 todo estaba listo: “…ruego a la Cámara la admisión de mi renuncia como diputado por el II Cuerpo, si no se depone inmediatamente al rebelde General en Jefe, publicando un manifiesto dándole cuenta al país de nuestra patriótica y dignísima actitud” —exigió el representante Julián Betancourt en carta abierta leída antes de proceder al orden del día—. Le siguió una moción de Manuel Sanguily: “Desde esta fecha queda suprimido por innecesario y perjudicial el cargo de General en Jefe del Ejército Cubano, pasando, en consecuencia, el mayor general Máximo Gómez a la clase de reemplazos” (Martínez, t. I, 1929: 54-55).

El presidente de la Asamblea, Fernando Freyre de Andrade, y Juan Gualberto Gómez se pronunciaron por aprobar la moción, en medio de un debate extendido a la jornada del 12 de marzo que exaltó los ánimos hasta llegar al absurdo. “Si hoy se necesita quien fusile al general Gómez, aquí está un general” —vociferó José Lacret Morlot—. Otro representante propuso enmendar la moción de Sanguily, agregando la destitución de Gómez a la resolución de suprimir “…por innecesario y por perjudicial el cargo de General en Jefe” (Martínez, vol. I, 1929: 57).

Se aprobó esta última versión por abrumadora mayoría, solo se opusieron José de Jesús Monteagudo, Emilio Núñez, Carlos Manuel de Céspedes y Francisco López Leiva, quienes explicaron su posición en un manifiesto publicado en la prensa.

Estados Unidos negociaba en Londres y París el control del istmo de Centroamérica y la cesión de los derechos del canal de Panamá, cuando un segmento de la prensa estadounidense intensificó la campaña política por la anexión de Cuba. Según se reseñó, muchos opinaban que el Congreso se precipitó al prometer la independencia cubana en un acceso de sentimentalismo; otros demonizaban a los revolucionarios y a las bases populares que querían un Gobierno con plena soberanía nacional, calificándolos de “chusma”, y daban por descontado que el destino de los cubanos estaba en su incorporación a Estados Unidos, debido a su incapacidad para autogobernarse con un 80% de la población analfabeta y una economía postrada ante el mercado y el capital norteamericanos.

A este lado del estrecho de la Florida, en Matanzas el jefe militar de la región, general James H. Wilson, comprendió que la línea de menor resistencia para absorber Cuba “por medio de naturales, voluntarios y progresivos pasos” era la de establecer un gobierno que reconociera los preceptos de la Doctrina Monroe. Así lo hizo saber en un informe al Departamento de Guerra el 7 de septiembre de 1899, en el que recomendó firmar un tratado de “…cesión de una o más estaciones navales, para la mejor protección de los puertos americanos situados en el Golfo de México y de los canales interoceánicos que pudieran ser construidos, bajo los auspicios de los Estados Unidos en Nicaragua o Panamá” (Roig, 1973: 27-29).

Tanto los jefes militares destacados en Cuba como los políticos en Washington, conocían la creciente frustración del pueblo cubano, sobre todo tras la anexión de Hawai —a medio camino de Japón, donde ya visitaban los misioneros y productores de piña estadounidenses— y Filipinas —a las puertas de los disputados mercados de China. Incluso, algunos mandos exageraban el estado de descontento para evitar la reducción de sus tropas. A McKinley no le quedó otra salida que aplacar los ánimos; aunque la manera en que lo hizo en su mensaje anual al Congreso, el 5 de diciembre de 1899, puso de manifiesto que su administración ganaba tiempo:

La nueva Cuba, que tendrá que renacer de las cenizas del pasado, tiene por necesidad que estar unida a nosotros por vínculos de singular intimidad y energía, (…) que bien sean orgánicos o bien convencionales, han de responder al hecho de que los destinos de la Isla están ligados con los de nuestro propio país de una manera justa, a la par que irrevocable. Cómo y cuándo se resolverá definitivamente el problema es cosa que se verá en lo futuro, cuando los sucesos hayan ya llegado a su debida madurez (Rodríguez: 1900: 419).

Bibliografía:

Barnet Lanza, Miguel (2016): Biografía de un cimarrón, La Habana, Editorial Letras Cubanas.

Gómez Báez, Máximo (2003): Selección de documentos (1895-1905), La Habana, Editorial de Ciencias Sociales.

Martínez Ortiz, Rafael (1929): Cuba: los primeros años de independencia, París, Editorial Le Livre Libre.

Rodríguez Hernández, José Ignacio (1900): Estudio histórico sobre el origen, desenvolvimiento y manifestaciones prácticas de la idea de la anexión de la isla de Cuba a los Estados Unidos de América, La Habana, Imprenta La propaganda literaria.

Roig de Leuchsenring, Emilio (1973): Historia de la Enmienda Platt, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales.

Souza, Benigno (1936): Máximo Gómez. El Generalísimo, La Habana, Seoane, Fernández y Cía.