Crítica martiana a las pinturas del ruso Vereschaguin

Dentro del amplio espectro de realidades que abordó José Martí desde los Estados Unidos, desde 1880 a 1895, ocupó un lugar notable el acontecer artístico, al que fue especialmente sensible y que devino materia frecuente de sus crónicas. Fue por esto un asiduo visitante de las exposiciones mostradas en Nueva York. Desde muy temprano conoce las creaciones del pintor ruso Vasily Vereschaguin, demostrando en lo adelante su admiración por el artista cuya obra menciona en varias ocasiones.

Vereschaguin exponía a finales de 1888 sus obras en Nueva York y Martí, conocedor de su arte pictórico, fue a visitarla para luego escribir una crónica en el periódico La Nación, de Buenos Aires, donde analiza las creaciones del pintor ruso, sus cualidades y limitaciones a la luz de los lienzos que pudo contemplar. Captó con brillante pluma los cuadros y tapices de Vereschaguin con sus temas militares, sus guerreros.

Martí ofrece una descripción detallada del retrato del pintor que se podía comprar a la entrada de la sala. Se trata de una fotografía de Vereschaguin en la que se aprecia su rostro, el torso vestido con chaqueta oscura y los brazos cruzados sobre el pecho: “…el retrato del pintor, frente honda y bruñida, ojo aguileño, nariz de presa, fuertes las quijadas, la barba de hilos negros, un pueblo de barba”.

En sus observaciones, Martí logra trasmitir la atmósfera sombría de las jornadas bélicas, pintadas por Vereschaguin, la presencia de los muertos y heridos, los soldados exhaustos tras la batalla: “(…) Más donde impera la muerte solitaria, y el hombre ha cesado de padecer, halla Vereschaguin la sublimidad que falta siempre, acaso porque desprecia a los hombres que conoce, en los lienzos donde se quiere algo más de grupo y color de las figuras: tal aquel otro tiempo, lleno de majestad y de ternura, en que, de pie en el yerbal cubierto de muertos blanquecinos, bajo el cielo que sube por el Este sombrío y lluvioso, los dos amigos postreros, el jefe en traje de batalla, y el sacerdote con su casulla sepulcral, entierran, con un dolor que entra en los huesos, murmurando la oración al compás del incensario, al escuadrón que de una arremetida segó el turco”.

“Como con alambre más que con pincel, retrata un fondo carnoso a plena luz, un rabino de espejuelos y casquete, un rabino típico; y se va por breñas y profundidades, buscando los tipos que interesan y rodean al ruso, el magiar mostachudo, el sirio narigón, el armenio togado, el circasiano de fez en pico, el de Mingrelia, con su aire principal, el kurdo de perfil de oveja, el turco enjuto, el búlgaro, bello y triste, el valaco abotinado, el moldavo ostentoso. Es un arte en capítulos, ¡ay! pero no en cantos”.

“Asiste a la campaña de Plevna, y la pintará en páginas copiosas, desde la primera trinchera de nieve hasta el hospital verdinegro donde muere cara a tierra el turco… Si pinta una batalla, la velará en humo espeso ¡acaso para decir que es toda humo!, como cuando su zar, desde la colina en que lo rodean, sentado en la silla de campaña, sus generales de banda lila al cinto, ve a lo lejos, por la humareda que les va detrás, que huye Rusia del turco, que Alá les va cortando las colas a los potros cosacos”. “0 pintará la batalla antes, con los soldados tendidos en el trigal, mano al gatillo, a las espaldas la manta amarillosa, como el cielo, y a un lado los jefes, en pie, de galón rojo en la gorra”.

En sus observaciones logra trasmitir la atmósfera sombría de las jornadas bélicas pintadas por Vereschaguin, la presencia de los muertos y heridos, los soldados exhaustos tras la batalla: “0 después del combate, pintará, con sangre acabada de derramar, los heridos de bruces, encuclillados, enroscados, moribundos. El centinela, de capote gris, tiene la cara deshecha. Un general, con la cabeza baja, como quien va a recibir la hostia de la muerte, está, casaca al hombro, a los pies del que acaba de expirar, con el rostro como barro. Otro muerto también, encogidas las piernas, y los brazos abiertos, se ríe, con la cara verde. Este alza con cuidado, como a un amigo, la pierna en tablillas. Ese se sujeta el brazo que le pende. Aquél aprieta los labios, al tratar en vano de levantarse entre mochilas, cantinas y fusiles rotos. Entre los muertos y heridos otros fuman. Un oficial, como para animar el cuadro frío, habla al paso con una cantinera. En la tienda repleta, un herido pide en vano entrada. Uno vuelve hacia atrás la cara sin ojos. La serranía, amarilla; el cielo, lanudo. Y el corazón no se conmueve ante aquella pintura de pensamiento compuesta como para aleccionar, porque la calma visible del artista, la madera de aquellos cuerpos, la mudez de aquel cuadro, donde falta la agitación de la agonía y la dignidad de la muerte, contrastan con un tema que pide miradas que desgarran, cuerpos que se hundan al abandonar el espíritu, líneas rotas y crespas, escorzos fugaces y violentos, y un aparente desorden de método que realce y contribuya al del asunto”.

Martí expresa su admiración por los cuadros bíblicos del pintor, muchos de los cuales evocan sus escenas, y aprovecha para preguntarse: “¿Qué es la religión, más que historia? Vereschaguin, insiste Martí, los entiende y los pinta como hombres.

“Y acaso sería, a no haberse quedado como en boceto, uno de los cuadros más notables de nuestra época, por lo franco de la concepción, y la habilidad con que por el contraste natural con lo que le rodea resalta en Jesús el alma sublime, aquel de Vereschaguin en que pinta la familia de José, en un patio pobre, con el padre y su aprendiz ensamblando por un lado, y María saciando a sus pechos el hambre de su recién nacido, con otro hijo al pie, y uno que viene deshecho en lágrimas, el brazo a los ojos, en tanto que de codos en tierra, dos más, ya en sus diez años, hablan de cosas no más graves que trompos y boliches; sobre la cabeza de María se seca, al aire, el lavado de la casa; con el gallo a la cola comen al pie de la escalera de piedra las gallinas, y en los peldaños de abajo, de modo que parece más alto que todos los demás, Jesús lee”.

Martí fue un catador intuitivo de la esencia de los cuadros de Vereschaguin y, en cierta medida, los describió. En la crónica sobre la exhibición, son varias las frases en las cuales Martí destaca su admiración por el tratamiento pictórico que da el ruso a la naturaleza y a las escenas vistas en su peregrinar curioso por tierras lejanas a la suya, porque el pintor, afirma: “Va a Palestina en busca de color, y pintará en cuadros que parecen joyeros desde las tumbas de Hebrón, cuyo populacho le tira piedras, para que no profane el reposo de Abraham, hasta los ermitaños trogloditas que entre sapos y áspides viven tallando cruces como harapos y liendres de la religión vencida en las cuevas del Jordán avieso. Copia un edificio de fama; y arrostrará peligros, obstáculos, largas travesías para copiar los mausoleos, los palacios, las mezquitas rivales”.

Demuestra Martí en su artículo la profundidad de sus observaciones, y la absoluta comprensión del mensaje de las obras de Vereschaguin cuando expresa: “Así corona la luz a los artistas fieles, adoloridos por la carencia de ideal amable en estos tiempos de muda, que, a despecho de escuelas y gramáticas, ponen su caballete al sol, y hallan en la naturaleza, consoladora como los claros del amanecer, la paz y la epopeya que parecen pérdidas para el alma. Como con puñales pinta Vereschaguin sus retratos, como con zafiro desleído hasta dar deseos de morir en él, pinta el mar samaritano…”. “Esa es la pintura deseada, la pintura al sol, sin ardides de sombra y de barniz. Esos son los tonos francos y firmes de la naturaleza, sostenida con aliento épico, con mano de domador, en una tela que va de pared a pared, y nos hace saludar y pestañear. Es el color fresco, el color sin brillo de la verdad, el color seco de los objetos al aire libre, y no eso de academias retórico y meloso; del corazón no ha de sacarse el fuego, y poner donde él un libro. El pensamiento dirige: escoge y aconseja; pero el arte viene, soberbio y asolador, de las regiones indómitas donde se siente. Grande es asir la luz, pero de modo que encienda la del alma”.

Durante sus viajes a la India, Vereschaguin reflejó en sus cuadros la opresión del pueblo indio bajo el gobierno colonial británico. Entre estos se destaca La procesión de elefantes de los jefes ingleses y nativos de Jeypore (1875-1879). Esta pintura impactó sobremanera a Martí, que señala: “Se alza el tapiz de entrada, de ramas de azul y humo, y allí está la ciudad de Jeypore, Jeypore suntuoso, en todo el fuego del mediodía. Las flores a los pies, arriba el cielo ardiente, el gentío en las ventanas, los palacios, de color de rosa, la comitiva de elefantes que en el howdah de oro y marfil cargan al príncipe de la tierra y a sus conquistadores… Allá, en el howdah de oro y marfil, van en paz ¡parece increíble que vayan en paz! el rajá de Jeypore, con barbas inútiles, y el príncipe de Gales, de casco y cota roja; pero van sobre el howdah, confusos y menudos, sin que se adivine que aquel triunfo es la procesión funeral de la India…”.

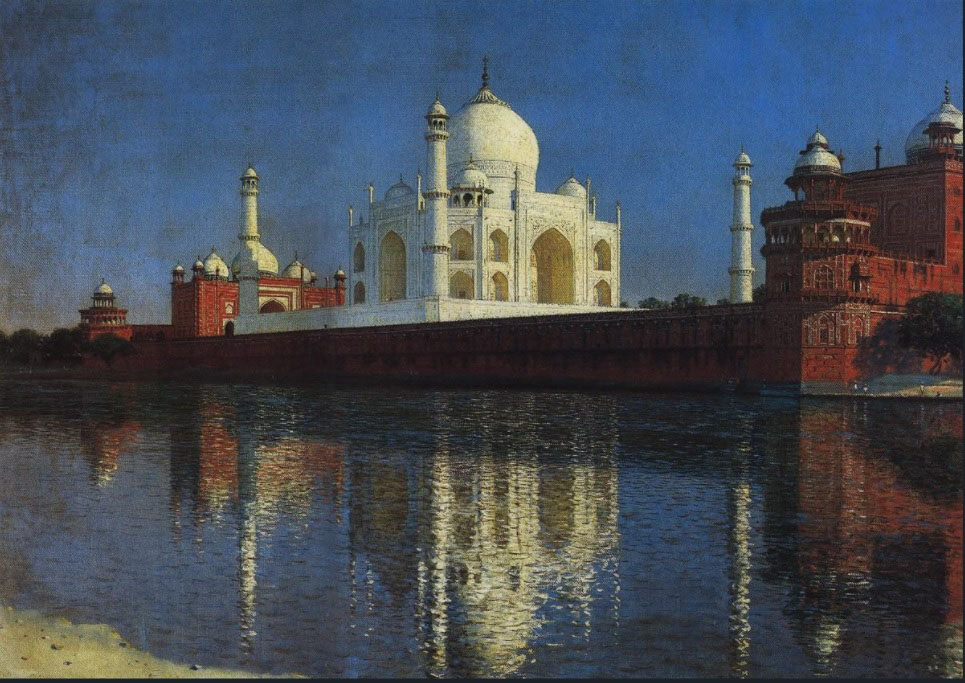

“Luego es el Taj, puro como la leche, que refleja sus cúpulas ligeras, labradas como con aguja, en el lago cercado de cipreses y ramas otoñales, a cuyo arrullo, en su soberbia tumba blanca, duerme bajo follaje de mármol aéreo, aquella favorita que amó el Sha Jehan. Y ya es la mezquita de la Perla, que invita a entrar por sus nobles arquerías, ―más que de perla de marfil tallado, con sus hileras de musulmanes reverentes que evocan al creador invisible, de pie, hombro a hombro, con las cabezas bajas…”.

“¿Y qué importan ahora, ya al salir con el gentío, ni el tigre que al pie de una palma ve venir sobre el cadáver en que se apresta a regalarse el buitre que se lo disputa; ni un lienzo como velo, que es un amanecer en Cachemira; ni aquella palma sola, centinela negro de las ruinas de Delhi, que se mira en el lago Amarillo, a la puesta del sol?”.

“Jamás en tan vasto lienzo creó el hombre con más verdad y poder el cielo luminoso. ¿A qué pintarlo? ¿Quién no ha visto el cielo? Abajo, donde el buitre negro, habitante único de aquella pureza, se cierne, anchas las alas, en busca del soldado insepulto, las peñas terrosas, como gigantescos búcaros, levantan en las cumbres sus flores de nieve. Las nubes dormidas despiertan al sol; y vagan ligeras, cual si las moviesen, con dulce pereza, como cendales de la mañana, doncellas invisibles. Con tajos de sombra se empinan por lo alto los picos nevados. La nube aérea flota, afloja sus vapores, se mece y deshace, el cielo arriba triunfa, sereno y azul”.

Apela Martí a todos los recursos de su poder expresivo y entrega al lector una excelente reseña de los lienzos de Vereschaguin, con interpretaciones agudas en torno a su obra. Catador intuitivo de la esencia de sus cuadros, los describió magistralmente. No era necesario verlos ―ver nota del autor― para comprender, a través de su verbo, el sentido de estos, pues comunicaba la calidad del lienzo que penetraba a través de su pupila. Su texto sobre Vereschaguin deviene “hito en la crítica de artes plásticas”.

Su oficio vigoroso, su realismo profundo, su rechazo a las academias, su sentido de lo épico, la desmesura de su país de origen, darán pie a Martí para esta magistral hipérbole que sintetiza el espíritu de la obra valorada en sus contradicciones, unidad y diversidades: “El ruso renovará. Es niño patriarcal, piedra con sangre, ingenuo, sublime… Sabe amar y matar. Es un castillo, con barbas en las almenas y sierpes en los tajos, que tiene adentro una paloma…”.

Nota del autor: Las imágenes de las pinturas descritas por Martí no se conocieron hasta un siglo después, cuando, en 1988, el autor de este artículo las encontró en la Galería Tretiakova de Moscú.