Pequeña carta inexistente a Lina de Feria

1/8/2017

Lina de Feria, desde anoche me están pasando cosas muy extrañas. Volví a los versos que más conozco de Casa que no existía y al quedarme dormido, no logré escuchar la lluvia que azotó durante la madrugada el punto remoto de Alamar en el que vivo, no por mi gusto, sino porque es la única morada existente en la que puedo hacerlo. Se me cruzaron, en ese golpe de humedad, distintas cosas que me impidieron irme a Santa Clara hoy, para que finalmente pueda estar contigo esta mañana en la que vamos a recordarte 50 años atrás, tal y como se te ve en una página de La Gaceta de Cuba, con la mirada absorta, un poco ya ausente, no del todo real, antes de que el golpe de ciertos destinos subrayase todo eso en tu biografía, lo cual en tu caso es decir: en tu poesía.

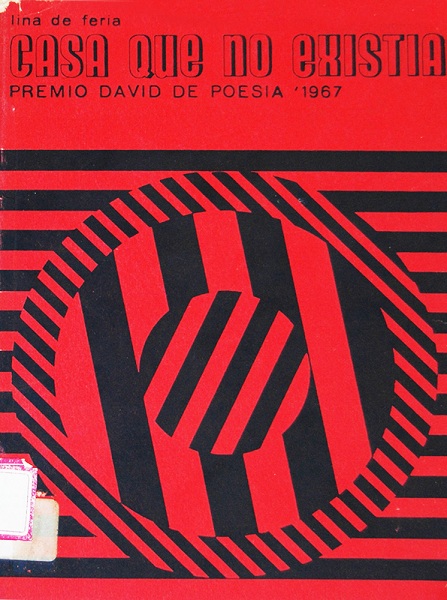

Premio David de poesía 1967. Fotos: Cortesía UNEAC

Tres poetas tengo en este país que me recuerdan la naturaleza primordial de toda sobrevivencia, y tú eres uno de esos nombres, junto a Rafael Alcides, que palpita y resopla su acto de vida en el Vedado, aunque aparentemente no se le vea ni se le escuche; y Delfín Prats, que existe para que Holguín resuene en una dimensión de la poesía que otros bardos mucho más jóvenes reafirman con sus libros desde ese punto del mapa. De Santiago de Cuba llegaste tú, una santiaguera tan rara como lo es, digamos, Antón Arrufat, para hacer una obra en la cual los tópicos de esa ciudad extraordinaria no resuenen según lo obvio, porque ese no es tu reino. En medio de la bulla nacional, hay que hacer un minuto de silencio, no porque lo dicten las normas políticas o cívicas de la Nación, sino para escucharte mejor, en ese eco profundo que nos dice de qué manera tu soledad sostiene a tantas otras.

Fue en una noche de La Habana Vieja cuando tuve la revelación de tu existencia. No porque no conociera algo de ti, sino porque me faltaba ese momento en el que, por encima de los índices, los prólogos y los resabios de nuestra casi inexistente o muerta crítica de poesía, te dejaste ver ante mí como un nombre necesario. Estábamos en La Gaveta, o sea, en el refugio aledaño al Hotel Monserrate donde Bladimir Zamora tenía su pequeñísima casa, y ahí nos apiñábamos esa noche él, Sigfredo Ariel y yo. Había, por supuesto, algo de alcohol en el ambiente, y música, probablemente de alguna orquesta popular cubana que ellos me dejaban oír en esa didáctica de la nacionalidad a la que tanto debo. Hablábamos de los conocidos o de cualquier cosa, y yo escuchaba, más que hablaba. En un momento dado, Sigfredo se apoderó de una hoja de papel humilde y dibujó sobre ella rostros y palabras. Guardé conmigo esa hoja por mucho tiempo, hasta que la perdí o se deshizo. Junto a esos rostros que él suele dibujar, había unos versos que pensé fueran suyos. Luego supe que te pertenecen, solo en la manera en que las mejores líneas de un poeta pueden hacerlo, es decir, grabándose en la memoria y la piel de sus lectores más cómplices. Muchos aquí conocen esos versos, que provienen del extraordinario poema dedicado a Tomás Borbonet. “Humedece tus dedos/entíbiame un poco y no me reconozcas…”. Esas palabras son mías desde aquella noche. Se me abrió la puerta de la Casa que no existía en aquella noche, también “espléndida para morirse”.

Algunos pocos conocidos, premio David 1986.

Volviste a ser una mujer, un nombre y un apellido identificable cuando salió de las prensas A mansalva de los años. Tuvieron que pasar dos décadas y algo más para que un nuevo poemario te identificara. Leerlo fue tenerte como parte de nuestra generación, del mismo modo en que Delfín Prats logró su retorno tras un silencio casi igual de largo. En 1967 tu libro ganó el Premio David, junto a Cabeza de zanahoria, y todo parecía promisorio. Lo fue para el azar que es tu poesía, pero no tanto así para la persona que lo firmaba. Tenía, esa persona, amistades complicadas, amores complicados, revelaciones un tanto oscuras, y sus metáforas no eran precisamente simples ni laudatorias. Atrapada en una guerra literaria que luego se volvió otra clase de contienda, la Casa que inauguraste casi desapareció. Había que desentrañar un mapa lleno de símbolos perdidizos para encontrar su calle y su número en esa madeja de rencores, resentimientos y sospechas que, probablemente, aún alimenten tus pesadillas. Lo sé porque aun en tus poemas más recientes se dejan ver esos fantasmas. Lo sé porque a veces pareces un fantasma tú misma, volviendo desde esos malos recuerdos.

Pero la carta que escribo está dedicada a esa muchacha de la fotografía, que se deja ver junto a estrofas que provienen de ese poemario, y parece sorprendida por haber ganado semejante reconocimiento. Amiga de los jóvenes inquietos de El Puente, entraba de golpe a una sociedad letrada en la que se enfrentaban generaciones y tendencias. El azoro, esa cualidad tan propia de lo que has escrito, era una de tus pocas armas en ese momento, y el brevísimo libro está lleno de esos gestos, que así como nos presenta a toda una galería de personajes insólitos, marca una distancia muy personal entre ellos y tu mirada. A un tiempo que los reconoces, nos dejas saber que no quieres asemejarte a esos: el anticuario, el joven cuya familia se larga del país, los parientes que anuncian otros distanciamientos, vecinos de la casa alquilada, etc. Hablas “con permiso de los que no quieren comprenderme”, y en lugar de otros personajes de la épica del momento, eliges como espejo a la mujer loca que habla para nadie en el parque de Calzada y D, quizás la misma que sirvió de inspiración a Pepe Triana para uno de sus personajes en una de sus piezas del absurdo. El libro está cargado de esa extrañeza, que puedes ver pero a la que definitivamente esa joven no se iguala, y remarca la soledad del que habla en un momento donde eran otros los tonos predominantes. “¿Qué rincón de la vida sirve?”, se te oye decir en algún momento de esos 50 años que ya tiene Casa que no existía, y esa pregunta sigue doliendo, molestando al lector. Quedan en pie algunos muros y parte del techo de esa casa, como las que vemos en La Habana, con escaleras que ya no conducen a habitación alguna, y donde un árbol azaroso se atreve a tender sus ramas y raíces, en pleno desafío de la lógica, alzándose hacia una lluvia y un sol igualmente imposibles.

No estaría de más recordar que en aquel 1967 Casa que no existía se añade a una serie de títulos que merecen un repaso mayor, entendido como secuencia de voces y resonancias, que aún nos debemos en la Isla. Es el mismo año en que dos novelas esenciales también se publican: Celestino antes del alba, de Reinaldo Arenas; y Tres tristes tigres, de Guillermo Cabrera Infante. Releerlas en una secuencia que nos deje imaginar qué era la intensidad de ese momento en las letras nacionales y en el país del que emanaban esos y otros libros, nos dejaría hacer preguntas más ambiciosas, que por desgracia nuestra literatura y quienes deben ayudarla a saberse un acto de mayor poderío, se demoran en brindarnos. Fue un instante de batallar que se medía desde el canon que la Revolución quiso ser en sí misma. A tu Casa que no existía, de acuerdo con esto, no le faltó quien le negara el pan y la sal. Un conocido poeta y profesor dijo de ese volumen, en frase que lo persigue hasta el día de hoy: “Poesía bien hecha, pero limitada en sus propios supuestos para expresar nuestra realidad revolucionaria”. Lo asombroso es que esa Casa de Lina ha sobrevivido tantas amenazas de demolición, y ahora mismo estemos aquí, hablando de esa puerta y de sus inquilinos, cuando aquellas lipidias son notas al pie, o vibraciones que también nos exigen una relectura a conciencia para que comprendamos mejor qué hay ante nosotros como ese paisaje en el que no todos pueden regresar con algo entre las manos.

Esa muchacha seguiría escribiendo, pese a todo. Mantendría consigo el recuerdo de sus contemporáneos, de sus amigos, del núcleo breve que se desbandó cuando se anunciaron nuevas reglas, costumbres, parámetros, y cayeron sobre esos versos y quienes los habitaban maneras mucho más amargas de invisibilidad. Por encima de esas oleadas, Lina de Feria había ya encontrado su voz, y seguiría escribiendo en los sitios más hostiles, acumulando las páginas que serían luego A mansalva de los años, que ganaría el Premio de la Crítica Literaria, y guardando fuerzas para todo lo demás. Ha ido y ha vuelto, sobre su poesía, en viajes que la enlazan con su hijo y con algunos de esos que quizá creyó no volvería a ver nunca. Aparece ante nosotros con esa misma extrañeza que se le adivina en la foto de 1967, y probablemente con el mismo temblor que la dominara cuando escribía estos poemas que recuerdo. Para mi generación, digo, ella regresaba desde todas esas angustias, con un volumen en las manos, lo poco o lo mucho que había podido salvar de aquellas fugas y arremetidas, y eso nos la hizo visible en un espacio propio. El desasosiego de esos primeros versos permanece intacto, incluso en la lectura más reciente; eso nos hace reconocernos en tus palabras. ¿Quién era esta mujer que retornaba desde el silencio, cuyo nombre no aparecía en antologías ni en volúmenes como aquel que se nombró Quiénes escriben en Cuba, donde hoy sobran rostros y abunda el olvido? Nominada tantas veces al Premio Nacional de Literatura, es una mujer que sigue a la espera. Se ha ejercitado tanto en esa maniobra pesarosa que tal vez, para ella, el tiempo se mida de otra forma, en otra dimensión, como esa en la que transcurren sus poemas dominados por María Granados o la Gala de Salvador Dalí.

Premio David cuento 2002.

Y ya, hasta aquí, Lina de Feria. Alguna vez te dediqué un poema, o mejor, te imaginé en un poema, que es quizás el mejor modo que puedo alzar para expresarte cuánto me importas. Junto a Dulma has aparecido en las esquinas más impensables, y te he visto en días neblinosos y en mañanas más claras. Pero siempre es lo mismo, pienso en ti y comienzan a pasarme cosas extrañas. Acaso pensar en ti es entrar, penetrar en ese mundo raro donde hasta la música resuena de otra forma y donde tú nos dices que vivir es algo mucho más mórbido: palabra que escojo entre uno de tus versos. Te digo esto como el familiar que llega a esta casa que tú creaste, con sus bártulos y sus libros y sus poemas más irreverentes, y se tropieza contigo en un corredor a media luz. Has estado ahí por más de 50 años, y me saludas, como en aquel primer encuentro que tuvimos, y seguramente no recuerdas, en una tarde de El Caimán Barbudo, en la que llegaste junto a José Prats Sariol para oír una lectura de jóvenes poetas. También ese recuerdo me conduce a la Casa que no existía que es hoy la antigua sede de esa revista, que también es parte de tu vida. Lo único que puedo añadir ahora es: gracias. Por qué, lo explica mucho mejor que yo Cintio Vitier en el poema que te dedicara. Gracias por la extrañeza, por la incomodidad, por ese retrato expresionista, un poco a lo Francis Bacon, o a lo Antonia Eiriz, que colgaste en la galería de la poesía cubana de tu tiempo. Que es decir también: nuestro tiempo. Que es decir también: nuestra casa.

Ese David que soñamos y que pocos tienen, ese que en nosotros era consagración y pantalón largo, tiene sus historias mal contadas pero vivas. En una de las imagenes que acompañan la carta del poeta de Vestido de Novia, aparece que Alfonso Quiñones ganó el Premio Especial por las 25 años del Premio David, pero el David de ese año fue para Todas las jaurías del Rey. Quizás a nuestra desmemoria le asista la memoria de Rafael Alcides Pérez, jurado que pagó el precio de afirmar la poesía frente a la correpción de la época. Norge Espinosa hablaba de Bladimir y La Gaveta, allí tuve en mis manos Lenguaje de Mudos, una joya que pocos han visto o leído en su versión príncipe. Hasta hace muy poco en la Biblioteca Nacional José Martí había que pedir permiso para consultarlo, explicando el motivo. Contar cuentos es cosa seria, recomiendo a los editores y “narradores gráficos” asumirlo.