Algunos delirios corporizados de Alberto Garrandés

18/2/2020

Todo delirio, podría pensarse, presupone un estado de psicosis. Estos deben cumplir varios requisitos: ser una idea firmemente sostenida pero con fundamentos lógicos inadecuados, ser incorregible con la experiencia o con la demostración de su imposibilidad, y ser –subrayemos esto– inadecuado en el contexto cultural del sujeto que la sostiene. Alberto Garrandés lo sabe: ha amasado los suyos con las levaduras de un erotómano perspicaz y al mismo tiempo desbocado: sus delirios –alimentados por la cercanía de varios maestros memorables– desbordan las páginas de cualquiera de sus libros. Son, delirios al fin, recurrentes, intensos, insistentes, perturbadores, pérfidos…

Jorge Luis Borges aconsejaba no caer en las trampas de las antologías: “Nadie puede compilar una antología que sea mucho más que un museo de sus Simpatías y Diferencias, pero el Tiempo acaba por editar antologías memorables. Lo que un hombre no puede hacer, las generaciones lo hacen”, escribió el autor de El Aleph y Ficciones.

Sin embargo, Alberto Garrandés ha reunido para Ediciones La Luz –adelantándose al paso del borgeano Tiempo– diez de sus mejores relatos bajo el título Mar de invierno y otros delirios. Él sabe que todo acto y toda verbalización devienen representaciones de representaciones, y que toda escritura busca una libertad que coquetea con la invención y el escape: inventar lo real, lo imaginable, y al mismo tiempo, escapar de lo existente.

Los cuentos reunidos aquí parten de una escritura arborescente, rizomática, por momentos gótica, distópica, dieciochesca, altanera, sarcástica, sugerentemente extraña… Podríamos pensar que cada uno de estos “relatos–delirios” devienen en cuerpos: el cuerpo se transforma poco a poco en el alma, y el alma llega ser, con el tiempo, el cuerpo.

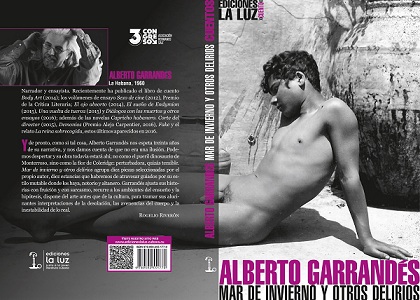

Justamente un joven cuerpo custodia estos delirios: un cuerpo desnudo, sugerentemente griego, aunque sabemos que es siciliano, fotografiado en Taormina por Wilhelm von Gloeden. Sobrevuela cierta mítica inocencia en esta imagen del Barón von Gloeden: una candidez clásica y homoerótica que provoca –y convoca en sutil aquelarre– a los sentidos.

Foto: Cortesía de Ediciones La Luz

Después de este umbral fotográfico se precipitan diez cuentos que revisitan treinta años de una sistemática y sensorial escritura. A golpe de estilete, selecciona piezas en las que advierte contrastes, disensiones, antagonismos y diferentes temperamentos creativos. Ellos –nos dice– están unidos por el frenesí del lenguaje y los espejismos de la conciencia. En este caso, espejismos en donde sus obsesiones se desnudan frente a cámara.

En “Esmirna” –el primer cuento– hay cierta dosis de soledad y alucinación, palpable en escenas casi cinematográficas, salpicadas de un sexo tórrido, aderezado con vino y orégano. Aquí –y no hemos pasado del primer cuento– palpamos algunas referencias a filmes que advierten el “ensayista ficcional” en que Alberto Garrandés ha devenido: aquella escena final de Ojos bien cerrados de Stanley Kubrick en la cual Nicole Kidman –cuando Tom Cruise le pregunta “¿Y ahora qué hacemos?”– responde imperturbable: “To fuck”. Garrandés sabe –como en Alien, de James Cameron– que “El riesgo siempre vive”.

En “Isabeau”, las convulsiones, la metamorfosis, el sexo… entre Isabeau y Zack –en un ambiente portentosamente fantástico– terminan recordándonos a aquella escena de Possession de Andrzej Zulawski, donde Isabelle Adjani es penetrada violentamente por una criatura amorfa, casi demoniaca. O cuando en “Mar de invierno” leemos: “Alzó los ojos y, sin preámbulos, me dijo que yo le había roto algo adentro. Le contesté que no podía negarme que había sido muy agradable, y que al final su recto se hallaba húmedo y dilatado, lo que sucedía solo si ella se sentía a gusto”, recordamos al profesor Humbert Humbert de Lolita –la de Nabokov, más que la de Kubrick o la de Adrian Lyne– diciendo: “Me dijo que no podía sentarse, que yo le había roto algo adentro”. Es como si Garrandés –en posesión de sus fetiches– terminara por querer corporizar determinadas escenas, darle vida más allá de sus fuentes originales, recrearlas.

En estas historias La Habana –especie de aleph borgeano– puede ser escenario de una distopía –al estilo de esas entrañables distopías que ponen en el centro la libertad–, donde un manuscrito a lápiz en elegante papel couché berlinés puede desencadenar una historia que se remonta a un tiempo pasado, 1997. Al mismo tiempo, puede ser hábitat de una atrevida y vampírica Rapunzel, con el cabello obviamente muy largo. O en la misma ciudad y en los días turbios del Maleconazo, coincidir un inglés de apellido Groove que escribe historias de salvajes de los Mares del Sur –uno de los enclaves de sus ficciones–, una lituana de Manhattan llamada Paprika Johnson y un productor húngaro –por cuyas venas corre sangre bárbara y palaciega– nombrado Petrus Báthory. No sé por qué –pero seguro que él sí lo sabe– esta enigmática Paprika me trae a la mente a aquella otra de Tinto Brass, ese pornógrafo mayor, en el filme homónimo de 1991, basado en Fanny Hill, la novela erótica del inglés John Cleland, publicada en 1748 e ilustrada con inigualables y pornográficos dibujos de Édouard-Henri Avril.

Quienes conocen la narrativa de Alberto Garrandés quizá extrañen en este atractivo libro con edición de Adalberto Santos, diseño de Frank Alejandro Cuesta y corrección de Mariela Varona, la historia trenzada en “Fábula”, posiblemente el más conocido de sus relatos, después de ganar el prestigioso Premio de Cuento de La Gaceta de Cuba y haber sido llevado al cine por Lester Hamlet; pero una vez Garrandés me dijo sin apenas inmutarse: “Si tuviera una time machine como la de H. G. Wells, viajaría al pasado para quedarme inmóvil y no escribir ese cuento. Salvaría tan solo la relación entre Arturo, Cecilia y Paolo, que, a mi modo de ver, forman un trío gozoso, cabal y desprejuiciado”.

Garrandés sabe que incorporar escritura en la vida es un acto fantasmático, riesgoso y bello. A simple vista puede pasar por un ser tímido, pero las personas tímidas –decía Oscar Wilde– son demasiado desenvueltas. Él descree de la utopía. En cambio cree en otras cosas: la buena voluntad, la humildad del bien, el amor, la pasión (y la compasión) del arte, los versos de Keats, los shungas de Utamaro, la bondad de su esposa, la luz de su hijo, la posibilidad de enseñar algo de aquello que sabe a los más jóvenes…

En estos cuentos se reflejan sus obsesiones y nos son devueltas, posando como si nada ante una cámara dichosamente indiscreta, sutiles, portentosas, como aquel muchacho de Taormina.